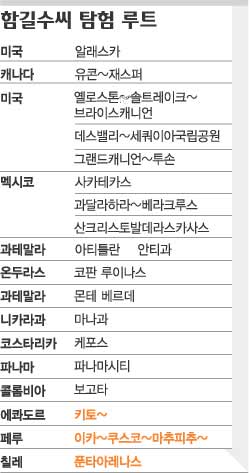

칠레 푼타아레나스의 거대한 빙하 협곡. 밀림과 사막을 지나 탐험의 종착역에서 만난 이곳은 그저 감탄을 자아내게 할 뿐이었다. 사진제공 함길수씨

적도 바로 아래 위치한 나라이지만 만년설이 이국적 정취를 풍기고 있었고 수도 키토는 고산 지대에 위치한 탓에 연중 봄 같은 날씨를 보이고 있었다.

○ 인류 문화유산의 보고 키토

에콰도르는 안데스 산맥의 중심에 있다. 그중에서도 수도 키토는 만년설이 뒤덮인 4000∼6000m의 중앙 안데스 산맥에 둘러싸여 있다. 키토의 고도는 해발 2850m. 연중 섭씨 15도 안팎의 온화한 날씨로 안데스의 피렌체라고도 불린다.

잉카 제국의 번영이 그대로 묻어있는 키토는 또 식민시대 분위기도 고스란히 간직하고 있다. 키토의 도시 관광은 대통령 관저 맞은편의 독립광장에서부터 시작된다.

동쪽으로 우뚝 솟아있는 파네시조 언덕, 도시 동서를 가로지르는 베네수엘라 거리, 위풍당당한 산프란시스코 수도원 등이 수많은 관광객을 끌어 모으고 있다.

에콰도르에서 빼놓을 수 없는 것이 키토 북쪽 20여km에 위치한 적도 기념비 ‘라 미타드 델 문도’다. 수많은 관광객들이 이곳에서 오른발은 북반구, 왼발은 남반구를 동시에 밟으며 지구의 남과 북을 동시에 느낀다.

|

○ 잉카의 제국 페루

옛 잉카 제국의 중심 페루에 이르자마자 샌드보드로 유명한 이카로 출발했다. 페루에는 이 밖에도 지상 그림의 나스카와 잉카 제국의 중심도시 쿠스코, 잃어버린 공중도시 마추피추까지 볼거리가 풍부하다.

이카는 샌드보드 이외에 샌드지프로도 유명하다. 밀림과 정글이 곳곳에 있는 남미라고는 상상할 수 없을 정도의 모래사막과 샌드듄이 장대하게 펼쳐져 있었다.

산맥으로 이어진 길들은 다시 산허리를 돌아 강으로 이어진다. 며칠 전 내린 폭우가 이 지역 모두를 진한 흙탕물에 잠기게 한 뒤 계곡을 세차게 내달리고 있었다. 리오밤바, 우루밤바, 코차밤바 등으로 불리는 무수한 계곡들이 안데스와 쿠스코를 이어주고 있었다.

쿠스코에서 기차를 타고 마추피추로 향했다. 페루 최고의 관광지다.

높이 솟아 있는 기암절벽들과 천길 낭떠러지, 우루밤바 강의 힘찬 물줄기, 그리고 열대 우림의 무성한 정글들이 공중 도시의 외로움과 신비함을 동시에 말해주고 있었다.

1만명이나 되는 잉카인들이 살던 요새도시 마추피추는 1911년 미국인 하이람 빙검에 의해 발견됐다. 잉카인들은 더욱 깊숙이 몸을 숨기기 위해 처녀들과 노인들을 도시의 한쪽 묘지에 묻고 제2의 잉카 제국을 찾아 어디론가 사라져 버린 것일까.

마추피추를 버린 잉카인들의 신비는 영원한 수수께끼로 남아 있다.

사이먼 앤드 가펑클의 ‘엘콘도 파사’에 나오는 페루 민요만이 이곳의 정서를 전해주고 있다.

○ 세계에서 가장 긴 나라 칠레

남북길이 4000km가 넘는 나라. 국경을 넘자마자 도무지 인간이 사는 땅이라고는 믿어지지 않는 척박함이 우리를 가로막았다. 세계 3대 사막 중의 하나인 아타카마 사막이다.

도로 곳곳에는 교통사고로 인한 죽음을 기리는 십자가가 눈에 띄었다.

끝이 없다는 말을 칠레만큼 실감나게 해주는 곳도 드물 것이다. 길이가 긴 나라이기 때문이기도 하지만 잔인한 기후와 혹독한 대지가 주는 지루함 탓이기도 할 것이다.

남으로, 남으로.

이윽고 마젤란 해협이 눈앞에 나타났다. 칠레의 끝, 아메리카 대륙의 최남단이다.

알래스카를 출발한 지 100여일 만에 그 거친 로키와 안데스의 산악과 사막들, 바다와 강을 거쳐 수많은 도전과 좌절, 설득과 타협을 끌어안고 이곳 푼타아레나스에 당도한 것이다. 빙하가 바다로 흘러들고 펭귄이 한가로이 노니는 풍경. 이제 진정 끝인가 보다.

지구를 종단하면서 만난 수많은 사람들. 어느 땅 누구에게나 삶은 힘겹고 고단하다.

하지만 잘살건 못살건, 백인이든 흑인이든 삶의 현장에서 만난 그들의 해맑은 미소는 인간이 왜 아름다운 존재인가를 깨닫게 했다. -끝-

함길수 여행칼럼니스트 ham914@hanmail.net

go!주말시대 >

-

오늘의 운세

구독

-

동아시론

구독

-

고양이 눈

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[Go! 주말시대]세계의 시장/패션이 숨쉬는 파리 쇼핑가](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2004/04/01/6917059.1.jpg)

![[광화문에서/김호경]부동산 시장 정상화 기회, 스스로 걷어차버린 대통령](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130741965.1.thumb.jpg)

댓글 0