①1773년 스위스인 피에르 자크 드로스가 제작한 ‘글쓰는 소년인형’.-사진제공 진중권

오늘날 우리 눈에 그 인형들은 조잡해 보일지 모른다. 하지만 당시만 해도 그것들은 첨단과학을 동원해 제작한 고상한 오락이었다. 어쨌든 그 인형들이 내게 준 인상은 강렬한 것이었다. 나 말고도 프랑스 궁정의 자동인형에서 강한 인상을 받은 사람이 또 있었으니, 바로 영국의 작가 메리 셸리다. 우리에게 널리 알려진 그녀의 대표작 ‘프랑켄슈타인’(1818년)은 프랑스의 자동인형에서 영감을 얻어서 쓴 것이란다.

● 자동기계와 자동인형의 역사

흔히 ‘오토마타(automata)’라 부르는 자동기계의 역사는 아득한 옛날로 거슬러 올라간다. 고대 그리스인들은 연극의 클라이맥스에 ‘기계장치를 타고 내려오는 신(deus ex machina)’을 즐겨 사용했다. 기원전 1세기 그리스의 디오니소스 신전에는 촛불을 켜면 움직이기 시작하여 1회전을 하는 신상이 있었다고 한다. 헬레니즘 시대의 수학자 헤론은 자동문, 성수자판기, 수력오르간, 증기기관 등을 만들었다. 중세와 르네상스에도 자동기계가 만들어졌다는 기록 내지 전설이 있다.

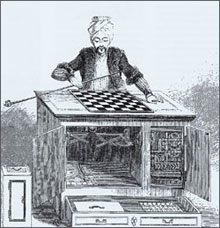

②요셉 프리드리히의 ‘체스선수에 관하여’(1789년)라는 책에 실린 ‘체스를 두는 터키인형’의 삽화. 실제로는 그림 속 빈 공간에 사람이 들어가 인형을 조종한 것으로 드러났다. |

하지만 오토마타가 본격적으로 발전하는 것은 17세기부터. 당시 유럽 사회는 기계론이 유행하고, 시계 제작이 발달하는 등 오토마타의 발달을 위한 이론적, 실천적 토대를 갖추고 있었다. ‘기계론’ 하면 당장 떠오르는 이가 바로 데카르트. 이 합리주의자가 보기에 “산 사람과 죽은 사람의 차이란 곧 멀쩡한 시계와 고장 난 시계의 차이와 같다.” 그래서일까? 그는 어린 나이에 죽은 딸을 닮은 자동인형을 만들어 평생 간직했다고 한다.

18세기는 오토마타의 전성기였다. 이 시기에 온갖 종류의 인형들이 만들어졌는데, 그중에서 널리 알려진 것들이 있다. 대표적인 것이 바로 스위스인 피에르 자크 드로스가 만든 글 쓰는 소년인형(사진①)이다. 겉으로는 매우 어수룩해 보이지만, 저 인형은 태엽과 톱니를 이용해 매우 정교한 동작을 연출할 수 있었다. 눈을 깜박이고 머리를 끄덕이며, 손을 움직여 탁자에 놓인 종이 위에 글씨를 쓰고, 심지어 그림까지 그렸다고 한다.

③1739년 프랑스 발명가 자크 드 보캉송이 제작한 기계오리의 내부 상상도. 실제로는 이런 기계적 장치를 단 것이 아니라 속임수였음이 밝혀졌다. |

1739년에 자크 드 보캉송이 제작한 오리는 자동기계의 전설이다(그림③). 이 기계오리는 먹고, 마시고, 소화하고, 심지어 배설까지 할 수 있었다고 한다. 물론 당시의 지식수준으로 내장기관을 만들어 소화나 배설과 같은 생화학적 작용까지 시뮬레이션 할 수는 없었다. 나중에 알고 보니 속임수였다. 소화는 가짜였고, 오리의 배설물도 빵 부스러기를 푸른색으로 염색한 것이었다. 보캉송이 하필 배설하는 오리를 만든 이유는 뭘까? 그 자신이 항문질병을 앓고 있었기 때문이란다.

● 체스 두는 인형 vs 차 나르는 인형

독일의 비평가 발터 벤야민은 ‘역사철학테제’에서 체스를 두는 자동인형에 대해 얘기한 바 있다. 그 인형은 역사적으로 실재했던 것이다. 1770년 바론 볼프강 켐펠렌이라는 이가 오스트리아의 황제 마리아 테레지아의 궁정에 재미있는 기계를 들고 나타났다. 터번을 쓰고 앉아 있는 터키인의 인형(그림②)인데, 당시 비엔나에 살던 그 누구도 이 자동기계와 체스를 두어 이기지 못했다. 기계가 생각을 하다니, 그 시대에 어떻게 이런 일이 있을 수 있었을까? 이 역시 속임수였다.

④일본 에도시대 찻잔을 운반하는 카라쿠리 인형과 나무로 만든 톱니바퀴와 태엽으로 이뤄진 인형의 내부. 태엽장치를 이용해 손님에게 찻잔을 배달하고 다 마신 찻잔을 수거해 온다. |

열린 문짝 사이로 들여다보라. 테이블 아래의 공간이 태엽, 톱니, 축으로 가득 차 있다. 하지만 거울의 반사를 이용해 많아 보이게 한 것일 뿐, 실은 그 안에 기계장치는 별로 없다. 대신 사람이 하나 들어갈 만한 공간이 있어, 거기에 체스의 대가들이 들어가 인형을 조종하게 되어 있다. 벤야민은 그 안에 난쟁이가 들어있다고 했으나, 정작 그 인형 안에 들어갔던 이는 180cm가 넘는 거구. 그는 오랫동안 그 짓을 하며 사느라 허리가 휘었다고 한다.

유럽에서만 자동기계를 만든 것이 아니다. 에도시대(1603∼1867) 중기 일본에서도 유럽의 오토마타를 본 따 ‘카라쿠리’라는 자동인형(사진④)을 만들어냈다. 그 중에서 대표적인 것이 차 나르는 인형이다. 주인이 태엽을 감아 인형의 손 위에 찻잔을 올려놓으면, 인형은 손님을 향해 나아간다. 손님이 찻잔을 들면 그 자리에 멈추고, 다 마신 찻잔을 손 위에 올려놓으면 이번엔 뒤로 돌아 주인에게 되돌아온다. 일본이 자랑하는 로보틱스가 괜히 나온 게 아니다.

● 추상화를 그리는 기계

⑤스위스 조각가 장 탱글리가 기계가 뱉어내는 종이 위에 추상화를 그리도록 만든 자신의 작품 ‘마테마틱’(1959년)의 창작활동을 지켜보고 있다. |

오토마타는 인간을 완벽하게 닮으려 하나, 과연 기계가 인간의 창조성까지 재현할 수 있을까? 예로부터 기계로 예술작품을 만들려는 시도가 있었다. 이미 16세기에 독일의 사상가 아타나지우스 키르허는 작곡을 하는 기계를 만들었다고 전해진다. 17세기에는 푸가를 작곡하는 기계가 있다는 소문이 떠돌았다. 게다가 위에서 본 드로스의 인형은 18세기에 이미 그림을 그리지 않았던가. 오늘날에도 다르지 않아, 감히 예술가가 되려는 오토마타가 있다.

사진⑤번을 보자. 스위스의 조각가 장 탱글리의 작품이다. 탱글리는 동력과 기계장치를 이용해 움직이는 조각을 만드는 것으로 유명하다. 한 마디로 오토마타의 제작을 예술의 경지로 끌어올린 것이다. 사진에서 보는 작품은 관객을 대신해 추상화를 그려주는 기계라고 한다. 기계가 뱉어낸 기다란 종이 위로 이미지가 그려져 있는 게 보인다. 그 모양이 미술에서 흔히 ‘타쉬즘’(물감을 무작위로 뿌리거나 떨어뜨리는 것)이라 부르는 작품들을 닮았다.

예술의 반항아들이었던 다다이스트들은 현대인을 기계로 표현한다. 탱글리는 기계뭉치에 인간의 창조력을 부여한다. 오늘날 기계는 점점 완벽해져 인간을 닮아가고, 인간은 점점 단순해져 기계를 닮아간다. 기계 없이 살아갈 수 없는 현대인에게 오토마타는 더 이상 하릴없는 장난감이 아니다. 오늘날 그것은 예술(키네틱 아트)이요, 과학(사이버네틱스)이요, 생산력(로보틱스)이다.

평론가·중앙대 겸임교수

▼진중권의 ‘놀이와 예술’ 12회는 ‘미로놀이’입니다.▼

진중권의 ‘놀이와 예술’ >

-

이은화의 미술시간

구독

-

기고

구독

-

정미경의 이런영어 저런미국

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[진중권의 ‘놀이와 예술’]미로찾기 놀이](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0