‘숲을 멀리서 바라보고 있을 때는 몰랐다…나무와 나무사이/그 간격과 간격이 모여/울울창창(鬱鬱蒼蒼) 숲을 이룬다는 것을/산불이 휩쓸고 지나간/숲에 들어가 보고서야 알았다.’

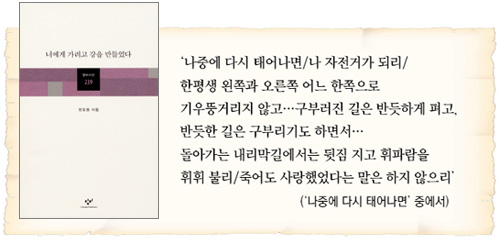

시인 안도현(43·우석대 문예창작과 교수)의 여덟 번째 시집 ‘너에게 가려고 강을 만들었다’(창비)에 실린 ‘간격’ 중 일부다. 시인이 보는 사랑은, ‘한데 붙으면 도저히 안 되는’ 거리를 수락하는 것이다. 나무들은 이 간격만큼 사랑한다. 산불 같은 참화를 입었을 때 서로에게 불을 옮기지 않으려면 멀어질수록 좋다. 멀어질수록 사랑은 커진다.

안도현의 시가 더 묵직해졌다. 데뷔작 ‘서울로 가는 전봉준’으로 1980년대의 분노를 적었던 시인은 이른바 민주화가 이뤄지고 시대가 바뀌면서 시의 대상을 작은 풀꽃, 나무, 물고기로 옮겨 갔다. ‘아무 것도 아닌 것에 대하여’ 이후 3년 만에 선보이는 이번 시집에서는 자연에 대한 세밀한 관찰을 바탕으로 ‘관계’에 대해 탐색한 서정시들이 많이 보인다. 사람과 사람 사이의 관계, 세상과 삶 사이의 관계를 보는 시인의 눈이 더 깊어지고 맑아졌다.

|

‘일생동안 나무가 나무인 것은 무엇보다도 그늘을 가졌기 때문이라고 생각해 본 적이 있다/하늘의 햇빛과 땅의 어둠을 반반씩, 많지도 적지도 않게 섞어서/자기가 살아온 꼭 그만큼만 그늘을 만드는 저 나무가 나무인 것은/그늘이라는 것을 그저 아래로 드리우기만 할 뿐/그 그늘 속에 누군가 사랑하며 떨며 울며 해찰하며 놀다 가도록 내 버려둘 뿐…말과 침묵사이, 혹은/소란과 고요사이/나무는 저렇게/그냥 서 있다.’ (‘그 드물다는 굳고 정한 갈매나무라는 나무’ 중)

햇빛과 어둠이 섞여 있는 그늘, 빛도 어둠도 아닌 그 간격에 사랑이 있고 삶이 있는 것이다. 투쟁과 싸움으로 뜨거운 요즘 세상은 우리에게 ‘너는 누구 편이냐’고 성급하게 물어대지만, 시인의 눈에 비친 우리네 사람살이란, 적도 아군도, 네 편도 내 편도, 빛도 그림자도, 좌도 우도 아닌, 간격과 사이에 놓인 그늘 같은 것이다.

그리하여, 순정한 삶이란, 사랑이란, ‘외롭다든지 사랑한다든지 입 밖에 꺼내지 않고’ 타인에게 ‘귀를 맡겨 두는 것’(‘여치소리를 듣는다는 것’ 중)이며 ‘사랑하기 때문에 끝내/차지할 수 없는 게 있다는 거’(‘토란잎’ 중)를 아는 것이다.

성글고 뚫려 있고 하찮고 비어 있는 것들을 따뜻한 시선으로 감싸 안는 시인의 시를 읽다 보면, 문득 삶을 보는 눈길이 ‘빛이 아닌 그늘’, ‘앞이 아닌 옆’으로 옮겨진다. 보이지 않던 것들이 보이고 들리지 않던 것들이 들린다. 불화 속에서도 화해의 틈새를 찾아내는 시인의 눈(황동규 시인)에 전염된 탓이리라.

허문명기자 angelhuh@donga.com

문학예술 >

-

광화문에서

구독

-

최고야의 심심(心深)토크

구독

-

딥다이브

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[책의 향기]평창 온 괴짜 할배 “이 아름다운 나라에 핵폭탄을?”](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2018/02/10/88603478.1.jpg)

댓글 0