《서울 성북구 동소문동의 한옥을 찾아가는 길. 성신여대입구 지하철역에서 아리랑고개 방향을 바라보니 대규모 아파트 단지가 거대한 성채처럼 들어서 있다. 오전 8시반. 주위는 이미 출근길의 사람과 차들로 분주하다.

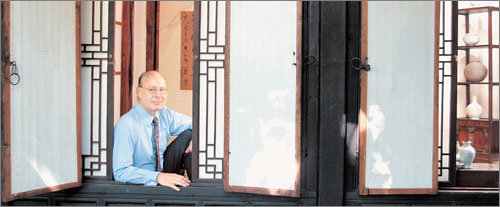

이런 곳에 한옥이 아직 남아 있을까. 두리번거리는데 골목 안쪽에서 미국인 피터 바돌로뮤가 손을 흔든다.슬리퍼를 끌고 기자를 마중 나왔다. 그를 따라 다세대 주택 건물과 상점 몇 개를 지났더니 작은 나무대문이 보였다. 그의 집이다.》

○ 도심 속 한옥

|

10평 남짓한 마당에는 어두운 잿빛 박석(薄石)이 깔려 있다. 한가운데엔 수령 45년이라는 커다란 은행나무가 그늘을 만들고 서있다.

살구나무, 대나무, 감나무, 단풍나무가 병풍처럼 마당을 둘러쌌다. 푸근하다. 큰길에서 불과 수십m 떨어졌을 뿐인데 자동차 소음은 한결 멀어졌다. 마당을 지나 대청으로 바람이 분다. 툭. 은행잎이 떨어졌다.

1924년에 지어졌다고 하니 그의 집은 이제 여든 살이다. 50년 된 집을 1974년에 구입해 30년째 살고 있다. 1920년대에 서울에 지은 집은 대부분 ‘집장사집’이다. 살기 위해 지은 게 아니라 남에게 팔기 위해 지은 집이라는 뜻이다. 그래도 부엌, 안방, 건넌방, 아랫방, 사랑채까지 ‘ㄷ’자형 한옥의 모습을 갖추고 있다. 대청에 달려 있는 들어열개창이 멋스럽다.

미국 뉴욕주 출신인 바돌로뮤씨는 1960년대 말 평화봉사단의 일원으로 처음 한국에 왔다가 한국이 좋아 아예 눌러앉았다. 지금은 선박 관련 업체인 IRC라는 회사의 부사장으로 일하고 있다.

처음 한국에 왔을 때 강원 강릉의 대표적인 한옥인 선교장(船橋莊)에서 5년을 보냈다고 한다. 건축에 관심이 있던 그는 한옥의 멋에 푹 빠졌다. 당시 시절이 그리워 선교장의 미닫이문을 사진으로 찍어와 지금 집에 그대로 복원하기도 했다.

○ 타협

흔히들 ‘한옥은 불편하다’고 한다. 그동안 그의 집을 찾은 많은 사람들도 “예쁘고 멋스럽지만 살라고 하면 못 살 것 같다”는 반응이었다고 한다.

물론 21세기인 지금 한옥에 산다고 해서 전통적인 삶의 방식을 그대로 유지할 수는 없다. 현대의 한옥은 전통과 현실, 보존과 실생활 사이에서 적당히 타협을 하고 있다. 그의 집도 그렇다.

한옥의 특징인 탁 트인 열린 구조는 겨울에 춥다. 그는 궁리 끝에 바람을 막기 위해 알루미늄으로 덧문을 만들었다. 10월 말쯤 되면 대청과 툇마루 앞을 덧문으로 막고 온풍기를 갖다 놓는다. 덧문은 이듬해 봄 날씨가 풀리면 다시 떼어내 창고에 들여놓는다.

방마다 바닥에 동 파이프를 깔았지만 아궁이도 남겨뒀다. 2개월에 한 번 정도 불을 지펴 집안의 습기를 없앤다. 그가 주차장으로 쓰고 있는 뒷문 밖 작은 공터엔 장작이 쌓여 있었다.

그는 “잘 찾아보면 서울에서 나무를 구하기가 그리 어렵지 않다”고 했다.

아랫방 아궁이 옆의 공간은 세탁실로 꾸몄다. 욕실과 부엌은 현대식으로 개조했다. 연탄을 쌓아두던 광은 2층 구조로 바꿔 1층엔 컴퓨터 책상을 뒀고 사다리를 타고 올라가면 러닝머신이 있다.

마당에는 원형 테이블 2개와 혼자 누우면 딱 좋을 것 같은 평상이 놓여 있다. 여름밤이면 이곳에서 바비큐 파티가 벌어진다. 그는 “최대 40명까지 손님을 받아봤다”고 말했다.

○ 현실

그는 한국 사람도 아닌데 30년째 고집스럽게 한옥을 지키고 있다. 한옥이 가진 장점을 말해달라고 주문했더니 “한옥이 가장 건강한 집”이라고 말했다.

한옥의 재료는 흙과 나무, 종이뿐. 자연에 가깝고 사람의 몸과 마음이 쉴 수 있는 집이다. 아파트는 어떤가. 콘크리트와 유리, 비닐소재의 벽지로 만들었다. 거칠게 얘기하면 ‘시멘트로 만든 사각형 박스’다.

자고나면 한옥이 헐리는 한국의 현실. 그는 “한옥에서 살기 힘들면 팔고 떠나면 그만이지 허물긴 왜 허무느냐”고 안타까워했다. 수십년 된 한옥이 사라지고 다세대 주택이 들어설 때마다 서운한 심정이 된다는 것이다.

‘불편하다’는 것은 그에겐 수긍하기 힘든 이유다.

“유럽의 도시에도 18, 19세기 집이 여전히 남아있는데 이런 집들도 굉장히 좁아서 살기에 불편하다. 하지만 내부를 조금씩 현대식으로 바꾸더라도 겉모양은 ‘당연히’ 그대로 보존한다.”

홍석민기자 smhong@donga.com

▼창호지 바른 미닫이 만으로도 ‘한옥 느낌’▼

아파트에서도 한옥의 느낌을 살릴 수 있다.

한옥문화원(02-741-7441)은 12일부터 ‘아파트를 한옥처럼’ 강좌를 연다. 매주 화요일 오후 전문가를 초청해 △한국의 색과 무늬 △문과 창호 △우리 가구 △흙벽치기 △한지 도배 등에 대해 강의한다. 총 10회 강의에 일반 40만원, 학생 34만원.

신영훈 한옥문화원장의 도움말로 강의 내용을 미리 들여다봤다.

▽한국적인 색=한지로 벽과 천장을 바르면 전통적인 색감이 살아난다. 바닥도 여러 장의 한지로 장판을 한 후 불린 콩을 갈아 들기름에 섞어 바르는 콩댐을 하면 윤과 빛이 나고 오래 간다. 여기에 치자 물을 섞으면 아이들의 밝은 피부색 같은 느낌을 준다.

닥나무로 만든 한지는 구하기 어렵고 값도 만만치 않다. 그냥 시중에서 구입할 수 있는 밝은 색 한지면 충분하다. 이런저런 모양을 내거나 가공을 한 한지는 처음엔 그럴 듯해도 조금 지나면 싫증이 난다. 백자 같은 한지가 무난하다.

▽창문=바깥 창문을 그대로 두고 안쪽에 커튼 대신 창살에 창호지만 바른 미닫이를 덧단다.

창호지는 필터 역할을 하기 때문에 오염된 공기를 걸러준다. 바깥 창문은 열고 창호지를 바른 미닫이만 닫아두면 바깥의 깨끗한 공기가 들어온다. 유리창을 계속 닫아뒀을 때 느끼는 답답함도 사라진다.

▽흙벽=시멘트에서 나오는 독성이 싫으면 벽에 흙을 바른다. 나무로 된 틀을 짜 벽에 설치한 후 흙을 채워 넣고 한지로 도배를 한다.

방안이 조금 좁아지는 대신 옆집에서 들리던 소음도 줄고 집안에서 소리가 메아리치는 것도 사라진다. 흙벽에 기대앉으면 어깨가 한결 가벼워진다. 훈훈한 기운이 벽에 감돌아 집이 친근해진다.

줌인 >

-

광화문에서

구독

-

만화 그리는 의사들

구독

-

사설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[줌인]과천 세살배기 경주마 “저희들을 소개합니다”](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2004/10/14/6930922.1.jpg)

댓글 0