요리사들은 오랫동안 요리를 예술의 경지로 끌어올리려 시도해 왔다.

이제는 미술가들이 음식과 요리로 예술을 말한다. 음식을 작품의 소재와 주제로 쓰는 작업이다.

이 같은 경향은 특히 30, 40대 젊은 작가들 사이에서 두드러진다.

이들은 음식으로 작품을 만들고, 음식을 요리하고 먹는 과정 자체를 퍼포먼스한다.

음식이 썩는 과정에 의미를 부여하기도 한다. 한국의 ‘푸드 아트’를 이끌어 가는 젊은 작가 3명을 만났다.》

○‘먹고 싶은’ 작품을 만든다

|

오정미 씨(44)는 ‘푸드 아티스트’로 널리 알려졌다. 음식 재료만으로 작품을 만든다. 뉴욕에서 유학 중 ‘맛있는 요리를 만들어 먹고 싶다’는 생각에 요리학교에 입학해 전문 요리사로도 일했다.

미술을 전공한 요리사로서 그는 두 상반된 경험의 접점을 푸드아트에서 찾았다. ‘먹고 싶은 요리’가 아니라 ‘먹고 싶은 작품’을 만들기 시작한 것. 그 자신이 캔디버튼을 만들어 붙인 옷을 입고 자유의 여신상을 표현한 퍼포먼스 ‘아메리카’는 미국을 찾는 이민자들의 달콤한 꿈을 형상화한 작품으로 뉴욕에서 호평을 받았다.

그의 작품은 대부분 사진이나 비디오로만 남아 있다. 사탕을 붙여 만든 몬드리안이나 대형 지도 등은 꼬마 관객들이 떼어 먹기 일쑤고, 소스로 그린 작품이나 순대와 돼지머리로 만든 작품 등은 시간이 지나면 썩어버리기 때문.

“세상에 영원한 게 있겠어요. 작품은 사라지지만 감동은 관객의 마음속에 살아있습니다. 그 순간성이 존재를 더욱 소중하게 하지요.” 먹으면 눈앞에서 사라져 배를 채우는 음식처럼 그의 작품은 감성을 채운다.

○쌀은 생명…그래서 아름답다

|

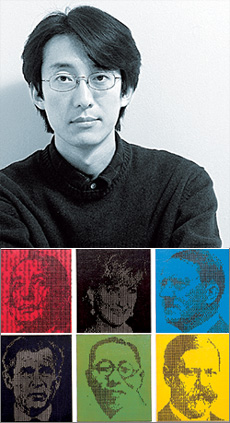

한국인들에게 쌀은 가장 일상적이면서도 가장 가치 있는 것이다. 주식(主食)인 쌀은 생명을 이어주기 때문이다. 이동재 씨(31)는 쌀만으로 작품을 만든다. 조각을 전공했지만 2002년 한국벤처농업대학의 의뢰로 쌀 작품을 만든 것이 계기가 됐다.

그는 캔버스에 쌀알을 하나하나 붙여서 인물을 표현한다. 수많은 ‘비트’가 모여 디지털 화상을 만들어 내듯 쌀알이 모여 조지 W 부시 미국 대통령, 지크문트 프로이트, 다이애나 왕세자비, 김구 선생, 알베르트 아인슈타인 등의 초상을 만든다. 디지털 세계에서의 숫자 0과 1처럼 쌀을 붙이고 안 붙이는 차이를 이용해 형태를 만들어 내는 디지털 기법이다. 수천 년 동안 한민족을 생존시켜 온 쌀은 매우 아날로그적인 소재지만 이 씨의 손을 거쳐 디지털화한다.

“쌀이 없이 인체는 생존할 수 없기 때문에 쌀과 사람의 관계는 유기적이지요. 그래서 초상을 주로 작업하고 있습니다. 더구나 요즘엔 쌀 수입개방과 농업 침체 등을 보면서 쌀은 단순한 음식 이상의 화두가 되고 있음을 느껴요. 그 리얼리티를 표현하고 싶습니다.” 그는 지난해 농업 개방에 항의하며 자살한 이경해 씨의 초상을 작업 중이다.

○나는 묻는다, 나의 요리를

|

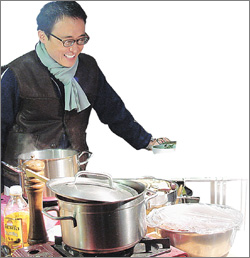

베니스 비엔날레 출품으로 주목받는 작가 김홍석 씨(41)는 상식을 뛰어넘는 요리를 만든 뒤 관객의 반응을 묻는다. 작가가 생산한 요리를 관객이 식사를 통해 소비하는 과정에서 발생하는 소통의 문제가 그의 작품의 주제다. 익힌 달걀의 노른자를 꺼내 양념한 뒤 다시 흰자 속에 넣고 치과용 석고로 감싸 튀겨낸 ‘위조란’, 검은 쌀로 만든 볶음밥과 오징어먹물 스파게티를 500원짜리 동전 위에 얹어 낸 ‘흑(黑)흑(黑)운(運)다(多)’ 같은 작품이 대표적. 부엌을 꾸며놓고 작가가 만든 레시피 북과 재료를 쌓아둔 뒤 관객들이 요리해 먹도록 한 적도 있다. 레시피 북에는 소주를 넣어 만든 라면 등 기발한 요리들로 가득하다. 장난 같지만 모두 진지한 작품들이다. 위조란은 ‘삶는다’는 간단한 작업도 일류 주방장이 하는 것과 마찬가지의 요리라고 말하는 것이고, 소주라면의 경우 서민의 대표적 계급상징인 소주와 라면에 대한 향수를 담았다. 더 중요한 것은 관객들이 모두 ‘맛있게’ 먹었다는 점이다.

“관객이 작가의 생각이 담긴 작품을 어떻게 해석하는지를 중요하게 여깁니다. 요리는 반응이 가장 즉각적이잖아요. 해석도 다양하고요. ‘나는 이 음식을 이렇게 만들었어, 당신은 어떻게 생각해?’ 이렇게 묻고 싶었습니다.”

|

곽민영 기자 havefun@donga.com

줌인 >

-

이미지의 포에버 육아

구독

-

영감 한 스푼

구독

-

부동산 빨간펜

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[줌인]‘있는 집’ 범재가 좋은 대학 간다?](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2004/12/16/6935605.1.jpg)

댓글 0