우리나라에서 발견되는 새들인데도 낯선 것은 어쩔 수 없다.

기껏해야 참새, 제비, 까치, 비둘기 정도가 대부분의 한국인에게 낯익은 새일 테지만 이 땅에서 서식하거나 철을 지나는 새는 450종에 이른다고 한다. 》

◇새/유범주 지음/370쪽·4만3000원·사이언스북스

|

●새의 눈

1961년부터 새 사진을 찍기 시작했다는 저자(64)가 촬영해 온 30여만 장의 새 사진 중에서 고른 책 속의 300여 장은 그저 ‘이것은 무슨 새다’를 말하기 위함이 아니다. 저자가 서문에서 밝혔듯이 ‘새들의 고단한 일상 속에 감춰진 생명의 아름다움’을 보여 주기 위함이다.

완상(玩賞)을 위한 새들의 아름다운 모습이 아니라, 새끼를 낳고 둥지를 틀며 생명을 걸고 싸우는 그들의 절박한 삶이 담겨 있다.

그리고 그것은 새의 눈에 고스란히 담겨 있다. 유유히 하늘을 나는 해오라기의 투박한 눈, 냇물의 바위에 앉아 물고기의 움직임을 주시하는 물총새의 눈, 둥지를 따로 짓지 않고 땅을 조금 매만져서 둥지로 삼는 꼬마물떼새 한 쌍이 땅에서 짝짓기할 때의 눈, 식사감으로 잡은 땅강아지를 물고 있는 후투티의 눈.

‘새의 눈에 무슨 표정이 있겠어’ 하는 생각으로 사진을 보다가 혹시 이들이 우리에게 무슨 말을 하고 있는 것은 아닌가 하는 놀라움이 들기도 한다. “이봐요 사람들, 당신들이 살아가는 것처럼 우리도 살고 있다고요. 당신들과 함께 말이지요.”

이런 눈을 찍을 수 있었던 것은 최고 종군사진작가였던 로버트 카파의 말처럼 저자가 ‘한 걸음 더 새에게 가까이 다가갔기 때문’일 게다.

●새의 사랑

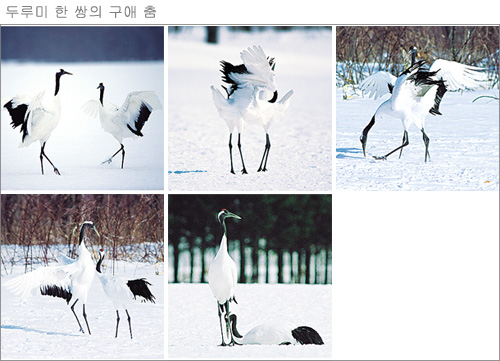

새들은 번식기에 구애(求愛)의 노래를 부른다. 그런데 같은 종이라도 지방에 따라 그 노래가 조금씩 달라진다. 새에게도 특유의 사투리가 있는 셈이다. 노래를 부르는 것은 수컷이다. 그러나 일단 암컷을 유인하게 되면 거의 노래를 부르지 않는다.

구애는 노래로만 하는 것이 아니다. 아름다운 깃털을 가진 꿩 같은 새는 물론이고 평소 보잘것없는 외모를 가진 새들도 번식기에는 화려한 깃털이 ‘무대 의상’처럼 나온다. 논병아리는 암수가 서로 수중발레를 하며, 물총새와 쇠제비갈매기는 물고기나 우렁이 등을 잡아 암컷에게 선물한다. 물총새는 잡은 물고기를 바위에 패대기쳐 항상 머리 부분부터 암컷의 입에 넣어 준다. 어두일미(魚頭一味)는 새들도 안다. 두루미도 선물 공세에는 뒤지지 않는다. 참게를 잡아서는 발을 다 떼고 물에 헹궈 암컷에게 준다. 게다가 개개비사촌이나 굴뚝새는 둥지를 구애 수단으로 삼는다. ‘나 어때. 이 정도 부동산은 있다고’ 하며 으쓱대는 것이다. 사람과 다를 바 없다.

이 책은 이런 이야기들을 글보다는 사진 위주로 펼쳐 보인다. 저자의 인내와 집념이 실감난다.

|

●새의 삶

폭탄 테러 직후의 장면 같은 사진이 한 장(178쪽) 있다. 덤불해오라기의 깃털이 바닥에 흩어져 있고 드문드문 붉은 피가 흩뿌려져 있다. 목이 잘린 머리만 덩그러니 남았다. 그 옆 사진이 어떻게 된 연유인지 설명한다. 매가 이른 아침 자기 몸만한 덤불해오라기를 먹어치운 것이다.

새장 속에서처럼 물과 사료만 먹다가 우아하게 죽어 가는 것이 아니다. 사진 속은 그야말로 삶의 현장이다. 살기 위해 먹고, 새끼를 키우기 위해 먹인다. 그 속에서 죽음은 일상적이다.

새들은 잠자는 때를 제외한 나머지 깨어 있는 동안에는 먹이를 먹으며 시간을 보낸다. 번식기가 지난 새는 깨어 있는 시간의 80%를 먹는 데 쓴다. 제비나 참새는 하루 600회 정도 새끼에게 먹이를 물어다 준다.

새들은 놀기도 한다. 두루미는 옥수수 속대를 부리로 집어 공중에 던졌다가는 발로 낚아채는 놀이를 반복한다. 사진 속의 두루미는 정말 즐겁게 껑충껑충 뛴다.

다시 새 이름을 나열한다. 아마 조금은 귀에 익은 단어들일 게다. 솔개, 솔부엉이, 황새, 쇠황조롱이, 삼광조, 새호리기, 긴점박이올빼미…. 과거 우리 주위에서 쉽게 볼 수 있었으나 지금은 거의 자취를 감춘 새들이다. 저자는 세계야생동물기금협회의 구호를 인용해 독자들에게 외친다. “They Die, You Die(그들이 죽으면 당신도 죽는다).”

민동용 기자 mindy@donga.com

자연과학 >

-

횡설수설

구독

-

M-Tech와 함께 안전운전

구독

-

정용관 칼럼

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[자연과학]‘동물과의 대화’…들어보세요, 동물의 속삭임을](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2005/02/25/6940522.1.jpg)

댓글 0