또 용출봉과 용혈봉, 증취봉 등 고봉을 연결하는 등산로에는 크고 작은 화강암들이 굴러다녔다. 예전에 산성을 이뤘던 두께 20cm, 가로 60cm, 세로 40cm가량의 돌들이 세월의 무게에 무너지고, 등산객에 밟히면서 흩어져 버린 것이다.

연간 200만 명 이상이 다녀간다는 수도권의 명산 북한산. 그 봉우리들을 잇는 북한산성(사적 162호)의 일부 구간이 등산객들의 발길에 무너져 내리고 있다. 또 일부 구간은 그냥 방치돼 산성인지 돌무더기인지 분간하기 어려울 정도가 됐다.

경기 고양시 정동일(鄭東一·40) 문화재전문위원은 “사적으로서 보호돼야 할 북한산성이 등산로로 이용되며 파괴되고 있다”면서 “흔적조차 사라지기 전에 각 행정기관과 문화재청, 전문가 등이 참여해 통일된 복원대책을 세워야 한다”고 말했다.

그러나 진행 중인 북한산성 복원공사도 서울시, 경기 고양시 등 복원 주체에 따라 제각각 추진하고 있어 복원의 의미를 퇴색하게 하고 있다.

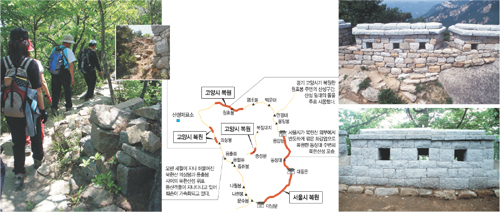

서울시는 1990년부터 지난해까지 시비(市費) 222억5600만 원을 들여 대남문에서 동장대를 거쳐 용암문에 이르는 구간 등 2744m를 복원했다. 고양시는 1995년 이후 원효봉 일대와 임금이 머물던 행궁터를 보호하기 위해 성 내에 이중으로 쌓은 내성의 중성문 일대 등 369m를 복원했다.

문제는 두 지자체가 복원한 산성의 모습이 다르다는 점. 서울시는 외부에서 반듯하게 깎은 화강암을 이용해 성곽을 보수해 왔고 고양시는 복원 대상지역 주변에서 무너져 내린 돌을 주로 이용해 복원했다. 재질도 다르지만 두 기관이 복원한 산성의 모양도 달라 같은 산성이라는 느낌을 주지 못하고 있다.

게다가 고양시는 2001년 복원을 중단했고, 서울시도 지난해 말 문화재청이 예산을 지원하지 않는다며 사실상 복원 사업을 중단했다.

문화재청 남효대 사무관은 “원래 산성의 모양이 조금씩 다를 수는 있으나 복원 주체에 따라 다른 모양이라면 문제”라며 “당장 대대적인 복원을 하긴 어렵지만 우선 관련 기관들이 모두 참여하는 복원계획부터 수립하겠다”고 말했다.

고양=이동영 기자 argus@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0