패왕 항우가 제법 말재주를 부려 한왕을 격동시켜보려 했다. 그러나 한왕은 이맛살 한번 찌푸리는 법이 없었다. 환하게 웃으며 패왕의 말을 받았다.

“필부(匹夫)의 칼은 헝클어진 구레나룻에 부릅 뜬 두 눈 같으며, 철갑을 두르고 사람들 앞에서 힘과 날램을 다투는 칼이니, 초왕의 칼이 바로 그러하다. 허나 제왕(帝王)의 칼은 하늘을 칼등으로 삼고 땅을 칼날로 삼으며 만백성을 칼자루로 삼는다. 한번 휘둘러 천하를 바로잡고 두 번 휘둘러 만백성을 평안케 하니, 바로 과인의 칼이다. 어찌 제왕의 칼을 필부의 칼과 뒤섞어 스스로를 욕되게 하겠는가.”

그러자 오히려 그 말에 격동된 패왕이 목소리를 높였다.

“패현의 장돌뱅이가 말재주만 늘었구나. 네가 형양성 밖에 버리고 달아난 네 신하 기신이 어찌 되었는지 알기나 하느냐?”

“과인이 듣기로 군왕이 된 자는 남의 충신을 모질게 다루지 않는다고 했다. 그래, 기신을 어떻게 하였는가?”

이번에는 한왕도 충격을 받았는지 묻는 말끝이 떨렸다. 패왕이 기세 좋게 소리쳤다.

“장작불에 태워 죽였다. 지금쯤은 주가와 종공도 과인의 상장군 종리매에게 사로잡혀 가마솥에 삶겼을 것이다.”

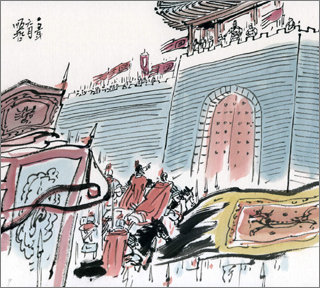

패왕이 그래놓고 성벽 위에 있는 한나라 장졸들을 향해 한층 크게 외쳤다.

“듣거라. 너희들도 저 허풍만 가득 찬 장돌뱅이 유방을 따르다가 성이 깨어지는 날에는 기신이나 주가의 신세를 면치 못할 것이다. 이제라도 늦지 않으니 하루 빨리 성문을 열고 유방을 묶어 바쳐 하늘의 호생지덕(好生之德)을 누려라!”

패왕 나름으로는 한왕 유방뿐만 아니라 한나라 장졸들에게도 겁을 주려고 그렇게 외친 것이었으나 반응은 전혀 그렇지가 못했다.

“기신을 어찌하였는가는 바로 군왕으로서의 그릇을 보여주는 일이었다. 딱하다. 초왕은 그같이 좁은 속과 모진 심사로 어찌 감히 천하를 바라는가?”

한왕이 차게 웃으며 그렇게 패왕을 나무랐고, 성벽 위에 나와 섰던 한나라 장졸들도 소리 높여 패왕을 욕했다. 일이 그렇게 되자 정말로 격동된 쪽은 패왕이었다.

“저것들이 정녕 관을 열어봐야 사람이 죽어있는 줄을 알겠구나. 더 기다릴 것 없다. 모두 힘을 다해 성을 들이쳐라. 가장 먼저 성벽 위에 오른 자에게는 천금을 내리고, 유방을 사로잡아 오는 자는 상장군에 5만호(戶)를 봉하겠다!”

패왕이 그렇게 외치며 앞장서서 싸움을 돋우었다. 하지만 워낙 마음먹고 지키려고만 하는 싸움이라 그날의 싸움도 패왕의 뜻같이 되지는 않았다.

글 이문열

큰바람 불고 구름 일더니 >

-

사설

구독

-

경제 Inside Out

구독

-

정미경의 이런영어 저런미국

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[소설]큰바람 불고 구름 일더니卷六.동트기 전](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0