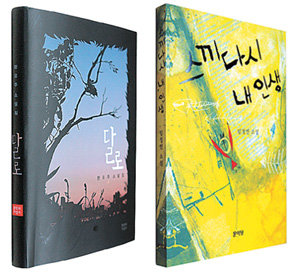

같은 해 등단한 소설가 4년 차인 두 작가의 시선은 서로 전혀 다른 곳을 향한다. 선배 소설가들의 형식보다 한 걸음 더 나아간다. 한 씨는 “말을 줄이고 싶었으나 그러지 못했다”고 말한다. 기성 소설에 익숙한 독자들은 한 씨의 소설에 두 손 들기 쉽다. 난해한 소설을 쓰는 작가로 박상륭 이인성 최수철 정영문 씨 등이 잘 알려졌지만 한 씨는 선배 작가들보다도 극단적이다.

“모든 일이 생겨나고, 벌어질수록, 추억은 조금씩 낡아갔다. 기억은 날이 갈수록 두께가 얄팍해졌으므로, 그렇게 투명해진 기억을 들여다보면 저 건너편이, 아련하게, 떠오르는 듯한 착각이 들기도 했다.” 별다른 줄거리 없이 이런 내면의 독백이 반복되는 소설을 따라 읽는 것 자체가 독자들에게는 ‘고생스러운’ 일일 것이다.

그렇지만 소설은 그런 고생에 값한다. 왜냐하면 한 씨는 소설 전체를 통해 메시지를 전하는 전통적인 방식 대신 문장 하나하나에 메시지를 담기 때문이다. “말을 해야 한다는 강박관념에서 벗어날 수 있기를 바랐다”는 한 씨. 그의 새로운 글쓰기 방식은 물론 말은 어느 때보다 많되 묵직한 의미가 없는 요즘 세상에 대한 반란이다.

‘스끼다시 내 인생’은 정반대다. 문장이 다소 헐거운 데가 있지만 소설은 빠르게 읽힌다. 주제도 요즘 사회 문제를 정면으로 지탄하는 게 대부분이다. 등장하는 인물은 대부분 청소년, 그것도 문제아로 찍힌 소년 소녀들이다. “요즘 아이들은 모든 것을 인터넷에서 배운다. 아이들은 비이성적이고 즉흥적이다.” 논술학원 강사로 학생들과 만나면서 보고 들은 체험을 소설화한 임 씨. 갑갑한 학교를 뛰쳐나와 검정고시를 준비하는 10대의 이야기인 표제작을 비롯, 임 씨의 소설에서 청소년들은 무단결석하고 이성과 혼숙하는 등 비행을 일삼는다.

김지영 기자 kimjy@donga.com

출판 >

-

양종구의 100세 시대 건강법

구독

-

청계천 옆 사진관

구독

-

내가 만난 명문장

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[출판]“성철스님 만난 후 인생이 달라졌죠”](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2006/05/24/6971585.1.jpg)

![강경 보수 불씨 지핀 독일의 ‘러스트 벨트’[특파원 칼럼/조은아]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131218254.1.thumb.jpg)

댓글 0