이런 이들에게는 내비게이션이 아니라 지도책을 권하고 싶다. 최단 거리를 찾아 주는 내비게이션은, 최단거리를 안내하는 고속도로만큼이나 여행을 단조롭게 만들어 버린다.

좋은 여행을 하려면 지도책 사는 것에 인색하지 말 일이다. 여행 작가인 나는 1년에 1권씩 지도책을 산다. 온갖 길이 식물처럼 해마다 삭정이를 만들며 새로운 가지를 치기 때문이다.

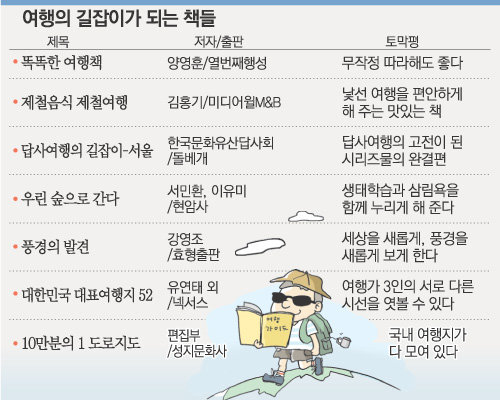

국내 지도책 중에서 그래도 안정감이 있는 게 성지문화사에서 낸 ‘10만분의 1 도로지도’다.

학교가 격주로 주5일제 수업을 하면서 여행이 숙제처럼 되어 버린 경향이 있다. 숨 가쁘게 일에 매달리는 가장들에게 비록 숙제처럼 떠안겨서라도 여행하게 한다면 좋은 일이다. 하지만 여행은 인생의 농담 같은 것이다. 진지하지 않아도, 필사적이지 않아도 감행할 수 있는 일이다.

그렇게 편하게 떠나야 할 여행이건만 근래에 나온 여행 관련 책들의 제목은 필사적이다.

‘죽기 전에’나 ‘살아서 꼭’이나 ‘평생 잊을 수’로 시작되는 치명적인 제목들이 눈길을 끈다. 좋게 평한다면 바쁘거나 게으른 독자들을 위한 배려이자 구애다.

여행할 시간도 내기 어려운 판에 여행 계획을 짜기란 더욱 난망한 일이니 핵심 포인트만 찾으라는 것이다.

그래서 아예 친절하고 똑똑한 여행 책까지 진을 치는 상황이 되었다. 개중에 볼만한 책도 없지 않다. 양영훈의 ‘똑똑한 여행책’은 글과 사진이 잘 짜여 있어 눈으로 즐기고 발로 되짚어 볼 만하다.

여행의 흥미를 배가시키기 위해서라면 좀 더 화려한 곳, 좀 더 유명한 곳에 사로잡힐 필요는 없다.

일정 기간 추구하는 자기만의 주제를 가지면 여행만이 아니라 삶까지도 풍성해진다. 전통마을만 찾아가든지, 숲만 거닐든지, 제철 특산물만 맛보든지, 오래된 골목길만 뒤지든지 외곬으로 파다 보면 단번에 그 분야의 전문가 반열에 오를 수가 있다.

퇴직하고 외식업이라도 해야겠다고 작심한 분이라면 김홍기의 ‘제철음식 제철여행’을 배낭에 넣고 다니길 바란다.

여행은 무엇보다도 시선이다. 새로운 시선만이 새로운 세상을 읽어 낼 수 있다. 그 시선의 높낮이부터 폭까지를 논하고 있는 여행서가 강영조의 ‘풍경의 발견’이다.

이 책을 읽고 나면 한번 가 본 곳이라도 다시 가 봐야겠다는 생각이 든다. 고로 헛걸음했다는 생각을 안 하려면, 이 책을 읽고 길을 떠나는 게 좋다.

허시명·여행작가 twojobs@empal.com

추천! 테마북 >

-

DBR

구독

-

작은 도서관에 날개를

구독

-

월요 초대석

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[추천! 테마북]자녀와의 대화를 도와주는 책](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2006/06/10/6973323.1.jpg)

댓글 0