연세대 국학연구원이 3∼5일 연세대 광복관에서 열고 있는 국제학술회의 ‘일제식민지 시기 새로 읽기’에는 이처럼 우리가 몰랐던 일제강점기의 면모가 새롭게 조명된다. 일제강점기에 대한 미시사적 연구와 비교사적 연구를 수행해 온 한국, 일본, 미국 학자들의 17편의 발표문 중 흥미로운 내용을 발췌해 소개한다.

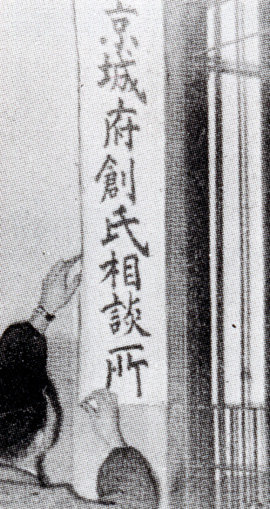

▽일본식 성명 강요의 숨겨진 실상= 미즈노 나오키(水野直樹) 일본 교토대 교수는 일제가 1940년대 시행한 일본식 성명 강요에 대해 경술국치 이후 조선인이 이름을 일본식으로 바꾸는 것을 금지했던 것을 풀어 줬다는 점에서 차별을 없애는 것이라고 선전했지만 실상은 차별의 논리가 숨어 있다고 지적했다. 실상 창씨를 할 때 원래의 성이나 본관에서 유래하도록 유도해 조선인과 일본인 성씨의 혼동을 막는 교묘한 술수를 펼쳤다는 것.

또 마쓰타니 모토카즈(松谷基和·미국 하버드대 박사과정) 씨는 조선의 남성들이 일본식 성명 강요에 대해 죽음으로까지 항거한 반면 여성들은 이에 대해 체념과 냉소로 대응했다고 주장했다.

그는 일본식 성명 강요가 아버지에게서 물려받은 성(姓)을 바꾸는 것이 아니라 이와 별도로 자신이 소속된 가족공동체의 씨(氏)를 만들라는 것이었으나 조선의 남성들은 이를 곧 개성(改姓)으로 받아들여 강력히 반발한 반면 여성들은 어차피 성이 부계 혈통 중심주의의 산물이라는 점에서 ‘개성의 상실’ 정도로만 받아들였다고 분석했다.

▽기독교 신앙과 오빠의 탄생=이경훈 연세대 교수는 근대문학 작품의 내용 분석을 통해 기독교가 어떻게 근대적 사유를 형성했는지를 추적했다. 이 교수는 이기영의 ‘전도부인과 외교원’(1926년)에서 기독교를 전도하려는 여성과 보험 외판원이, 교회에 나가는 것과 보험 가입을 서로 교환하는 장면을 통해 기독교 신앙이 한국인들에게 교환과 거래의 개념을 심어 줬다고 분석했다.

또 이광수의 ‘무정’(1917년)의 주인공 이형식이 기생 계향에게 오빠로 불리고 싶어 하는 장면을 통해 하나님 앞에 평등한 형제자매라는 기독교 개념이 남녀관계에서 오빠-동생의 호칭을 등장시키기 시작했다고 분석했다. 이런 호칭은 수직적인 전근대적 신분질서에 도전해 수평적 근대적 가족관계의 은유로 확대되면서 가족이 아닌 사람들을 언니, 형, 아저씨, 아줌마, 할아버지, 할머니로 호칭하는 문화를 낳았다는 것이다.

권재현 기자 confetti@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0