이덕무, 박제가, 유득공 등의 실학자들이 학문을 연마하던 규장각에서 느끼는 학문의 즐거움은 어떤 것일까. 18일 서울 창덕궁 내 규장각 건물 누각인 주합루에서 열린 ‘실학의 학예일치 문화를 실사구시(實事求是)한다’ 주제의 실학포럼에 양반다리의 불편함도 아랑곳하지 않고 250여 명의 일반인이 몰려 높은 관심을 보였다. 신원건 기자

경기문화재단과 한국실학학회는 25일 서울 중구 태평로 한국프레스센터에서 ‘실학은 인간의 삶에 어떻게 다가섰는가’를 주제로 실학학술회의를 개최했다. 이날 회의에서 ‘쌀값, 옷값, 땅값으로 본 조선사회의 생활수준(1398∼1900)’을 발표한 전성호 한국학중앙연구원 연구교수는 “18세기 한국은 애덤 스미스의 시장 지향적 낙관론을 입증하는 행복한 시대를 살았으며 토지와 재화시장이 발달해 완전 경쟁적 시장구조를 가졌다”고 주장했다.

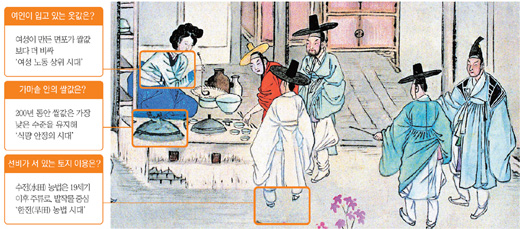

전 교수가 15세기 ‘세종실록지리지’와 18세기 ‘여지도서’를 토대로 전국 국세 개황을 비교한 결과에 따르면 15∼18세기에는 쌀을 중심으로 한 수전(水田) 농법 대신 콩이나 목화 등 밭작물을 중심으로 한 한전(旱田) 농법이 국토 이용의 기본 형태였다. 한국 농업이 수전 농법 중심으로 전환한 것은 19세기 세도정치와 20세기 식민지 지주제가 수천 년간 내려온 우리 고유의 유기농 체제인 한전 중심의 농업을 파괴한 결과라는 것.

18세기 실학의 시대가 식량 안정이나 생활수준 향상의 시기였다는 사실은 1398∼1900년 쌀값과 옷값의 추이 분석을 통해서도 드러난다. 조사 결과 세종 때 쌀값은 1419∼1422년 kg당 은(銀) 3.9g에서 13g까지 치솟다가 1423∼1457년에 은 0.7∼1.5g을 유지했으며 1458∼1460년만 제외하고 1500년대까지 장기간 안정세를 유지했다. 거시적으로 보면 15세기 약 80년간 17, 18세기 약 200년간 조선왕조는 식량가격 안정이라는 태평성대의 시장조건을 갖추고 있었다는 것.

전 교수는 15∼19세기 삼남지방 토지매매명문 1만여 점을 분석한 결과 “18세기 쌀 가격이 조선 500년에서 가장 낮은 수준을 형성한 것은 당시 한국의 시장구조가 완전 경쟁적 시장구조였음을 뜻한다”고 지적했다.

또 면포 가격은 1626∼1670년대, 1740∼1780년대, 1850∼1870년대에 걸쳐 시종일관 쌀값에 비해 우위를 점한 것으로 나타났다. 면포를 여성 노동의 가치, 쌀값을 남성 노동의 가치로 전제하면 조선 후기 여성 노동의 경제적 지위가 남성보다 높았음을 알 수 있다.

전 교수는 “18세기 인구증가율이 인구증가 시기 중 완만한 상승세를 유지한 것은 여성 노동의 경제적 가치가 남성 노동보다 우위를 점하면서 여성들이 신중한 출산을 선택한 결과”라고 지적했다.

그는 “18세기 실학의 시대는 완만한 인구증가, 식량안정, 생활수준 향상, 그리고 여성의 경제적 지위의 상승, 민중에게 필요한 지식의 확산이 조화를 이뤄 태평성대의 심포니를 연주했다”고 결론지었다.

|

김희경 기자 susanna@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

를 클릭하시면 크게볼 수 있습니다.)

를 클릭하시면 크게볼 수 있습니다.)

![“한식과 어울리는 K술 알고파”… 佛 와인박람회서 주목받은 ‘막걸리-소주’[글로벌 현장을 가다/조은아]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131058811.1.thumb.jpg)

댓글 0