1925년 국내 신문사 중 처음으로 신춘문예를 시작한 동아일보는 그간 김동리부터 서정주 신동문 기형도까지 한국문학의 숱한 스타를 배출했다.

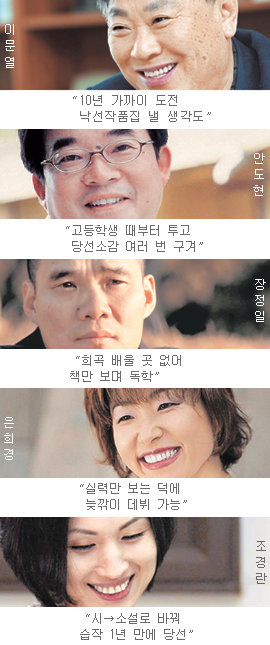

1995년 중편 ‘이중주’로 등단한 은희경(47) 씨는 당시 출판사에 다니면서 아이 둘을 키우는 맞벌이 주부였다. 은 씨는 ‘이렇게 살면 안 되겠다’는 생각에 소설을 쓰기로 결심하고 두 달간 ‘집중 습작’ 기간을 가졌다. 그는 “아무 인맥도 없는 사람이 무턱대고 할 수 있는 게 신춘문예밖에 없더라”고 했다. 이 해에는 심사 과정에서 두 심사위원이 팽팽하게 맞서는 바람에 은 씨와 전경린 씨가 공동 당선됐다. 덕분에 한국문학은 재기 넘치는 여성 작가 둘을 한꺼번에 얻었다.

고교 1학년 때부터 신춘문예에 투고한 시인 안도현(45) 씨는 번번이 최종심에서 탈락하는 바람에 미리 써 둔 당선 소감을 구겨 버려야 했고 큰소리치고 마신 외상 술값도 못 갚았다. 대학 4학년 때인 1984년 시 ‘서울로 가는 전봉준’이 당선되면서 그는 꿈을 이룬다. 문구점에서 산 빨간 선 원고지에 작품을 써 보내던 시절 그는 길쭉한 400자 원고지를 구해다가 한 자 한 자 공들여 썼다. 그는 “원고를 묶고 우표를 붙이는 행위까지도 문학”이라면서 “열정과 경건함이 무엇보다 중요하다”고 강조한다.

1987년 희곡 ‘실내극’이 당선돼 극작가로 데뷔한 작가 장정일(44) 씨. “시는 어깨너머로라도 배울 수 있었지만 희곡은 워낙 창작 인구가 적어 거의 책만 보면서 독학해야 했다”고 회상했다. 극작가에서 시인, 또 소설가로 활동 영역을 넓혀 온 그는 “온갖 장르의 좌판을 벌여 놓긴 했지만 작가 생활의 마무리는 희곡으로 맺고 싶다”고 애정을 표시했다.

1996년 등단한 소설가 조경란(37) 씨는 원래 시인 지망생이었다. 한데 서울예대 재학 시절 그를 지도했던 시인이자 평론가 김혜순(동아일보 문학평론으로 등단) 씨가 “경란아, 시는 안 되겠다”며 장르를 바꿀 것을 권했다. 1년여 습작 끝에 신춘문예에 응모했다. 단편 ‘불란서 안경원’이 당선됐다는 소식을 듣자마자 조 씨는 경북 경주의 한 절에 내려가 열흘 동안 칩거하면서 ‘어떤 문학을 할 것인가’를 고민했다. 조 씨는 “원하는 무엇을 발견했다면, 그 무엇이 문학이라면, 문학을 하는 데 필요한 것은 용기와 인내심”이라고 조언했다.

이 밖에 2000년대 들어 유망한 신진 작가로 떠오른 천운영 윤성희 씨, 올해 오늘의 작가상과 문학동네소설상을 각각 수상한 박주영 김언수 씨 등 동아일보 신춘문예로 등단한 작가들이 문단의 주목을 받고 있다.

김지영 기자 kimjy@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0