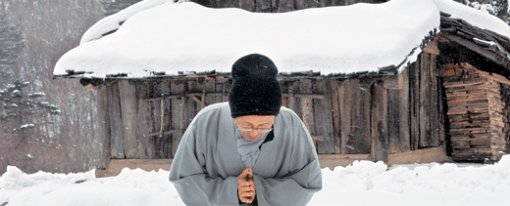

눈길을 한 시간여 헤치고 간 끝에 도착한 산사는 한 폭의 그림이다. 너와지붕에는 족히 한 자쯤 되어 보이는 눈이 쌓여 있고 그 처마 밑으로 두 자 남짓 고드름이 주렁주렁 걸려 있다.

예기치 않은 손님에 스님은 마뜩잖은 표정이다. “이런 날 사람이 오리라고는 꿈에도 생각지 못했습니다. 숨어 있는 것은 그냥 내버려두는 것이 좋지요.”

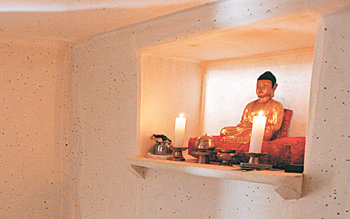

스님의 일침이 불청객의 가슴을 찌른다. 한 평도 안 되는 선방(禪房)엔 눈을 치우느라 물에 젖은 양말 한 켤레가 윗목에 가지런히 놓여 있고 그 옆에 작은 다기(茶器)들이 조촐하게 자리 잡고 있다. 역시 한 평도 채 안 되는 불당. 말이 불당이지 두세 사람이 앉으면 꽉 차는 작은 방이다. 문 없는 벽장이 불단이고 그곳에 30cm 정도의 아미타여래상이 속세의 이방인을 그윽하게 내려다본다.

기자는 삼배 합장하고 스님이 끓인 노(老)차 잔을 받으며 “왜 이곳에 오셨느냐”고 물었다.

“대중처소에 여럿이 함께 있다 보면 가장 힘든 것이 사람과 사람의 관계지요. 깨닫기 전에는 다 중생인데 왜 문제가 없겠습니까. 이렇게 혼자 지내면 나 스스로를 좀 더 알 수가 있지요.”

―고독하지 않습니까.

“고독하지요, 그러나 사람에 대한 그리움은 아닙니다. 오히려 그 속에서 자유를 느끼지요.”

1987년 용주사에서 출가했으니 산중 생활이 20년이고 그중 선방 생활만 15년을 했다. 스님은 산중에서 존경받는다는 선승(禪僧)이다. 깨달음을 얻었느냐는 질문에 스님의 대답은 너무 솔직하다. “깨달음이 뭔지 나는 모릅니다. 그걸 알았다면 제가 여기 있겠습니까.”

―15년 선방 생활이면 뭔가 잡히는 것이라도 있지 않습니까.

“깜깜하기는 출가 때나 지금이나 똑같습니다.”

화두(話頭)를 청하자 스님은 성철 큰 스님이 살아생전 자주 올렸던 ‘이 뭐꼬’를 내놓았다. ‘이 뭐꼬’는 일종의 자기 계율(戒律)이다. 자신에 대해 회의하고 자신을 속이지 않도록 끊임없이 마음의 거울을 닦고 또 닦는 작업이다.

서대암은 신라시대 자장율사가 오대산의 남대 북대 동대 중대와 함께 지은 암자다. 그래서 산 이름도 오대(五臺)다. 국내에서는 희귀한 너와집 암자로 구도(求道)를 갈망하는 선승들이 선호하는 곳이다. 이곳에 머무는 것도 자격이 필요하다. 상원사 선원에서 승낙이 떨어져야만 한다. 청량 스님도 그 선원에서 1년 수도를 한 뒤에야 서대암에 올 수 있었다.

서대암의 명물이 또 하나 있다. ‘우통수(于筒水)’다. 속리산 삼파수, 충주 달천과 함께 조선시대 3대 명수로 이름을 날린 약수터다. 1980년대 강원 태백의 검룡소가 등장하기 전에는 한강의 발원지로 알려졌던 곳이다.

―언제쯤 하산하시렵니까.

“모르지요. 일단 두 철(동안거, 하안거·1년을 의미)을 생각하고 있습니다.”

―모친이 계신가요.

“승려 생활한다고 돌아다니니 노모께서 하도 걱정을 해서 휴대전화를 하나 샀습니다. 전화가 오는 것은 아니지만 안심은 되시는 모양이에요.”

스님의 시선이 미세하게 흔들린다. 옷깃만 스쳐도 인연이라는 불가에서 부모 자식의 연이야 오죽할까. 사진 찍기를 마다하는 스님에게 겨우 양해를 얻어 합장하는 모습만 담아 왔다. 미끄러지듯 내려온 눈길…다시 속세다.

오대산=윤영찬 기자 yyc11@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[사설]바이든 때 이미 ‘민감국가’ 지정… 그걸 두 달이나 몰랐던 정부](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131218479.1.thumb.jpg)

댓글 0