《우문을 하나 던지겠다.

삼천리강산 최고의 명산은 어디인가.

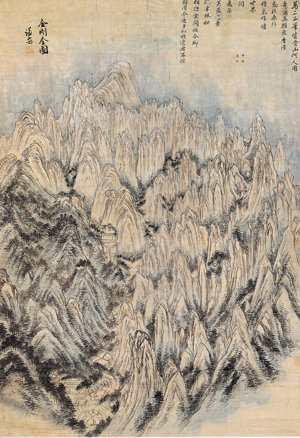

수려하고 신비롭기로는 금강산이요, 높고 영험하기로는 백두산이요, 넓고 깊기로는 지리산이다.

현답은 저마다 뛰어남이 다르기 때문에 비교할 수 없다는 것이다.

그러나 그런 답을 내놓으려면 그 산들을 최소한 한 번씩은 올라 봐야 하지 않겠는가.

불문(佛門)에서 이에 답한 이가 있다.

전국 산사를 구름처럼 떠돈 서산대사이다. 서산대사는 “금강산은 빼어나지만 장엄하지 못하고,지리산은 장엄하지만 빼어나지 못하며,구월산은 빼어나지도 장엄하지도 못하지만 묘향산은 장엄하면서도 빼어나다”며 그가 말년에 주석했던 묘향산을 최고의 산으로 꼽았다.》

평민층에서도 그런 평가를 찾을 수 있다. 판소리 ‘변강쇠전’에서 변강쇠와 옹녀가 어디서 살 것인가를 논하며 “동 금강 석산(石山)이라 나무 없어 살 수 없고, 북 향산(香山·묘향) 찬 곳이라 눈 쌓여 살 수 없고, 서 구월 좋다 하나 적굴(도적 소굴)이라 살 수 있나. 남 지리 토후(土厚)하여 생리(生利)가 좋다 하니 그리로 살러 가세”라는 대목이다.

선비의 평가는 없을까. 1500여 편으로 꼽히는 조선시대 유산기(遊山記) 중 35곳 명산에 대한 55명의 선비들의 유산기의 핵심을 풀어낸 이 책에서 찾을 수 있다.

‘어우야담’의 저자 유몽인은 1611년 쓴 ‘두류산기행록’에서 자신이 약관의 나이부터 삼각산(북한산)에 머물며 아침저녁으로 백운대를 올랐고, 벼슬길에 나선 뒤엔 팔도를 두루 돌아다니며 온갖 명산을 답사했고, 백두산은 물론 요동(랴오둥)에서 북경(베이징)에 이르는 명산을 모두 감상했다고 밝혔다. 그런 그가 으뜸으로 꼽은 산은 지리산. 그는 한때 “우리나라 산은 풍악산으로 집대성된다”고 생각했다가 지리산 천왕봉에 오른 뒤 “그 웅장하고 걸출한 것이 우리나라 모든 산의 으뜸”이라 밝혔다. 심지어 “인간세상의 영리를 마다하고 영영 떠나 돌아오지 않으려 한다면 오직 이 산(지리산)만이 은거할 만한 곳”이라고 적었다.

그런 유몽인이 말년에 광해군과 인조의 정권 교체기에 벼슬을 버리고 은거한 산은 정작 금강산이었다. 생육신으로 유명한 남효온 역시 벼슬길이 끊긴 후 명산대천을 유랑한 것으로 유명한데 그가 꼽은 최고의 산은 금강산이었다. 이는 같은 산유(山遊)라도 서유는 중국의 선진문물을 쫓고, 남유는 산해진미를 쫓고, 북유는 미인을 쫓지만 오직 동유만이 맑은 마음을 쫓는다는 영조 때 문인 이용휴의 생각과 일맥상통한다. 특히 남효온의 맑은 마음에는 훗날 조선시대 금강산의 관광 상품으로 각광 받게 된 발연(鉢淵)에서 물미끄럼타기(워터 봅슬레이)를 날 저물 때까지 탐닉한 동심이 담겨 있다는 점에서 더욱 인간적이다.

백두산을 ‘조선의 곤륜산’으로 꼽은 민족주의적 과학자 서명응, 황진이와 하룻밤 만리장성을 쌓진 못했어도 한라산 정상에 오른 최초의 기록을 남긴 쾌남아 임제, 유배 길에 북한산을 빼닮은 산을 발견하고 두보의 시구에서 따온 ‘첨화령’이란 낭만적 이름을 붙인 시인 김만중, 집안에 산수화를 걸어놓고 거문고로 물소리 바람소리를 대신했던 예인 강세황….

하지만 지리산을 17차례나 올랐다는 남명 조식이 남긴 문구만큼 등산객의 눈길을 잡는 구절이 또 있을까.

“위로 올라가는 것도 그 사람이고 아래로 떨어지는 것도 그 사람이니, 다만 발 한 번 내딛는 데 달린 일이다.”

조선시대 유산기 250편을 뽑아 다양한 시각물과 함께 인터넷에 구축한 스토리뱅크 ‘조선시대 유산기(yusan.culturecontent.com)’를 참조하면 좀 더 입체적 감상이 가능하다.

권재현 기자 confetti@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[레포츠]낚시](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0