《사촌 누이의 방에는 총천연색 그림동화 전집이 있었다. 아이는 누이의 책을 보고 싶어 미칠 지경이었지만, 누이는 꼬마가 책을 훼손할지도 모른다며 절대 보여 주지 않았다. 마르케스에게 그것은 작가로서 처음 겪은 고통이었다.

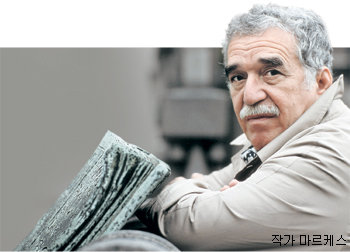

책을 찢으면서 놀 나이에 글에 대한 욕망을, 그 욕망을 이루지 못한 좌절감을 느끼다니! 가브리엘 가르시아 마르케스(80).

지난 세기 최고의 걸작으로 꼽히는 ‘백년 동안의 고독’의 작가이며, 문학과 기사가 같은 어머니의 자식이라고 굳게 믿은 저널리스트. 사는 것과 쓰는 것이 동의어였던 이 거장은 1999년 림프관암이라는 위기를 겪는다.

마르케스에게 닥친 병은 그러나 지나온 삶을 기록해야겠다는 결심을 불어넣었고, 그가 쏟아낸 숱한 명작 위에다 뛰어난 자서전 ‘이야기하기 위해 살다’를 얹어주었다.

작가는 상상이 아니라 기억으로 글을 쓴다고 프루스트는 말한다. 마르케스의 기록은 프루스트 명제의 한 증거다.

마르케스가 창안한 ‘마술적 리얼리즘’이라는, 앞뒤 맞지 않아 보이는 독특한 문학 형식은 마르케스가 온 힘을 다해 산 인생 전체에 빚진 것이었음을 이 글은 보여 준다.》

소설이란,

쓰는 사람 마음대로 되는 것이 아니라

소설이 원하는 방식으로 흘러간다. (마르케스가 첫 소설을 쓰던 당시를 회고하면서)

○ 콜레라 시대의 기억

“아버지와 어머니는 사랑에 관한 행복한 기억을 지닌 뛰어난 이야기꾼이었으나, 두 사람이 자신들의 사랑 이야기에 열광해 버렸기 때문에, 쉰이 넘어 ‘콜레라 시대의 사랑’에 그 이야기를 써야겠다고 결정했을 때 나는 삶과 시 사이의 경계를 구분할 수 없었다.”

남녀는 몰래 연애편지를 주고받고 수화로 대화를 나눈다. 마르케스의 외조부모는 가난한 전신기사 출신인 남자로부터 딸을 멀리 떼놓으려고 하지만 콜레라처럼 뜨거운 사랑은 멈출 수 없다. 현란한 말솜씨로 덧입히지 않고 비교적 담담하게 묘사하지만 마르케스 부모의 러브스토리는 극적인 소설만큼이나 흥미진진하다.

아기 때 똥을 싸고 불편해서가 아니라 바지가 더러워질까 걱정해서 울었다는 예민한 감성, 어린 마르케스가 듣지 못하도록 어른들이 일부러 암호를 섞어가면서 나눈 대화에서 창작의 영감을 얻었다는 고백…. ‘작가는 운명이었다’며 유년 시절의 경험에 집요한(어쩌면 다소 과장된 듯한) 의미를 부여하는 마르케스의 모습도 흥미롭다.

이 자서전은 마치 소설 같다. 작가의 뛰어난 문장력과 삶을 재구성하는 능력이 돋보인다. 청년 마르케스가 어머니와 함께, 유년기를 보낸 아라카타카의 집을 팔러가는 장면에서 시작해 열한 남매의 장남으로 자라나 부모님의 뜻에 따라 법대에 들어갔지만 운명이었던 작가의 길에 들어서기까지의 과정이 회고 형식으로 풀려나온다. 사랑뿐 아니라 고국 콜롬비아의 역사 전체가 콜레라같이 뜨거웠던 시대의 기억을 생생한 육성으로 들을 수 있는 게 무엇보다 귀하다.

○ 백년 동안의 투쟁

마르케스의 ‘백년 동안의 고독’은 상상 속 마을 마콘도를 세운 호세 아르카디오 부엔디아 집안의 부침과 쇠락의 과정을 그린 소설이다. 이 작품은 콜롬비아의 역사와 그대로 겹친다. 마르케스는 정치적 분열과 폭력사태에 시달리는 콜롬비아에서 택할 수 있는 것은 문학밖에 없었다고 고백한다.

“사물 하나하나를 바라보기만 하는데도 죽지 않기 위해서는 글을 써야 한다는 거부할 수 없는 조바심이 일었다.”

스스로 목도한 콜롬비아의 혼란상을 마르케스는 상세하게, 냉정한 어조로 묘사한다. 대통령 후보로 지목된 자유당의 급진적 지도자 호르헤 가이탄이 암살당하고, 전국이 폭력 시위로 들끓던 시기였다. 이 혼란은 그가 대학 공부를 접고 소설을 쓰면서 저널 활동에 나설 수밖에 없었던 동기를 주기도 했다.

1955년 카르타헤나로 향하던 해군 구축함이 침몰해 승객 8명이 실종됐다. 이 사건을 파헤치면서 정부를 비판하는 기사를 썼던 마르케스는, 신변을 우려한 신문사의 배려로 유럽 특파원으로 발령받는다. 그는 이때의 체험을 기사뿐만 아니라 ‘표류자 이야기’라는 소설로도 쓴다. 현실을 고발하고 비판하는 목소리로서 문학과 기사를 달리 보지 않았던 작가의 신념을 엿볼 수 있는 부분이다.

“소설을 쓸 것인가 죽을 것인가. 내 마음은 릴케가 말했듯이, ‘글을 쓰지 않고도 살 수 있을 거라 믿는다면, 글을 쓰지 마라’라고 종용하고 있었다”고 털어놓는 것처럼, 그에게 소설을 쓴다는 것은 죽지 않기 위한 투쟁의 행위였다.

실제 이야기인 만큼 ‘마술적 리얼리즘’ 중 ‘마술’은 거의 없고 ‘리얼리즘’이 대부분이어서 때로 지루한 부분도 있다. 그러나 공들여 읽을 만한 ‘포스’가 느껴지는, 깊이 있는 책이라는 데 이견을 달 독자는 별로 없을 것이다.

700페이지에 이르는 방대한 분량이지만 자서전은 1955년에서 일단 끝난다. 작가는 2부를 계획하고 있다고 한다. 20세기 후반기의 혼돈도, 사랑했던 많은 여성도(이 책에선 여성과의 사랑 얘기가 많지 않다) 2부를 기대해야겠다. 원제 ‘Vivir Para Contarla’(2002년).

김지영 기자 kimjy@donga.com

스타일 >

-

이은화의 미술시간

구독

-

사설

구독 785

-

정미경의 이런영어 저런미국

구독 458

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[스타일]'비대칭형' 헤어컷…중성미가 찰랑 찰랑](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2002/01/17/6845660.1.jpg)

댓글 0