○ ‘완전사회’ ‘1984’등 미래의 문제 치밀하게 폭로

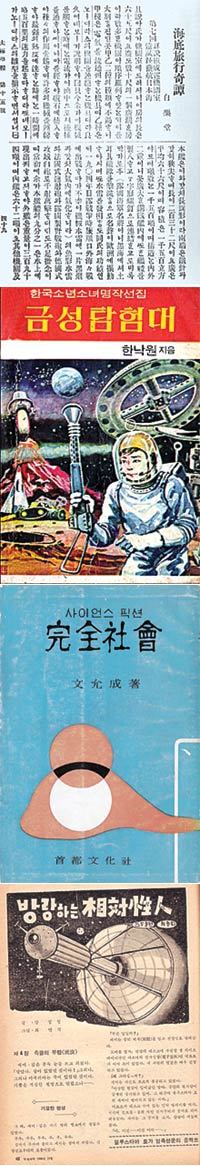

박 씨가 뽑은 지난 100년간 영향력이 가장 컸던 대표작은 소설가 복거일 씨가 쓴 ‘비명을 찾아서’. 제2차 세계대전에서 승리한 일본이 계속해서 한반도를 지배하는 상황을 그린 이 작품은 1987년 발표될 당시 큰 반향을 일으켰다. “SF는 단순히 공상을 넘어 미래사회가 맞닥뜨릴 문제까지 담아낼 수 있어요. 문윤성 씨가 1965년 발표한 ‘완전사회’의 경우 냉동보관된 남자주인공이 100년 뒤 여성만 살아남은 시대에 깨어나 겪는 일화를 통해 ‘단성’ 사회의 문제점을 흥미롭게 짚어내고 있죠.”

조지 오웰의 ‘1984’나 올더스 헉슬리의 ‘멋진 신세계’는 미래사회가 직면할 문제를 치밀하게 드러낸 SF라고 할 수 있다.

그러나 1980년대까지만 해도 국내 SF문학은 설 자리를 찾지 못하고 있었다. 몇몇 마니아들의 ‘돌려보기’ 수준에 머물던 SF가 본격적인 힘을 발휘하기 시작한 것은 1990년대 초 PC통신이 등장하면서부터.

정통 SF와 판타지를 표방하는 잡지를 만들어 보자는 발상도 이런 배경에서 나왔다.

“멀티미디어 시대에도 활자매체가 가진 상상력의 힘은 여전히 큽니다. TV를 보는 것보다 더 넓은 상상의 나래를 펼칠 수 있어요. SF를 비롯한 이들 상상문학들이 힘을 가지려면 정기간행물을 통해야 한다고 생각했죠.”

잡지 발행을 맡은 페이퍼하우스 최내현 대표도 평소 이런 점에 공감하고 있기는 마찬가지였다. 지난해 한 지인의 소개로 만난 두 사람은 얼마 뒤 잡지 창간을 결심했다고 한다.

○ 스릴러-무협 등 다른 장르와 활발하게 융합

새로 만드는 월간지는 SF뿐 아니라 판타지, 스릴러, 범죄, 만화, 일러스트 등 두뇌에서 벌어지는 갖가지 상상을 표현하는 모든 장르를 아우를 예정이다.

“최근 사회나 기술의 각 분야가 융합하듯 SF도 호러, 스릴러, 무협 등 다른 장르와 융합하는 추세입니다. SF의 지평이 점점 넓어지고 있는 셈이죠.”

그렇다면 판타스틱이 꿈꾸는 21세기 SF의 역할은 뭘까. 박 씨는 미래학으로서의 위상 전환을 꿈꾼다. “학교에서 과거는 배우면서 왜 미래는 가르치지 않는지 모르겠습니다. 20세기를 기점으로 기술의 발전 속도가 인간의 세대교체 속도를 뛰어넘게 됐어요. 비행기가 없던 1900년 태어난 사람이 1960, 1970년대의 달 탐사를 경험했다는 사실만 봐도 알 수 있죠. SF의 풍부한 상상력이 과학기술도 예상하지 못하는 미래를 내다보는 창이 될 겁니다.”

박근태 동아사이언스 기자 kunta@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0