일제강점기 사할린 지역에 노동자로 끌려갔다가 돌아오지 못한 한국인은 2만5000여 명.

이들 중 생존자와 한국에 남은 가족들 중 ‘일제강점하 강제동원피해 진상규명위(진상규명위)’에 강제 징용 피해 신청을 한 사람은 총 7000여 명이다.

하지만 국내에 남아 있는 서류가 없어 진상규명위는 피해자 판정 작업에 어려움을 겪어 왔다.

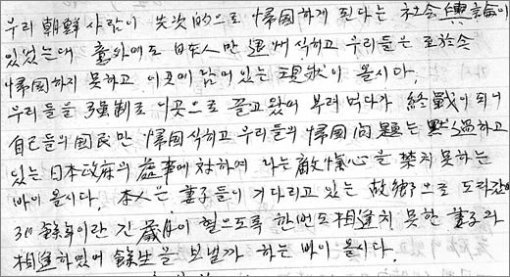

그러나 최근 사할린 강제 징용자들의 피해를 입증할 수 있는 편지들이 발견돼 주목을 끌고 있다.

국회에 계류 중인 ‘일제강점하 국외강제동원 희생자 지원법안’이 통과되면 사망자 유족들은 2000만 원 정도의 피해 보상을 받을 수 있다.

∇사할린 징용자 이름 대거 파악=진상규명위는 최근 사할린에 노동자로 끌려갔던 한국인들이 한국의 가족에게 보낸 1400여 통의 편지를 확보했다.

이 편지들은 태평양전쟁 뒤 한국으로 귀국하지 못하고 현지에 남게 된 한국인들이 1950년대 후반부터 1980년대 중반까지 쓴 것들이다.

편지에는 일제강점기 당시 사할린의 상황이 자세히 설명돼 있다. 또 편지를 보내는 사람이 인근에 거주하는 다른 한국인들의 이름, 고향, 나이, 징용 시기, 현재 거주지를 기록한 명단도 여러 개 발견됐다.

진상규명위 조사1과 방일권 전문위원은 “편지에 나온 이름과 내용을 토대로 많은 사람이 사할린 강제징용 피해자 판정을 받을 수 있을 것으로 보인다”고 말했다.

∇세 명의 ‘비공식 우체국’=1400여 통의 편지는 3명의 노력이 없었다면 국내로 들어올 수 없었다. 이 편지들은 당시 한국과 옛 소련이 외교 관계를 맺지 않은 상태라 일본을 거쳐 한국으로 들어왔다.

이희팔(84·도쿄 거주) 씨와 사망한 박노학, 심계섭 씨 등 1943년 사할린에 노동자로 갔지만 일본인과 결혼해 전후 일본으로 갈 수 있었던 세 사람을 통해서 한국의 가족들에게 전달된 것.

사할린에 남겨진 징용자가 일본에 있는 세 사람에게 편지를 보내면 이들이 다시 한국의 가족을 찾아 편지를 보내 주는 방식으로 1958년부터 1980년대 중반까지 이들의 편지가 사할린과 한국을 오갔다. 1960년대 후반까지는 매달 200∼300통, 1970년대와 1980년대에는 매달 수십 통의 편지가 사할린에서 왔다.

이 씨 등 세 명은 일본에서 낮에는 일을 하고 밤에는 사할린에서 편지를 보낸 사람들의 인적 사항을 정리하며 한국의 가족을 찾았다.

세 명 중 유일한 생존자인 이 씨는 최근 대한적십자사 모국방문사업단의 초청으로 한국을 방문해 “사할린을 떠날 때 ‘제발 우리 가족들에게 소식을 전해 달라’던 동료들의 간절한 눈빛을 잊지 못해 30여 년간 사할린과 한국을 잇는 ‘비공식 우체국’ 역할을 했다”고 말했다.

이 씨는 “당시 주일대사관을 수차례 방문해 도움을 청했지만 우표 값으로 쓰라며 가끔씩 수십 달러를 주는 게 전부였다”고 섭섭함을 털어놨다.

이세형 기자 turtle@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0