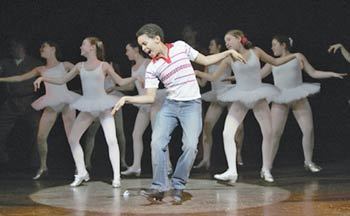

그런데 출장에서 돌아온 후배가 농담 삼아 던진 첫 소감은 “입양아 빌리를 보고 왔다”였다. 원작 영화로 우리에게 친숙한 빌리 엘리엇의 모습은 금발에 푸른 눈의 소년이지만, 무대 위의 빌리는 흑인 소년이었고 아버지와 형 등 빌리의 가족은 모두 백인 배우가 맡았던 거다.

그 흑인 소년은 올 2월 빌리로 데뷔한 레이턴 윌리엄스(11). 캐스팅 단계부터 최초의 ‘흑인 빌리’로 화제를 모았다. 초연 때 빌리 역을 맡았던 세 명은 모두 백인 소년이었지만 지난해 홍콩 태생인 ‘중국인 빌리’ 매튜 쿤(12)이 윌리엄스보다 먼저 유색인종으로는 처음으로 빌리 대열에 합류했다. 극 중 빌리가 성역할에 대한 고정관념과 싸웠다면, 뮤지컬 ‘빌리 엘리엇’은 피부색의 장벽에 도전장을 낸 셈이다.

사실 배우의 피부색깔을 따지지 않는 이른바 ‘색맹 캐스팅(Color-Blind Casting)’은 그리 쉽지 않은 문제다. 1999년 디즈니 뮤지컬 ‘미녀와 야수’의 영국 웨스트엔드 공연에서 미셸 게일이라는 흑인 여배우가 미녀 ‘벨’ 역을 맡았을 때 “왜 흑인이 미녀를 맡느냐”는 항의가 빗발치기도 했다.

전통적으로 ‘백인문화’로 여겨져 온 클래식 발레도 마찬가지다. 특히 공연을 앞두고는 무용수들이 여름 휴가철에 선탠도 맘대로 못한다는 ‘백조의 호수’나 창백하고 가냘픈 윌리들의 춤으로 유명한 ‘지젤’ 등 이른바 흰색 이미지가 강한 ‘발레 블랑(Ballet Blanc·하얀 발레)’에서 흑인 발레리나를 보기는 쉽지 않다.

과거 흑인 발레리나는 종종 “흰 튀튀(발레복)를 입은 수십 명이 늘어서 있는 백조 군무에 흑인 발레리나가 끼면 통일성에 지장이 있다”는 이유로 노골적으로 배제되기도 했다. 1940, 1950년대에 활동했던 미국 최초의 흑인 프리마 발레리나 재닛 콜린스는 오디션을 할 때마다 “코르 드 발레(군무)를 하려면 얼굴에 흰 칠을 하라”고 요구받는 수모를 겪기도 했다.

피부색의 장벽은 이젠 많이 무너지는 추세다. 휴스턴 발레단의 수석 무용수였던 로렌 앤더슨처럼 ‘검은 백조’와 ‘검은 지젤’도 등장했고 아메리칸 발레시어터(ABT)의 경우 ‘백조의 호수’를 할 때 백조의 군무 맨 앞에 흑인 무용수가 서는 일도 흔해졌다.

피부색의 문제는 이제 먼 나라 얘기만은 아니다. 지난달 유니버설 발레단이 초연한 창작 발레 ‘춘향’에서는 ‘금발에 푸른 눈을 한’ 이도령이 등장해 호평을 받았다. 최근 이 발레단에는 동남아시아 출신의 발레리나도 한 명 입단했다. ‘동남아인 춘향’이 등장할 날도 머지 않았다.

강수진 기자 sjkang@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[탐정마방진]스팸메일 살인사건③](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0