운문사.

경북 청도군의 호거산 자락. 사방을 둘러봐도 비상구는 도회지로 나가는 한 줄기 굽이굽이 외길뿐이다.

첩첩 산 위로 하늘만이 시원하게 뚫렸다.

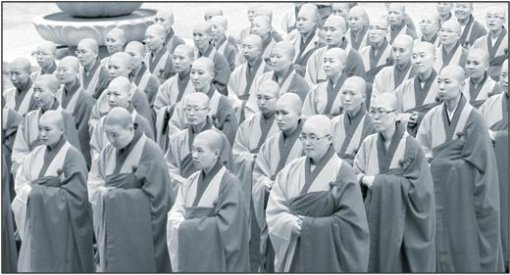

어머니 품 같은 아늑한 대지 위에 옹기종기 둘러선 도량. ‘하루 일하지 않으면 하루 먹지 않는다’는 백장 청규. 구도(求道)의 초입에 들어선 비구니 280여 명의 독경 소리가 강원에 낭랑한데 울력을 가시는지, 마실을 가시는지 휘적휘적 스님의 발걸음이 바쁘다. 흰 고무신에 풀 먹인 장삼자락 속 파고드는 운문 계곡의 휘어 도는 바람이 허허롭다.

여름이다. 삶 자체가 만행이건만 우리는 또 떠날 곳을 찾는다. 산으로 들로, 바다로….

하지만 휴가를 다녀와도 뭔가 허전함은 남는다.

나는 어디로 가는가. 우리는 무얼 위해 사는가.

나는 내 마음의 주인인가.

떠나자. 그 대신 눈과 발이 아니라 나를 오롯이 대면하기 위한 마음여행을 떠나자. 태고 적부터 존재해 온 본래면목(本來面目)을 찾아서….

내 거처가 승(僧)이면 어떻고 속(俗)이면 어떠랴.

갈증은 갈증 물은 물

둥그렇게 둘러앉은 색색의 플라스틱 표주박이 물속에 비친 제 그림자와 묵언의 얘기를 나눈다.

“너는 누구냐. 똥 친 막대기냐. 뜰 앞의 잣나무냐.”

물그림자의 대답이 들리는 듯하다.

“나는 너다. 이놈아.”

끝없는 마음공부

손님들의 절밥 성찬이 끝나고, 음식 뒷바라지에 허기진 스님들은 줄지어 식당에 섰다. 발우공양 소찬에 식탐을 억눌러 온 스님들. 시선이 새색시처럼 소담스러운 소반 위 메밀국수말이에 꽂혔다.

맨 앞줄 앳된 얼굴의 스님, 허겁지겁 두 말이를 걷어올려 접시에 담았다. 죽비 든 찰중 스님 호령 한마디. “한 개씩만.”

얼굴 붉힌 스님, 슬그머니 한 말이를 내려놓고….

비구니 사관학교인 강원(講院)에서의 고달픈 하루 일과. 새벽 공양부터 하루 4∼5시간의 울력까지….

마음은 진리를 찾아 허공을 헤매는데, 몸은 천 근 만 근. 육조 혜능선사는 불목하니라도 깨달음을 얻었건만, 스님들의 마음공부는 끝이 보이지 않는다.

확철대오(廓徹大悟) 견성돈오(見性頓悟)의 그날은 언제일는지.

합장하는 고무신

코흘리개 아이들의 주전부리가 되고자 그 몸 던져 엿 한 가락으로 승화했던 헌신의 기억….

구중심처(九重深處) 주인 마음 아는지 모르는지, 고무신도 목탁소리 맞춰 두 손 모아 기원합니다. “주인님, 성불하세요. 주인님, 성불하세요.”

청도=글·사진 윤영찬 기자 yyc11@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0