아이들은 자기들이 가는 병원을 소아과라고 부른다는 걸 알기도 전에, 치과가 뭐 하는 데인지를 알아버린다. 무섭게 생긴 도구에 무시무시한 드릴 소리만으로도 공포 분위기가 조성되는 곳. 아주 조금 따끔한데도 왱왱 돌아가는 소리 때문에 세 배쯤 아프게 느껴지기도, 하나도 안 아프다는 의사 선생님 얘기를 믿었는데 실제론 전혀 아니어서 배신감 때문에 더 아프게 느껴지기도 한 곳.

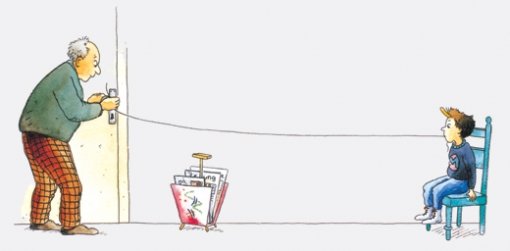

마르틴에게 그날이 왔다. 치과에 가야 하는 날! 여섯 번째 생일 다음 날 이가 흔들리기 시작한 것이다. 젖니야 대개 자연스럽게 빠지는 법. 그런데 간단치 않다. 딱딱한 빵을 세게 물어봤는데 그대로, 문고리에 실을 묶어놓고 잡아당겨 봤는데도 그대로, 말 꼬리에 이를 묶어놓아도 그대로. 평소엔 엄마 말 잘 듣는 마르틴이었지만, “치아에 문제가 생긴 사람은 치과에 가야 해. 마구간으로 가는 게 아니고”라는 말은 정말 따르고 싶지 않다.

다 커서도 ‘치과는 무서운 곳’이라는 인상이 사그라지지 않으니, 아이뿐 아니라 책 읽어주는 엄마도, 어떻게든 치과 안 가고 해결해보려고 애쓰는 마르틴이 잘 이해될 것이다.

그 마르틴이 치과행을 결정하는 장면은 눈여겨볼 만하다. 어른들이 다그치는 것도 아니고, 앓다가 울며 겨자 먹기로 가는 것도 아니다. 마르틴을 치과로 이끄는 건 친구들이다. 막스는 무시무시하게 펜치로 뽑아보자고 하고, 미리암은 “난 아무렇지도 않았는데”라며 으스댄다. 펜치보다야 치과가 낫다는 생각에, 거들먹거리는 친구한테 발끈해서 마르틴은 “엄마, 나 내일 치과 갈래요!”라고 외친다. 아이들에게 힘센 동기를 부여하는 건 누구보다 또래다. 섬세하고 다정하게 묘사된, ‘생각보다 아프지 않은’ 치과 치료 장면에선 아이들의 두려움도 좀 덜어질 듯하다.

‘독일청소년문학상’을 수상한 빌리 페르만의 유쾌한 치과 이야기. 이웃집 할머니의 햄스터를 맡아 키우는 펠릭스와 프란치스카의 좌충우돌 체험기를 다룬 ‘사라진 햄스터 레오’도 함께 실려 있다.

김지영 기자 kimjy@donga.com

드라마 e장소 : 술집 >

-

이준식의 한시 한 수

구독

-

정성갑의 공간의 재발견

구독

-

기고

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[드라마 e장소/술집]'부담없는 가격, 그러나 안주는 푸짐'](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

댓글 0