신범순(51·국문학·사진) 서울대 교수가 ‘이상의 무한정원 삼차각나비’(현암사)를 펴냈다. 그는 10년 넘게 이상 연구에 매달려 왔다. 일제강점기 전매청 건물을 짓는 등 안온한 삶을 사는 듯 보였던 건축가, 그러나 “내 눈엔 온 세상이 노랗게 보인다”며 온통 누런색으로 칠한 ‘자상(自像)’ 그림을 조선미술전람회에 출품한 화가, ‘식스나인’이라는 이름을 단 카페를 서울 종로구 한복판에 개업하려 할 만큼 대담하고 유머러스했던 예술가…. 그런 이상에 대해 신 교수는 “세계에 내세울 수 있는 유일한 사람”이라고 말한다. 이상이 낯선 시에 담은 것은 전위적인 문학성이 아니라 새로운 문명에 대한 아이디어였다는 게 신 교수의 주장이다.

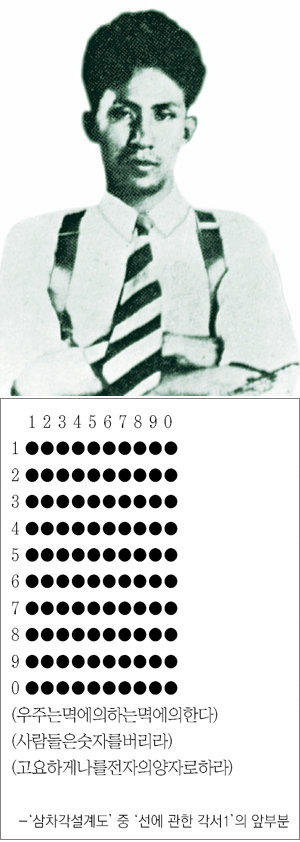

“창조주의 첫 번째 질료는 수(數)였습니다. 이상은 그것을 간파했지요. 숫자와 기호로 만든 시에는 세계가 창조됐을 때와 가장 가까운 상태를 꿈꾸는 그의 이상(理想)이 담겨 있습니다.”

에덴동산의 낙원 이미지에서 따온 ‘무한정원’은 자연과 문명이 일치하는 이상적인 공간이다. 신 교수는 시 ‘삼차각설계도’에 ‘무한정원’의 비밀이 숨겨져 있다고 말했다. 이성과 야생이 서로를 파괴하지 않고 멱을 통해 풍요로워지는 세상을 상징한다는 것이다.

신 교수는 문헌 연구에 그치지 않고 이상의 이상(理想)을 실제로 증명하려는 작업을 하고 있다. 그는 ‘삼차각설계도’를 바탕으로 만다라 그림을 그리고 그 위에 물질을 놓아 변화 과정을 살펴보고 있다. “상생의 철학이 담긴 ‘삼차각설계도’ 위에 올려놓은 물질은 새로운 에너지를 얻을 것”이라는 게 그의 관측이다. “우유를 (만다라 그림 위에) 두었더니 시간이 지나면서 부패하는 게 아니라 발효물질처럼 변하더라”면서 전문 연구소에 우유의 감정을 의뢰했다고 전했다.

이상 탄생 100주년을 3년 앞두고 신 교수는 이상을 널리 알리는 데 앞장서고 있다. 이상의 사상을 가르치기 위한 이상학교를 세우고, 이상학회를 발족하는 일을 추진 중이다.

“이상은 문학의 영역에만 갇혀 있는 게 아닙니다. 수학자였고 기하학자였으며 물리학자였고 철학자이기도 했습니다. 그리고 그 모든 분야를 아우르면서 기계문명을 어떻게 넘어설 것인가를 고민했습니다. 그는 단선적 인간이 아니라 ‘부채꼴 인간’이었던 셈이지요. 이상의 고민과 모색은 문명의 해악이 여전한 21세기에도 유효합니다.”

김지영 기자 kimjy@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0