그는 “그동안 일제강점기 언론탄압 자료가 부분적으로만 발굴 연구되고, 여러 곳에 흩어져 있어 효과적인 연구가 힘들었다”며 “이번 책에선 조선총독부의 극비자료의 개요와 성격을 자세히 소개해 자료 오독을 막을 수 있을 것”이라고 말했다.

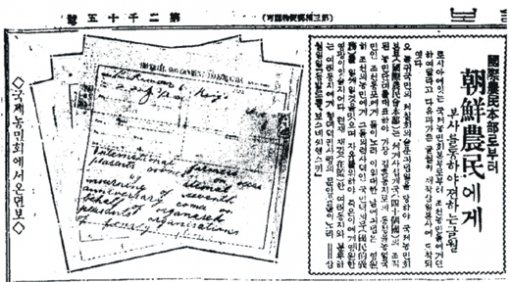

그가 이번 책에서 특히 주목한 것은 총독부 경무국 도서과에서 발간한 총 123권의 ‘조선출판경찰월보’. 1928년 9월부터 1938년 12월까지 매달 검열당국의 손을 거쳐 삭제 압수된 신문 기사와 출판물, 항일운동 단체들의 팸플릿과 전단 등이 상세하게 게재돼 있다.

그는 “국내뿐만 아니라 만주 지역에서 한국어로 발간된 ‘민성보’나 ‘만선일보’ 등의 압수기사도 있고 외국 언론의 논조와 사상을 정리한 대목이 있어 국내외 언론 상황을 비교할 수 있다”며 “특히 음반 영화의 압수 현황은 대중 문화사 연구에도 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

그는 이 자료가 국립도서관과 국사편찬위원회에 분산돼 있다는 사실은 3년 전 알려져 있었지만 본격 연구한 논문은 한 편도 없었기 때문에 새로운 사실들이 다수 발견될 것으로 희망했다.

그는 ‘조선출판경찰월보’를 비롯한 다양한 극비 자료를 영인본(影印本)으로 묶어 이달 말 펴낼 예정이다. 500∼600쪽 책 21권 분량의 방대한 분량이다. 그는 ‘영인 교수’라고 불릴 정도로 언론사 자료 발굴에 앞장서 왔다.

정 명예교수는 “하나의 문건에만 의존해 사안을 잘못 파악하거나 편협된 시각으로 인한 역사 해석의 오류를 막을 수 있다는 점에서 자료 발굴 작업은 중요하다”고 강조했다.

그는 자료 오독의 대표적 사례로 KBS가 2003년 ‘한국사회를 말한다’는 프로그램에서 ‘언문신문통제안’을 근거로 동아일보와 조선일보가 강제폐간된 것이 아니라 합의 폐간했다고 주장한 것을 들었다.

그는 “당시 KBS가 일제가 두 신문을 폐간하면서 윤전기 대금 등을 줬다는 것을 주요 근거로 합의 폐간을 주장했지만 문건 앞머리에 폐간의 목적으로 ‘반일 민족의식이 일어나지 못하도록 해야 한다’고 하는 등 강제 폐간임을 보여 주는 증거가 적지 않다”고 밝혔다.

정 교수는 총독부의 자료를 연구할 때 주의할 점도 지적했다. 총독부 극비 문건을 만든 경무국 도서과는 신문 등의 잘못을 크게 부각하면서 탄압의 근거를 만든 다음 자신들이 이들을 잘 다스려서 신문 내용이 일제에 협력하게 됐다고 하는 시각을 갖고 있었다는 것. 그는 “극단적 시각을 가진 자료 속에서 당시 상황에 대한 진실을 밝혀내는 것이 역사가의 임무”라고 말했다.

그는 또 언론의 과거사를 조사하는 관 주도의 위원회가 한정된 자료를 근거로 섣부른 재단을 하기 전에 기초 자료의 발굴과 보급 작업부터 역점을 둬야할 것이라고 당부했다.

서정보 기자 suhchoi@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0