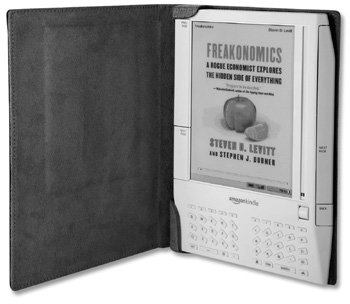

미국 인터넷서점 ‘아마존닷컴’이 지난달 19일 출시한 전자책 단말기 킨들이 화제를 낳고 있다. 대당 399달러인데도 1차 판매 분량이 이틀 만에 동이 난 데다 2차 선주문도 밀려들기 때문. 종이책을 읽는 듯한 뛰어난 해상도와 무선인터넷 내장 등 여러 장점으로 인해 출시 전부터 ‘제2의 아이팟’ 열풍이 예상됐다.

해외에서 불어온 전자책 바람은 국내에도 큰 영향을 끼칠 것으로 전망된다. 이미 일부 단말기업체가 적극적 행보를 보이고 있다. 반면 전자책의 대중화에 의구심을 갖는 시각도 여전하다. 한국의 전자책 시장은 몇 시를 가리키고 있는지 살펴봤다.

○전자책을 서점에서 사본다

발 빠른 행보를 보이는 쪽은 단말기업체와 서점가. 최근 교보문고와 전자책 관련업체 ‘네오럭스’ ‘유니닥스’가 ‘전자책 단말기 사업을 위한 업무협약서’를 체결했다. 네오럭스는 7월 국내에 전자책 단말기 ‘누트’를 선보인 곳이다. 유니닥스는 PDF 솔루션 전문 업체다.

교보문고는 현재 운영 중인 디지털콘텐츠 전문 사이트 ‘제노마드’를 중심으로 전자책 사업을 강화할 계획이다. 전자책 콘텐츠가 포함된 전용 단말기를 교보문고 매장에서 판매하는 방안도 검토 중이다.

정부나 출판사 쪽의 움직임도 감지된다. 교육인적자원부는 올해 디지털교과서의 상용화를 위한 본격 개발을 선언했다. 최근 인문사회과학 출판사 30여 곳이 모여 전자책 회사 ‘디지털 전문도서’를 설립하기도 했다.

국내 전자책 시장의 꾸준한 성장도 이들의 기대에 힘을 실어 준다. 한국소프트웨어진흥원에 따르면 2003년 306억 원에서 지난해에는 825억 원으로 성장했다. 한국콘텐츠산업연합회가 실시한 설문조사에서도 전자책 시장에 대해 ‘향후 지속적으로 성장’(66%) 등 긍정적 전망이 많았다.

전자책 시장이 장밋빛인 것만은 아니다. 한국전자책산업협회의 차은숙 사무국장은 “2005년 이후 성장세가 둔화되고 있다”며 “전자책 시장이 일반 독자가 아니라 정부나 기관 사이에서 이뤄지는 이른바 기업 간 거래(B2B)에 몰려 있는 것도 약점”이라고 말했다. 정부나 도서관 등에서 추진하는 전자책 사업이 포화 상태에 이르렀다는 지적이다.

이와 관련해 제도적 장치를 요구하는 목소리가 높았다. 특히 정부가 추진 중인 ‘인터넷 납본제’에 대한 불만이 높다. 대한출판문화협회의 강희일 부회장은 “출판사에서 전자책을 납부 받아 국공립 도서관 인터넷을 통해 독자들에게 무상 공급한다는 정책은 출판물의 저작권을 무시한 처사”라고 지적했다.

○중국은 2018년 전자책 보편화 선언… 한국은?

독서단말기보다 휴대전화에서 전자책 성공의 가능성을 찾아야 한다는 주장도 있다. 일본이 대표적인 사례. ‘일본 전자서적 비즈니스 조사보고서’에 따르면 2006년 전체 출판시장 규모는 전년보다 2%가량 감소했으나 전자책 시장은 2배 넘게 성장했다. 내용을 보면 PC 기반(70억 엔)보다 휴대전화(112억 엔)를 이용한 전자책 비중이 훨씬 높다.

일본 전자출판사 ‘보이저저팬’의 하기노 마사아키 대표는 “올해 상반기 문예작품 베스트10 가운데 휴대전화 소설이 5편”이라며 “휴대전화 보급률이 높고 활용 범위가 넓어 전체 국민의 휴대전화 전자책 인지도가 75% 수준으로 올랐다”고 말했다.

이에 비해 중국은 정부 주도의 강력한 정책 추진이 특징이다. ‘국가 11차 5개년 계획’에도 디지털 출판기술의 발전을 주요 과제로 꼽았다. 지난해 ‘중국출판업발전보고’에 따르면 “2010년까지 모든 출판사가 정기적으로 전자책을 출판하고 2018년에는 중국 어디서든 전자책을 살 수 있도록 만든다”는 청사진을 내놓았다.

한기호 한국출판마케팅연구소장은 “종이책과 전자책은 대립이 아닌 상호보완적 관계”라며 “시장 지향적 관점에서 정부 및 업종, 업체 간 협력 틀을 마련하는 것이 관건”이라고 말했다.

정양환 기자 ray@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0