진보 성향의 학자들이 대통령 선거 패인(敗因) 분석에 골몰하더니 최근 들어 ‘진보 재건’을 위한 방안으로 제3의 길을 적극 내세우기 시작했다. 제3의 길에 대한 정치권의 관심이 커지면서 제3의 길의 한국적인 적용이 가능한지를 놓고 다양한 토론이 벌어지고 있다. 사회학자들이 주축이 된 ‘진보와 개혁을 위한 의제27’이 지난달 말 제3의 길을 화두로 토론회를 연 것도 이 같은 맥락에서다. 사회학계는 이에 그치지 않고 올 한 해 한국적인 제3의 길 모색을 위해 다양한 논의를 벌여 나갈 계획이다.》

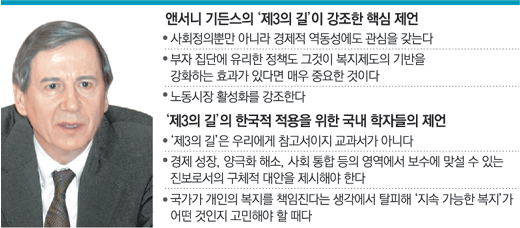

제3의 길은 영국의 사회학자 앤서니 기든스가 1998년 ‘좌우 구분을 뛰어넘는 대안’으로 제시한 새로운 이론. 당시 유럽뿐 아니라 국내에서도 정치사회학계의 큰 관심을 끌었다. 이 이론이 10년이 지난 이 시점에서 왜 다시 논의의 대상이 되는 것인가, 과연 한국적인 제3의 길은 가능한 것인가.

○ ‘제3의 길’이란

제3의 길은 제2차 세계대전 이후 서유럽에서 복지국가 달성을 목표로 삼은 ‘제1의 길’과 시장 자유 극대화, 국가 간섭 최소화 등 1980년대 영국의 대처리즘으로 대표되는 ‘제2의 길’을 넘어서고자 한 이론이었다. 제1의 길에 대해선 시장의 효율성을 강조하고, 제2의 길에 대해선 사회적 평등을 부각시키는 것.

기든스의 제3의 길은 토니 블레어 전 영국 총리의 ‘신(新)노동당’, 게르하르트 슈뢰더 전 독일 총리의 ‘신중도’ 노선의 근간이 됐다. 이를 바탕으로 블레어 정부는 ‘일자리가 곧 복지’라는 정책을 추진했고, 슈뢰더 정부도 복지를 줄이고 일자리 창출에 주력하는 ‘의제 2010’을 수립했다.

○ 진화하는 ‘제3의 길’

기든스는 지난해 ‘이제 당신 차례요, Mr. 브라운’이라는 책을 통해 한 걸음 더 진전된 제3의 길을 제시했다.

그는 ‘적극적 복지’라는 개념을 통해 “경제 성장과 기술 진보가 가져다주는 번영을 공유하는 사회를 선택하도록 국민을 설득해야 한다”고 조언했다. 그는 또 “전통적 의미의 복지국가는 종말이 임박했지만 사회적 안전망은 지금도 필요하다”면서도 ‘사전 예방적’ 복지의 중요성을 강조했다. 즉, 국가가 어려움에 처한 이들을 돕는 ‘사후적 치유’가 아니라 빈곤에 빠지지 않도록 경제 활동에 동참시키는 ‘사전 예방적’ 복지가 필요하다는 것.

같은 맥락에서 최근 북미와 유럽에선 ‘워크페어(workfare)’라는 개념이 강조되고 있다. 워크페어의 골자는 빈곤층에 단순히 복지 혜택을 주는 전통적인 ‘웰페어(welfare)’를 넘어 돈을 벌 수 있는 여건을 마련해 주는 것. 미국 텍사스대의 그레천 리터 교수는 “일자리 창출을 통한 복지 증진”으로 그 의미를 설명한다. 서구에선 이를 위해 직업 훈련, 교육 개혁 등에 역점을 두고 있다. 미국에서의 제3의 길은 올해 대선을 앞두고 경제뿐 아니라 외교, 안보, 문화 영역으로까지 확대되고 있다. 2005년 설립된 ‘제3의 길’이라는 신중도좌파 싱크탱크는 최근 이라크 파병 인력을 크게 늘리자는 ‘보수적’ 제안을 내놓아 눈길을 끌었다.

○ 한국적 ‘제3의 길’은

아직 한국에서 제3의 길은 구호 수준에서 벗어나지 못하고 있다는 지적이 많다. 대통합민주신당이 1일 개최한 토론회에서 참가 학자들은 “손학규 대표가 말하는 제3의 길은 내용이 없다”, “알맹이 없는 정치적 수사에 불과하다”는 비판을 쏟아냈다.

한편에선 “유럽의 제3의 길은 복지국가의 폐해에 대한 반성으로 나온 것”이라며 “아직 복지국가도 못 이룬 한국이 유럽의 사례를 갖다 쓴다는 건 무리”라고 지적한다. “10년도 더 된 이론을 한국의 진보 진영이 받아들이자고 하는 건 철 지난 이야기”라는 비판도 나온다.

그러나 많은 사회학자는 “그동안 한국에서 제3의 길에 대해 제대로 논의되지 않았으며 한국에 적용할 여지가 지금도 많다”고 반박한다. 또 “유럽과 서구에서 제3의 길은 계속 진화하고 있어 철 지난 얘기가 아니다”고 강조한다.

제3의 길의 적용을 강조하는 김호기 연세대 교수는 “제3의 길을 무조건 수용하자는 게 아니라 한국적 실정을 바탕으로 적용을 모색해 보자는 것”이라면서 “예를 들자면 범진보 진영은 그동안 성장에 대한 담론이 없었는데 일자리 창출 중심의 성장 전략을 진보의 시각에서 고민해 보는 게 필요하다”고 말했다.

조희연 성공회대 교수는 “신정부의 신자유주의적 주장을 받아들이되 기업의 투명성, 공정성을 높이도록 요구한다든지, 대기업 위주의 정책에 중소기업이 소외되지 않도록 하는 장치 마련을 주장한다든지 하는 게 ‘한국적 제3의 길’일 수 있다”고 조언했다.

금동근 기자 gold@donga.com

성매매 특별법 시행 논란 : 성매매 신종 업태 >

-

광화문에서

구독

-

이진한 의학전문기자의 메디컬 현장

구독

-

오늘의 운세

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개