▲ 영상취재: 정영준 동아닷컴 기자

박태근 동아닷컴 기자

▲ 영상취재:정영준 동아닷컴 기자

방화 -훼손 대비책 소홀한채 일반 개방

석축 앞뒤로 소화전 고작 하나씩 설치

화재 발생 4시간이 지난 11일 0시 40분경 숭례문은 지붕 전체가 불길에 휩싸인 끝에 목조 부재들이 탈락하면서 무너져 내리기 시작했다.

특히 화재가 발생한 지 4시간이 지나도록 진화는커녕 붕괴에 이르게 된 것은 한국의 대표 문화재인 숭례문이 화재에 거의 무방비로 노출된 게 아니냐는 지적이 일고 있다. 전문가들은 아래쪽 석축을 제외한 2층 목조 누각은 완전 해체한 뒤 새로 복원하는 것이 불가피하다고 말했다.

화재 장면을 TV로 지켜본 김동현(한국건축사) 문화재위원은 “누각이 완전히 불탄 것 같다”며 “이런 피해라면 누각의 잔해를 철거하지 않고서는 수리 및 복원이 불가능하다”고 말했다.

▲ 영상취재 : 신세기 동아닷컴 기자

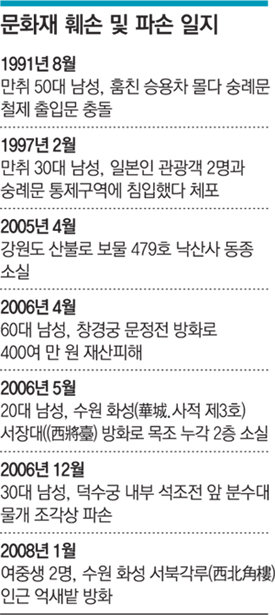

아울러 숭례문이 일반에 개방된 뒤 방화나 훼손을 감시하는 대책을 마련했어야 했는데도 문화재청과 서울시가 이를 소홀히 한 점도 이 같은 참사를 불러온 원인으로 지목되고 있다. 숭례문은 1960년대 주변 차도로 접근이 차단됐으나 2005년 서울역 방향으로 광장이 조성되면서 일반인도 접근할 수 있게 됐고 2006년 3월에는 석축 가운데 홍예문으로 통행도 가능하게 됐다.

전문가들은 가장 큰 원인으로 야외 목조 문화재에 대한 화재 예방 시스템의 부재를 꼽고 있다. 숭례문에는 앞뒤로 소화전이 하나씩 설치되어 있을 뿐 자동으로 작동되는 스프링클러는 설치되지 않은 상황이다. 목조 문화재를 보존하려면 주변에 스프링클러를 설치해 화재 발생 시 문화재 전체를 물로 뒤집어씌워 진화해야 한다. 일본의 경우에는 주요 사찰과 목조 건축 문화재 주변에 이러한 스프링클러를 설치해 놓았다.

이광표 기자 kplee@donga.com

▲ 영상취재:정영준 동아닷컴 기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개