청년 이상화가 시를 쓰기 시작했던 때는 문학사적으로 보자면 본격적으로 ‘자유시’가 탐색되던 시기였고, 사회문화사적으로는 ‘연애’라는 낯선 풍습이 식민지 조선의 젊은이들 사이에서 열풍을 일으킨 ‘연애의 시대’였다.

당대의 모던보이 이상화는 이런 연애 풍조에다 예술적인 분위기와 낭만성을 새겨 넣은 시인들 중 대표적인 인물이었다. 이상화가 속한 문인그룹에선 사랑의 여인을 만나러 가는 골목길을 ‘순례의 길’로 표현하곤 했다지.

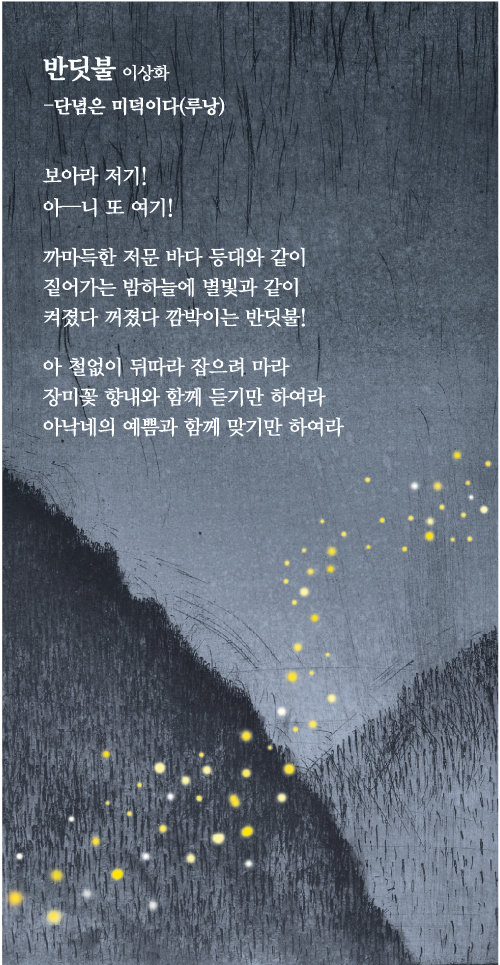

그러나 자유연애의 ‘자유’는 매우 제한적인 것이었다. ‘단념은 미덕이다’라는 문장을 거의 교훈처럼 이상화는 이 시에 적어놓았다. 이 문장과 흡사하게 ‘단념은 도덕성의 기준이다’라고 쓴 바 있는 프로이트는 리비도의 자유로운 흐름을 단념(억압)함으로써 인간 문명이 성립했다는 가설을 내놓았다. 물론 이때 문명 속의 불만(신경증)도 함께 태어났다.

100년쯤 전에 이 땅에 도래한 자유연애론에는 육체에 할애된 지분이 거의 없었다. 다만 몸은 사랑의 고결함을 오염시키는 악마적인 장소로 간주되었을 뿐이다. 이상화가 미덕으로 생각한 단념은 먼저 육체의 단념이었을 것이다. 그러므로, 마지막 연에서 일러주는 것처럼 사랑을 손으로 ‘잡으려’ 해서는 안 되는 것이다. 정신적인 사랑은 이렇게 힘들게 태어난다. 물론 사랑의 신경증을 숨기고서.

김행숙 시인·강남대 교수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[환자곁에서]"보채는 게 반가워요"](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![머스크에 가려진 밴스?…그가 서둘지 않는 이유[트럼피디아]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131062400.1.thumb.jpg)