최근 여성을 주제로 한 책이 잇달아 나오고 있다. 역사적으로 여성들이 어떤 애환을 겪으며 살아왔는지, 역사 속에 뚜렷한 족적을 남긴 위대한 여성들의 삶은 어떠했는지를 들여다본 책들이다.

이들 책의 기획 의도는 남성 중심주의에서 벗어나 여성의 눈으로 역사를 바라보자는 것이다. 하지만 아쉽게도 성과 사랑, 육체에 대한 얘기가 많이 나온다는 인상을 지울 수 없다.

내용을 보면, 여성의 사회적 지위와 성취를 논한 대목도 있지만 성(性)과 사랑, 궁녀 또는 기생의 이야기, 몸짱과 다이어트 이야기도 적지 않다. ‘현모양처와 원조교제의 두 얼굴’ ‘남자를 품을 것인가, 천하를 품을 것인가’ 등의 문구도 눈에 들어온다. 천하를 호령했던 여성들의 열전에서도 남성을 사로잡은 밤의 여인과 같은 얘기가 사람들을 유혹하려고 한다.

물론 사람이 살아가는 데 이런 점이 중요하다는 것을 모르는 바 아니다. 누가 이를 부정하겠는가. 다만 아쉬운 게 있다면 책의 접근법이 너무 비슷비슷하다는 점이다. 그래서인지 책을 읽어 보면 결국 내용도 별 차이가 없는 것 같다는 느낌이 든다.

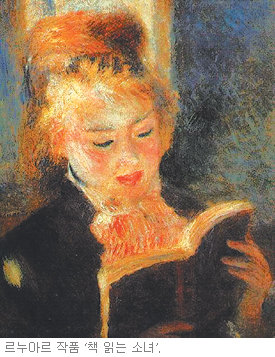

언젠가 곁눈질로 잠깐 보았던 책이 생각난다. 독일의 인문학자가 쓴 ‘책 읽는 여자는 위험하다’라는 책이다. 중세 이후 책 읽는 여자를 묘사한 그림을 통해 여성의 역사, 여성과 독서의 관계를 들여다본 책이다. 책, 독서, 여성 이미지의 만남. 이 책은 우선 그 접근법이 참신해서 좋았다.

지금은 그렇지 않지만, 동서양을 막론하고 예로부터 남성 중심 사회에서 여성이 책을 읽는다는 건 쉬운 일이 아니었다. 여성들이 스스로 원하는 것을 당당하게 읽을 수 있게 되기까지는 오랜 시간이 걸렸다. 책에는 새로운 생각과 세상을 바꾸는 힘이 담겨 있다. 남성들은 여성들이 그 책을 통해 세상을 향한 새로운 시각을 얻는 것을 꺼려했다.

우리 근대미술사에 있어서도 책 읽는 여성은 화가들이 선호하는 화제(畵題)였다. 당시 책 읽는 여성의 모습은 시대의 변화, 새로운 생활문화를 상징하는 것이었다. 신문물에 목말라 했던 화가들의 예민한 감각이 그 변화를 놓칠 리 없었다. 그래서 근대기 한국의 그림에 독서하는 여성이 많이 등장하는 것이다. 그림 속의 책 읽는 여성이 수동적이라는 지적도 있다. 부인할 수 없는 지적이지만 그럼에도 한국의 여성들은 책을 통해 독립과 자존을 키워 나갔다.

2008년, 책 읽는 여성을 그린다면 과연 어떤 모습일까. 근대기에 비해 책 읽는 여성의 모습이 달라진 것처럼, 그림도 분명 바뀔 것이다. 그렇다면 그림 속에서 만나는 책 읽는 여성의 모습을 책 속에서 만날 수는 없을까. 그림이 바뀌는 것처럼, 책 속에 등장하는 여성의 모습도 달라져야 할 때다.

이광표 기자 kplee@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개