흐릿한 형광등 불빛, 자욱한 담배 연기. 트레이닝복, 슬리퍼 차림으로 구석 자리를 차지하고 앉은 ‘아저씨’들….

‘무협소설’ 혹은 ‘무협지’라고 하면 이런 풍경이 먼저 떠오른다. 1970, 80년대 대본소(만화방) 풍경이다. ‘무협소설’이 가진 부정적 이미지의 단편이라고 할 수 있다.

이진원(39) 한국예술종합학교 전통예술원 조교수는 “요즘은 지하철에서 무협소설을 읽는 젊은 여성을 볼 수 있을 정도로 독자층이 다양해졌다”며 “부정적 이미지를 버리고 대중문학의 한 장르로서 무협소설을 연구해야 할 때”라고 강조했다. 이 교수가 ‘한국 무협소설사’를 펴낸 것도 그런 작업의 일환이다.

이 교수는 책에서 한국 무협소설의 맥을 통사적(通史的)으로 정리하면서 중국 무협소설이 한국에 미친 영향, 한국 창작 무협소설의 기원 등을 추적했다. 이 교수는 더 나아가 조선왕조실록의 여러 인물이나 일화에 나타난 무협소설적 특성도 분석했다. 무협소설의 ‘격(格)’을 높이려는 시도다.

그는 고교를 졸업하면서 대금을 배웠고, 대학에선 국악 동아리를 만들었으며 ‘한국고음반 연구회’의 일원으로 전통음악이 녹음된 유성기 음반을 수집했다. 대학원을 마친 뒤에는 중국 베이징의 중앙음악학원에서 중국 전통음악 연구로 박사학위를 받았다.

취미가 평생의 업(業)이 된 것이다. 무협소설사를 쓴 것 역시 취미에서 시작됐다. 고등학생 때 진융(金庸)의 ‘영웅문’으로 무협소설에 입문한 그는 대만 작가 워룽성(臥龍生)의 작품을 통해 무협소설에 푹 빠져들었다.

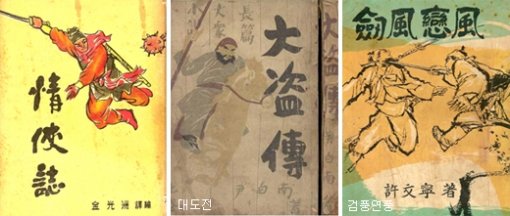

그는 서울 종로5가의 헌 책방을 돌며 무협소설을 수집했고 중국 유학 시절에는 중국 무협소설의 원본을 찾아 다녔다. 이번 책에는 무협소설 150여 권의 사진 자료가 실려 있는데 대부분 이 교수가 소장하고 있는 작품들이다.

이 교수는 이 책에서 1930, 31년 동아일보에 연재된 윤백남의 ‘대도전(大盜傳)’을 최초의 한국적 무협소설로 꼽았다. 그 이후 한국 무협소설의 발전사를 추적한 뒤 1990년대 중반 용대운, 좌백, 설봉, 진산, 석송 같은 작가들의 활발한 집필로 한국 무협소설계에 ‘신(新)무협’의 시대가 열렸다고 분석했다. 이 교수는 “무협이 추리소설과 결합하거나 무협에 판타지나 공상과학(SF)적 요소가 가미되는 등 장르 간 결합이 이뤄지는 게 신무협의 특징”이라고 설명했다.

이 교수는 “경험해보지 못한 판타지를 추구한다는 점에서 무협소설은 ‘해리포터’나 ‘반지의 제왕’과 다를 게 없다”면서 “특히 요즘의 신무협소설을 보면 한국 무협소설의 수준이 크게 높아졌다는 사실을 알 수 있을 것”이라고 말했다. 456쪽, 1만8800원, 채륜.

금동근 기자 gold@donga.com

스타일 >

-

이호 기자의 마켓ON

구독

-

오은영의 부모마음 아이마음

구독

-

정세연의 음식처방

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[스타일]'비대칭형' 헤어컷…중성미가 찰랑 찰랑](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2002/01/17/6845660.1.jpg)