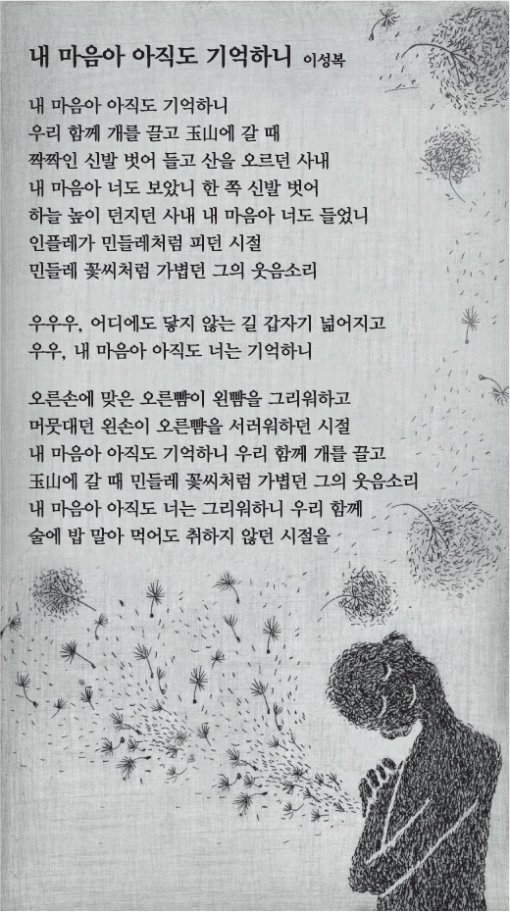

그래서 나는 ‘짝짝인 신발 벗어 들고 산을 오르던 사내’ ‘한 쪽 신발 벗어 하늘 높이 던지던 사내’의 꼴을 하고 있었구나. 내 마음이 그랬구나. 나는 내 마음을 따라 부풀어 올랐구나. ‘인플레’처럼. ‘민들레 꽃씨’처럼. ‘웃음소리’처럼.

내 마음아, 끝을 모르는 너는 얼마나 넓고 얼마나 높았니? 우리 함께 아득했구나. ‘우리 함께 개를 끌고 玉山에’ 올랐구나. 짐승의 마음과 아름다운 산(玉山)의 마음이 짝짝이 신발처럼 이상한 짝을 이뤘구나. 사랑은 이상한 일이지. 사랑은 매혹적인 아이러니지. 사랑은 어디에도 끝내 닿지 않으므로 멈출 수 없는 움직임이지.

이성복 시인이 30여 년 전, 그러니까 1977년의 등단작 ‘정든 유곽에서’로 보여줬던 늪처럼 무거운 발걸음 또한 ‘개를 끌고 玉山에’ 가는 지난한 사랑의 길이었을 터. 그의 시는 아름다움을 위해서라 한대도 끝까지 이 세상의 개들을 버리지 않는다. 개를 끌고 가는 것, 그것이 이성복 시의 사랑의 힘일 것이다. 신비롭지 않은가. 그것이 민들레 꽃씨처럼 한 시절 이렇게 환하고 가벼울 수 있었다니.

김행숙 시인·강남대 교수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[환자곁에서]"보채는 게 반가워요"](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)