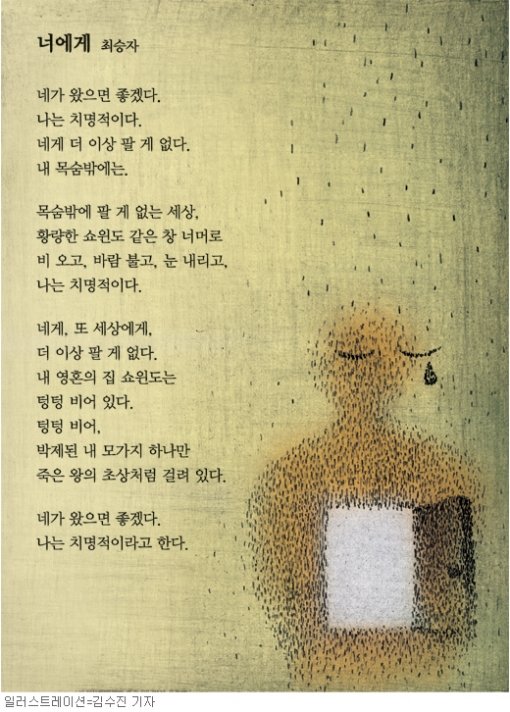

당신을 호출하기 위해서 나는 무언가를 보여 주어야 하고, 무언가를 팔아야만 한다. 이 세계에서 나는 ‘쇼윈도’에 갇힌 존재이다. 그런데 나는 ‘목숨’밖에 팔 것이 없다. ‘네게, 또 세상에게 더 이상 팔 게 없다’는 고백은 아픈 비명에 속한다. ‘죽은 왕의 초상’ 같은 박제된 내 모가지만으로 사랑을 호출할 수는 없다. 죽은 왕의 초상은 사라진 권력에 대한 조소의 대상일 뿐, 연민조차 자아내지 못할 테니.

아무것도 팔 것이 없는 내 헐벗은 사랑은, 그러나 텅 빈 쇼윈도에서 너를 아직도 기다린다. 기다리는 것만이 가난한 내가 할 수 있는 유일한 가능성이다. ‘나는 치명적이다’라는 고백은 어느새 ‘나는 치명적이라고 한다’라는 타자들의 진단이 되고, 두터운 풍문이 된다. 사랑의 불가능성이야말로 사랑의 가능성에 대한 역설적인, 가장 치명적인 동인이다. 그런데 도대체 이 남루한 고백이 ‘너에게’ 가닿기는 하는 것일까? 이미 신화가 되어 버린 최승자 시의 위악과 마조히즘은, 이 불모의 세계 속에서 사랑의 근원적인 비극성을 예리한 육체의 실감으로 드러낸다.

이광호 평론가·서울예대 교수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[환자곁에서]"보채는 게 반가워요"](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![노안-난청, 잘 관리하면 늦출 수 있다[건강수명 UP!]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130484349.12.thumb.jpg)