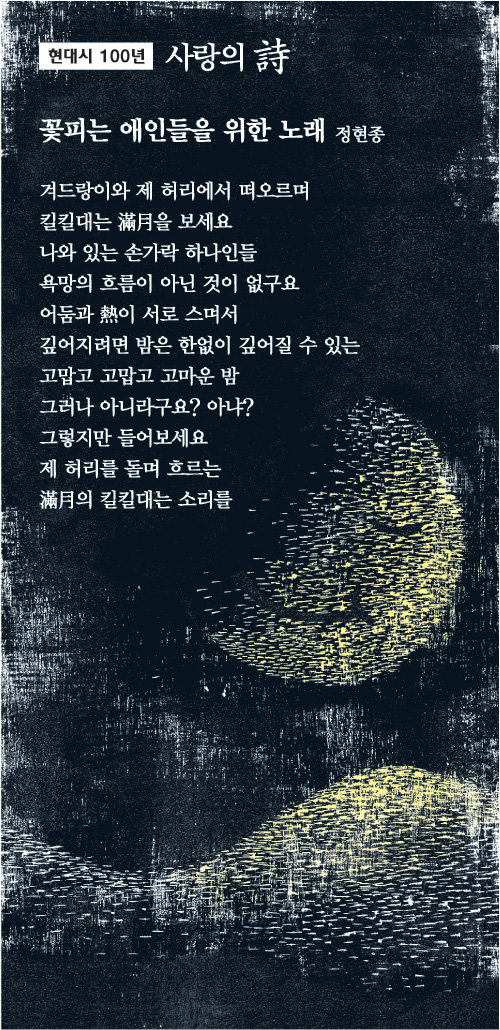

달의 하얀 손가락이 가닿는 오늘밤은 검은 악기다. 한없이 넓은 음역을 가진, 한없이 깊은 음계를 가진 이 밤은 사랑의 배경이 아니라 사랑의 노래다. 욕망은 음악처럼 흐르고, ‘킬킬대는 소리’는 음악 위의 음악처럼, 음악 아래의 음악처럼, 음악 속의 음악처럼…… 흐르고, 흐르고, 그대를 간질이며 흐르고. 그렇게 킬킬대는 밤의 애인들이여. 꽃피는 애인들의 노래여.

‘꽃피는 애인들을 위한 노래’여. ‘고맙고 고맙고 고마운 밤’이여. ‘그러나 아니라구요?’ 달의 겨드랑이, 달의 허리, 달의 손가락은 그리고 밤의 피부, 밤의 체위, 밤의 노래는 사랑에 빠진 애인들의 환영일 뿐이라고요? 밤은 환상일 뿐이고, 곧 벌건 대낮이 현실의 이름으로 사랑을 미혹으로 수치로 구겨버린다고요? 밤에 속지 말고, 사랑에 속지 말라고요?

이러한 회의와 의심에 대해 이 시의 에로티시즘은 조리로 논박하지 않는다. 그냥 감각할 뿐이다. ‘들어보세요/제 허리를 돌며 흐르는/만월의 킬킬대는 소리를’. 이렇게 감각의 확실성만으로 깊어질 뿐이다.

사랑에 대해 말하는 것이 아니라 더 깊이 만지고 스며들어가서 사랑의 몸이 되어버리는 것이다. 거리를 두고 저만치 물러선 시각에서가 아니라 몸과 몸의 구분이 뭉개지고 사라지는 촉각적인 순간에 공감각적인 지대에서 피는 꽃, 에로티시즘의 미학을 정현종은 한국 현대시에 선사하였다.

김행숙 시인·강남대 교수

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[환자곁에서]"보채는 게 반가워요"](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![[오늘과 내일/장택동]아무 일도 없었던 게 아니다](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131152954.1.thumb.jpg)