27일까지 서울 종로구 삼청동 리씨갤러리에서 열리는 서용(47·동덕여대 교수)의 ‘돈황의 바람에게 묻다’전. 실크로드의 고도(古都) 둔황의 벽화를 현대 감각에 맞게 재해석한 작업을 선보이는 자리다. 서울대 동양화과를 졸업한 그는 1992년 중국으로 건너가 벽화를 공부해 ‘돈황학’으로 박사학위를 받은 둔황미술 권위자다. 2004년 귀국한 뒤 가진 첫 전시에선 벽화의 ‘재현’에 치중했다면 이번엔 ‘재해석’ 쪽에 무게를 두었다.

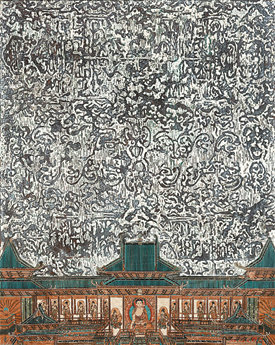

1997년부터 7년간 둔황에 머무는 동안 그의 영혼을 사로잡은 고대 석굴의 불교 벽화들. 그 느낌을 살리기 위해 작가는 대형 화면에 자신이 탐구해 온 벽화의 기법과 양식을 바탕으로 ‘아미타변상도’ 등 불교적 도상을 그려 넣는다. 여기에 동양적 붓 터치나 둔황의 전통문양을 곁들여 다양한 변주를 시도했다. ‘하늘의 이야기’란 뜻을 담은 ‘천상언어’ 시리즈다. 그는 “불화(佛畵)라고 정의하기도, 불화가 아니라고 하기도 힘들다”고 말한다. 종교화와 현대미술의 경계를 넘나드는 작업인 셈이다.

그가 말하는 둔황 벽화의 매력은 1500년의 시간이 흐르면서 자연이 개입했다는 점. 형태와 색은 흐려졌으나 그 자체가 미덕이라는 것. 그 역시 인위적 완벽함이 아니라 세월의 흔적과 자연미를 담기 위해 여백과 숨쉴 구멍을 만들었다. 벽화의 시간성과 역사성에 화가의 독창적 시각이 조화를 이룬 작품들은 온화하고 편안한 여운을 남긴다. 벽화 작업에는 엄청난 시간과 집중력이 요구된다. 둔황의 흙으로 만들어낸 화면 위에 그는 꼼꼼히 불화를 그린 뒤 갈아낸다. 다시 흙판에 채색하고 갈아내기를 반복하면서 은은함과 깊이가 우러난다.

틈만 나면 둔황을 찾아가는 작가는 말한다. “한국에 있으면 마음이 피폐해지는 것 같습니다. 자연환경은 척박해도 사람들은 순박한 둔황은 숨 쉴 수 있는 쉼표 같은 곳입니다.”

가도 가도 막막한 지평선이 펼쳐지고, 가슴을 헤집어 놓는 강한 모래바람과 만나는 곳. 그의 마음은 여전히 둔황에 머물고 있다. 02-3210-0467

고미석 기자 mskoh119@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![“의대생 복귀 마지노선은 이달 28일, 선배 의사들도 이젠 복귀 독려해야”[월요 초대석]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131218501.1.thumb.jpg)