자연 위에 내려앉은 듯…

유럽도 놀란 ‘神의 정원’

《조선 왕릉은 단순히 왕의 주검이 묻혀 있는 무덤이 아니다. 조선의 역사부터 당대의 건축양식과

미의식, 생태관과 철학이 고스란히 담겨 있는 문화의 결정체다. 서울 인근에 있는 조선 왕릉은

40여 기. 얼핏 비슷하게 보이지만 각 왕릉은 저마다의 다채로운 이야기를 간직하고 있다.

오랜 세월 오롯이 숨쉬고 있는 조선 왕릉의 문화를 10회에 걸쳐 들여다본다.》

인위적 구획 없이 숲이 곧 담장

봉분도 지형훼손 최대한 피해

聖과 俗 어우러진 신비의 공간

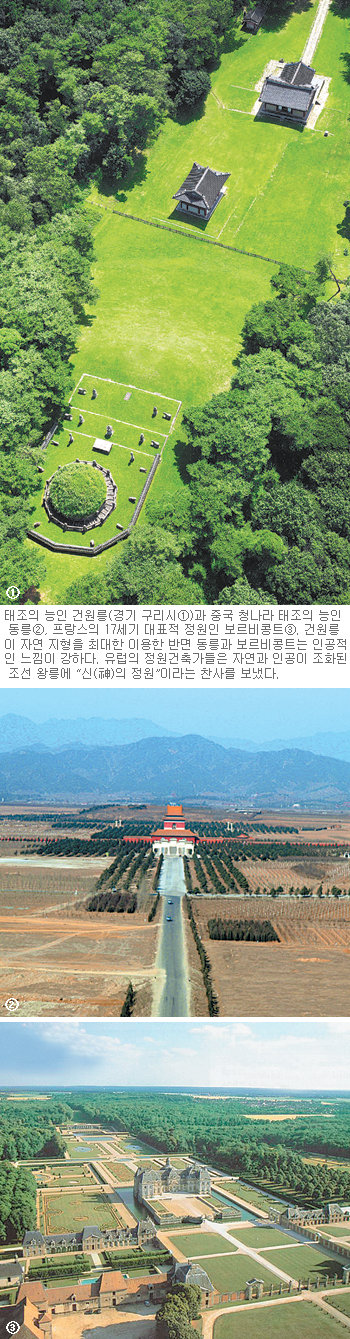

최근 경기 남양주시 광릉(세조의 능) 등 조선의 왕릉을 둘러본 유럽 정원건축가들은 한동안 입을 다물지 못했다. 이들은 “유럽의 ‘풍경식 정원(landscape garden)’의 이상인 ‘자연과 인공의 조화’가 조선 왕릉에 이미 실현돼 있다”며 놀라워했다.

‘풍경식 정원’은 화려하나 인공적인 느낌이 짙은 ‘정형식 정원(formal garden)’ 이후 등장한 유럽의 정원 양식이다. 프랑스 베르사유궁전의 정원처럼 정교하지만 자연과 분리된 정형식 정원에 질린 유럽인들은 인공미를 최대한 감추고 자연미를 가미한 풍경식 정원으로 눈을 돌렸다. 정원 중심의 저택이나 교회, 잔디와 수풀이 펼쳐지는 정원, 산과 강이 파노라마처럼 펼쳐지는 풍광….

유럽인들은 건축물 정원 풍광 등 삼박자를 갖춘 ‘통합된 시계(視界) 구조’를 이상으로 꼽았다. 하지만 풍경식 정원에도 건축물과 정원을 구분하는 담장, 곧게 닦인 길과 구획된 화단 등 인공적인 느낌은 가시지 않는다.

조선의 왕릉은 ‘통합된 시계 구조’를 갖추고 있으면서도 자연 지형을 최대한 활용해 인공적 요소가 거의 보이지 않는 게 특징이다. 최종희(조경학) 배재대 교수는 이를 두고 “자연 위에 정원이 살짝 내려앉은 것 같다”고 표현했다.

이런 모습을 가장 잘 보여주는 왕릉으로는 조선 17대 왕 효종의 영릉(경기 여주군)이 꼽힌다.

영릉의 봉분 뒤에는 주산(主山)이라 부르는 산이 있다. 이 산비탈 중허리에 봉분이 자리 잡고 있다. 영릉뿐 아니라 조선 왕릉 봉분의 평균 높이는 해발 53m다. 왜 봉분을 이렇게 산비탈에 만든 걸까? 풍수지리에 따라 산의 기운이 봉분 자리에 머무르게 하려는 이유도 있지만 그보다 더 큰 이유는 봉분 주변 풍경에 있다.

봉분은 유럽으로 치면 풍경식 정원의 중심인 저택이나 교회에 해당한다. 하지만 유럽의 정원과 달리 왕릉 구역을 구분하는 담장 따위는 없다. 그 대신 봉분 좌우로 겹겹이 에워싼 산림이 왕릉을 호위하듯 산등성이를 따라 뻗어간다. ‘자연 담’이다. 멀리서 보면 마치 녹색 파도가 출렁거리는 듯해 ‘녹해(綠海)’라 부른다.

그러면 왜 ‘신’의 정원일까. 이창환(조경학) 상지영서대 교수는 “자연 담 속 정원(왕릉 구역)은 속(俗), 성(聖)+속, 성으로 나뉜다”고 말했다. 제사를 준비하는 재실에서 왕릉 입구인 홍살문에 이르는 공간은 속이다. 홍살문에서 정자각까지는 성+속이다. 제향공간이다. 정자각부터 봉분까지는 죽은 자만의 정원, 성의 공간이다.

상상해보자. 18대 조선 왕 현종이 선대왕 효종의 제향을 지내러 왔다. 재실을 떠나는 현종의 곁을 효종의 영혼이 함께한다. 재실에서 홍살문에 이르는 길에 풍경식 정원처럼 잘 닦인 직선은 없다. ‘갈 지(之 )’, ‘검을 현(玄)’ 자 모양으로 구불구불하다. 수목이 우거져 왕릉이 보이지 않는다. 정원에 이르는 신비롭고 성스러운 분위기가 고조된다. 그리고 제향. 선대왕의 영혼만이 정자각을 넘어 봉분 주위를 노닌다.

왕과 왕비의 능을 나란히 만드는 쌍릉이 조선 왕릉의 기본. 그런데 효종의 영릉은 효종 능 밑에 왕비 인선왕후의 능을 만들었다. 이창환 교수는 “봉분을 만들 면적이 좁았지만 구태여 자연 지형을 변화시키지 않고 언덕 줄기를 따라 내려온 또 다른 명당에 왕비의 무덤을 만든 것”이라고 말했다. 왕릉 조성을 위해 자연을 개조하는 대신 왕릉에 맞는 곳을 찾아 왕릉을 ‘삽입’했다는 것이다.

이처럼 조선 왕릉은 본래 풍광을 해치지 않고 자연 지형을 최대한 활용해 자연과 인간의 합일을 추구했던 조선의 자연관을 압축적으로 보여주는 문화유산이다.

동양적 자연관을 공유하고 있다는 중국 황릉과 비교하면 조선 특유의 자연친화적 생태관이 더 두드러진다. 중국 명, 청 시대의 황릉은 평지에 웅장한 건축물을 강조했고 건축물마다 높은 담장을 쌓았다. 인공적인 위용을 자랑하지만 자연미를 엿볼 수 없다.

윤완준 기자 zeitung@donga.com

※이 기사의 취재에는 본보 대학생 인턴기자 송찬욱(고려대 영어영문학과 4년) 씨가 참여했습니다.

숨쉬는 조선왕릉 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

M-Tech와 함께 안전운전

구독

-

이호 기자의 마켓ON

구독

-

이럴땐 이렇게!

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[숨쉬는 조선왕릉]봉분 주변의 石人](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2008/08/06/7076903.1.jpg)