18세기 화가 겸재 정선으로 대표되는 조선 후기 진경산수화의 효시로 보이는 산수화가 발견됐다. 이 그림은 1639년경 제작된 것으로, 조선 후기에 두드러지는 진경산수화의 시기를 18세기에서 17세기 중반으로 앞당길 것으로 보인다.

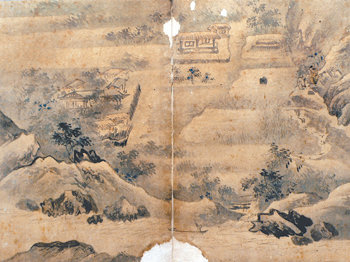

문화재위원인 이태호(미술사) 명지대 교수는 “조선 인조시대 문신 동회거사 신익성(1588∼1644)이 경기 광주에 머물며 경기 용문산 백운봉 서쪽에 지은 정자인 백운루 주변의 실제 풍경을 그린 산수화 ‘백운루도’(가로 35.4cm, 세로 26.4cm)를 발견했다”며 “풍경에 대한 막연한 관념적 시선에서 벗어나 백운루와 강가의 가옥을 구체적으로 묘사하고 근경의 바위와 나무를 클로즈업해 강조한 것은 정선이 그린 진경산수화의 특징”이라고 말했다.

진경산수화는 ‘참된 우리 산수’라는 뜻으로 중국풍의 관념적인 산수화에서 벗어나 조선의 실제 풍경을 포착해 그린 ‘한국적 화풍’이다. 이 화풍은 정선이 이전 실경산수화 전통에 독자적인 양식을 가미해 발전시킨 것으로 알려져 있다.

신익성이 그린 ‘백운루도’는 중앙 위쪽에 초가집인 백운루를 그렸고 그 뒤에 뒷간으로 보이는 작은 초가집과 함께 오른쪽에 조성한 지 얼마 안 된 듯한 정사각형 연못들까지 묘사했다. 그림 왼쪽에는 기와집과 초가집이 섞인 가옥들도 보인다.

이 교수는 “‘백운루도’는 그림의 다양한 특징으로 볼 때 신익성이 정선에 앞서 진경산수화를 추구했다는 점을 알 수 있다”며 “신익성은 당시 유행한, 상상해 그리는 산수화를 비판하고 ‘마음에 진산수(眞山水)를 담기 위해 산수 현장을 눈으로 직접 확인하는 진유(眞遊)가 있어야 한다’고 강조했고 이런 사상이 진경산수화의 모태가 됐음이 분명하다”고 말했다.

이 교수는 이 같은 내용이 담긴 논문을 20일 서울 국립고궁박물관에서 열리는 한국미술사연구소(소장 문명대) 학술대회 ‘위대한 변혁기, 17세기 미술’에서 발표한다.

신익성은 선조의 사위였으며 병자호란 때 청과의 화친을 반대했다는 이유로 중국 선양(瀋陽)으로 붙잡혀 갔다가 풀려나기도 했다.

윤완준 기자 zeitung@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개