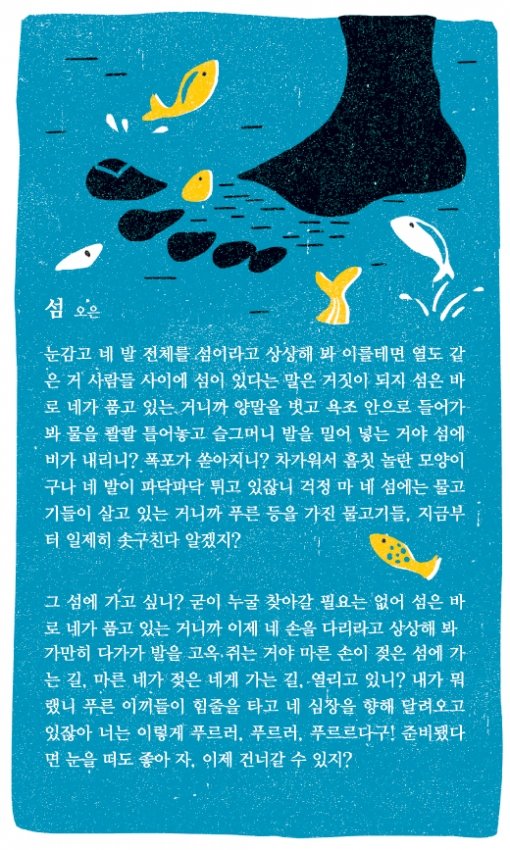

수면으로 올라온 발등을 보면서 발 전체가 섬이라고 부르는 시인의 눈은 애연합니다. 그런 날엔 아마도 시인이 사는 집엔 다른 방엔 다 불이 꺼져 있고 욕실에만 불이 들어와 있을 공산이 큽니다. 시인은 ‘굳이 누굴 찾아갈 필요는 없어, 섬은 바로 네가 품고 있는 거니까’라고 말합니다. 욕조는 인간이 만든 설계 중 가장 은밀하고 아늑한 공간 중 하나입니다. 그 욕조로 들어가서 시인은 자신의 발을 물에 잠긴 섬이라고 부르고, 그 섬으로 물고기들이 찾아오고 있다고 하고, 어디론가 건너가고 있는 자신의 발을 물끄러미 내려다보면서 우리는 외로움에 이제 눈을 뜰 나이라고 슬며시 이야기하고 있습니다.

욕조에 관한 수많은 시 가운데 이 시가 유난히 곁을 차지하는 것은 어느 외로운 날, 욕조 속에서 자신의 비린 발을 꼬옥 오그리고 있는 시인을 상상하며 우리 역시 한 번은 자신의 곁을 지나갔던 ‘섬’을 떠올리지 않을 수 없기 때문입니다. 시인은 그 안에서 인어처럼 자신의 아가미를 퍼덕거렸을 것입니다. 사람과 섬 사이에 인어가 있다는 것을 그는 알고 있었던 것입니다. 그래서 가만히 들여다볼수록 비린 시입니다.

김경주 시인

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[환자곁에서]"보채는 게 반가워요"](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)