“차라리 천고에 자취를 감춘 학이 될지언정, 삼춘(三春)에 말 잘하는 앵무새의 재주는 배우지 않겠노라.”

조계종 초대 종정을 지낸 한암(1876∼1951) 스님이 1925년 서울 봉은사 조실 자리를 박차고 오대산에 들어가며 던진 말이다. 스님은 이후 27년간 두문불출하면서 후학들을 길러내 한국 불교의 ‘선풍(禪風)’을 크게 진작시켰다.

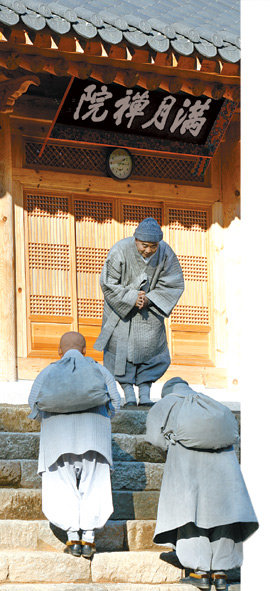

동안거(冬安居) 결제를 하루 앞둔 11일 오후 강원 평창군 오대산 월정사는 며칠 전 내린 서설(瑞雪)의 설렘이 가시지 않은 분위기였다. 월정사가 최근 옛 금강선원의 맥을 살린 ‘만월선원(滿月禪院)’을 개원했고 이곳에서 첫 동안거를 갖기 때문이다.

오대산은 만월선원의 개원으로 상원사 청량선원, 지장암 기린선원, 육수암 칠보선원과 함께 유례없이 네 곳의 선원이 열려 최고의 수행 분위기를 갖추게 됐다. 이번 동안거에는 칠보선원을 뺀 세 곳에서 70여 명이 결제에 들어간다.

17명이 결제에 들어간 만월선원의 내부 규칙인 청규(淸規)는 엄격하다. 기상은 오전 3시이고 취침은 오후 9시로 정해져 있지만 수행을 위해 더 이른 시간에 일어나고 더 늦게 잘 수도 있다. 이를 위해 선원의 큰방은 24시간 개방돼 수행에 전념할 수 있도록 했다. 결제에 참여한 대중의 일과는 하루 9시간 참선에 요가 1시간으로 짜여 있으며 조금이라도 자세가 흐트러지면 장군죽비가 날아와 어깨를 후려친다. 화합을 우선시해 가까운 이들끼리 어울리거나 시비를 벌여 서로를 불편하게 하는 것도 금지돼 있다. 큰방에서는 묵언(默言)을 해야 하고 삭발과 목욕은 매월 세 차례로 제한돼 있다.

동안거 하루 전이지만 이미 마음을 다잡고 있는 스님들은 인터뷰를 사양했다.

몇 차례 요청 끝에 인터뷰에 응한 정경(淨經·55) 스님은 동안거의 의미에 대해 “모든 것을 놓아버리는 ‘방하착(防下着)’을 하고, ‘나는 누구인가’ ‘부처님이 오신 뜻은 무엇인가’란 화두를 집중적으로 푸는 시간”이라며 “결제가 힘들면 ‘중노릇’ 그만해야지”라며 웃었다.

거의 30년간 전국 선원에서 두루 안거를 했다는 스님은 “안거는 홀로 하면서도 함께하는 대중생활이기 때문에 동료 스님에게서 큰 도움을 받기도 한다”며 “오랜 기간 요가 수행을 했기 때문에 다른 스님들의 참선 수행에 도움을 줄 수 있을 것 같다”고 덧붙였다.

‘일립두자 폭출냉회(一粒豆子 爆出冷灰·한 알의 콩이 식은 재에서 튀어나온다)’. 조계종 종정 법전 스님의 결제법어다. 12일 오전 10시 반 월정사에서 오대산 각 선원의 대중이 입재 법회를 갖는 것을 비롯해 전국 100여 개 선원에서 2200여 명의 스님이 일제히 동안거에 들어간다.

▼월정사 주지 정념 스님 “안거 끝나면 대중 위한 공간으로”▼

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![주거 가성비 끝판왕 ‘천원주택’ 신혼부부 신청 북새통[영상]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131213094.1.thumb.jpg)