인천 강화군 길상면 선두리 998의 1.

섬 동남단에 바닷바람을 받고 선 철근콘크리트 주택은 언뜻 흰색의 매끈한 석상(石像)을 닮았다.

3층 침실을 감싸 덮은 둥그스름한 경사 지붕은 6×6m 남서향 통유리 창에 바다 멀리 시선을 둔 ‘모아이 얼굴’의 이미지를 입힌다.

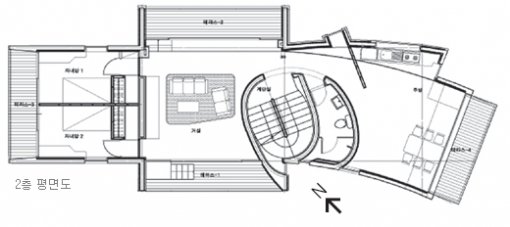

건축가 스스로 ‘날개’라고 부르는 2층 양 측면 돌출 공간은 프랑스 파리 루브르박물관의 니케 상을 연상시킨다.》

뒷산에 등 기댄채 바다를 품은 조각상 같은 자태

곳곳에 비움의 공간… “통유리창은 자연담는 액자”

건축주 최춘연(53·사업) 씨는 “한 조각가의 생애 마지막 흔적이 집안 곳곳에 배어 있기 때문일 것”이라고 말했다. 최 씨에게 이 집의 설계자인 김영섭(58) 성균관대 건축디자인대학원 교수를 소개하고 디자인 구상에 참여한 고 장동호 씨에 대한 얘기다.

“이탈리아에 유학을 다녀와서 성당 조각을 하던 친구였어요. 의기투합해 자주 함께 술잔을 기울였죠. 소박한 전원주택에 대한 제 오랜 꿈 위에 조각 가득한 정원을 덧대 줬는데…. 지난해 9월 간암 통보를 받고 한 달 만에 허망하게 갔어요. 집이 완성된 것도 못 보고.”(최 씨)

555m² 대지에 건축면적 126.9m². 20% 남짓한 작은 건폐율은 드문드문 배치된 정원의 조각들과 함께 장 씨가 남긴 빈자리를 보여준다. 건축가는 아름다운 주변 자연 경관을 건물 안으로 풍성하게 끌어들여 그 허전함을 메웠다.

2년 전 늦가을 저녁. 김 교수는 구불구불한 뒷산 길을 걸어올라 먼 바다 수평선을 마주한 자리에서 설계 콘셉트를 완성했다. 시선을 돌리는 몸짓을 대신하는 공간에 관입(貫入)된 경관. 극단적으로 넓힌 각 실의 통유리 창은 공간이 제안한 시선을 담는 프레임이다.

집에 다가갔을 때 무엇보다 먼저 눈에 띄는 것은 1층 전체를 비워 낸 필로티(pilotis·내력기둥만 남긴 공간)다. 이 ‘비움의 공간’은 집 뒤 먼 산 능선의 흐름을 집 앞 바다로 이어지게 한다.

“‘집 가(家)’자를 닮은 집이죠. 이 한자에는 인공적인 구조물이 땅의 기운을 덮는 것을 꺼렸던 옛 사람들의 지혜가 담겨 있습니다. 집이 자연보다 잘나서는 곤란해요. 사뿐히 앉아 사방의 자연을 감탄하며 바라보는 공간을 만들고 싶었습니다.”

1층 필로티와 2층 중앙의 앞뒤 통유리 창은 집 뒤에서도 집 앞 먼 바다를 볼 수 있게 한다. 반대로 집 앞 정원에서는 그 열림을 통해 뒷산 먼 나무 그늘이 시선에 담긴다. 3층 ‘얼굴’로는 정면의 바다를 담고, 2층 ‘날개’ 끝 테라스 창으로는 산줄기 흐름을 끌어 담았다.

김 교수는 건축주에 대한 따뜻한 배려를 잘 드러나지 않은 디테일에 숨겼다. 해풍(海風)으로 인한 부식을 염려한 아연 도금 나사가 그 한 예다. 2006년 6월부터 5개월 동안 설계해 11월 착공하고 2007년 12월 완성한 집. 오랜 시공 기간은 디테일에 들인 공을 짐작하게 한다. 용지 매입비를 제외한 건축비는 약 2억7000만 원.

최 씨의 아내 박향님(47) 씨는 집 중앙의 원형 계단실을 가장 좋아한다. 빛으로 가득한 이 계단은 집 전체에 다이내믹한 악센트를 더하는 오브제다. 군 복무 중인 장남 기덕(22) 씨와 동생 지선(21) 씨도 태어나서 처음 살아보는 자연을 담은 주택의 매력에 흠뻑 빠졌다.

이 집은 9월 대한건축사협회가 주최하는 한국건축문화대상 우수상을 받았다.

인간 배아 줄기세포 : 상훈 포상 >

-

김도연 칼럼

구독

-

인터뷰

구독

-

프리미엄뷰

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개