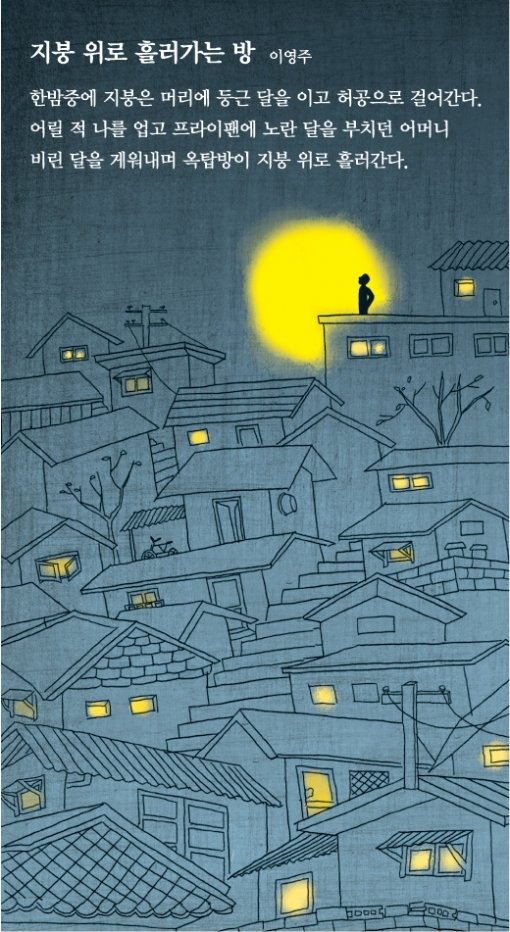

이 시는 단 66개의 단어로만 쓰인 짧은 시이지만 잔잔한 여운이 오래 남는 작품입니다. 시를 읽고 나면 여진을 한참 겪어야 한다는 말입니다. 제목부터가 이미 한 줄의 시가 되어버린 시가 있습니다. ‘지붕 위로 흘러가는 방’이란 제목만 한참 들여다보고 있어도 마음에서 이상한 소요가 시작되는 것을 눈치채는 독자라면 이 시가 주려는 시심을 다 받아가는 셈입니다. 아마도 화자는 어릴 적 어머니의 등에 업힌 채 어머니가 프라이팬에 노란 달걀을 부치시는 걸 잊지 않으려고 그동안 노란 달을 몇 번이나 올려다보았을지, 수없이 많은 방을 비우고 채워가면서 ‘비린 달을 게워가며’ 살아왔을 겁니다. 방은 인간이 눈만 감고 있으면 어디든지 흘러갈 수 있게 해주는 허공이라는 걸 오래전 깨달아 버린 시인은 조용히 지붕 위에 올라가 속삭이고 있는 것 같습니다. 한 편의 시를 음악으로 듣는 우리의 눈동자 속에도 그런 ‘노란 달’이 떠야 할 시간인 것입니다.

김경주 시인

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[환자곁에서]"보채는 게 반가워요"](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)