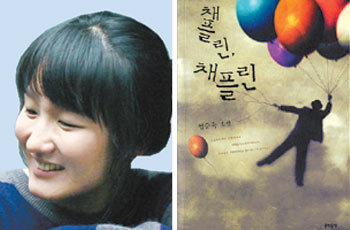

환상은 환상을 믿는 이들에게 실재한다. 일상의 굴레가 ‘상상’이란 마법을 타고 새로운 세계로 진입하는 순간, 환상은 현실 이면의 진실을 비추는 거울이자 나른한 꿈같은 위안이 된다. 2005년 등단한 염승숙(26·사진) 작가의 첫 소설집 ‘채플린, 채플린’(문학동네)은 자기 존재에 대한 질문을 간직한 이들이 떠나는 환상여행담이다.

“나를 알기 위한 공상이 소설로 이어졌다”는 그의 작품 속 주인공들은 사라지거나 모호해진 자신의 정체성을 환상을 매개로 찾아간다. 민원 처리에 시달리던 평범한 시청공무원이 자신의 잇몸에서 공룡의 뼈가 자라고 있다는 사실을 알게 되거나(‘거인이 온다’), 가짜 문상객·하객 역할로 생활을 꾸려오던 주인공이 자신의 삶 자체가 ‘가짜’ 같다고 느끼는 순간 채플린으로 변해 달로 날아가기도 한다.(‘채플린, 채플린’)

소설은 숫자로 이뤄진 세계나 달력 속 세상 등 환상세계로 거침없이 질주해가지만 등장인물은 일상에서 언제라도 만날 수 있는 직업인, 평범한 이웃이다.

“환상이란 기법을 썼지만 충분히 일어날 수 있는 일이라는 것을 강조하고 싶어서 등장인물의 이름, 나이, 직업까지 구체적으로 썼다”는 그는 “환상성은 위안이나 위로일 수도 있고 웃고 넘길 수 있는 농담의 기제이기도 하다. 어쨌든 상상만큼 즐겁고, 모든 것을 가능하게 하는 것은 없기 때문”이라고 말했다.

‘다다귀다다귀’(다닥다닥의 본말) ‘욱시글욱시글’(여럿이 한데 모여 들끓는 모양)처럼 작가가 빈번히 구사하는 생경한 우리말 어휘들은 소설의 우화적인 분위기와 호흡을 맞춘다. 습작기부터 국어사전, 새우리말사전을 즐겨보며 소설 상황에 적합한 어휘를 공부했다는 그는 “잘 쓰지 않지만 정말 좋고 다양한 표현들이 우리말에 있다. 어렵지만 쓸수록 재미있는 게 우리 말”이라며 “작품 속 분위기를 반전시키거나 상황을 밀도 있게 하는 데도 도움이 된다”고 말했다.

“내게 환상은 생을 긍정하는 한 양식”이라는 그는 “소소하지만 결코 사소하지 않은 주변인들의 이야기를 계속 써나가고 싶다”고 말했다.

박선희 기자 teller@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개