괴담의 골자는 ‘불을 먹는다’는 상상의 동물인 해태 상이 광화문 공사현장에서 먼지와 소음에 시달리면서 전국에 가뭄이 들고 화왕산에도 불이 났다는 것.

더구나 지난해 제 자리로 돌아간 해태상이 원래 위치와는 조금 다르게 자리 잡고 있어 소문을 더욱 부채질 하고 있다. 문화재청은 광화문 공사를 하면서 해태 상을 창고에 치웠지만 지난해 여름, 지금의 자리에 놓았다. 그런데 이 위치가 원래 자리보다 도로 뒤쪽에 있다는 것이다.

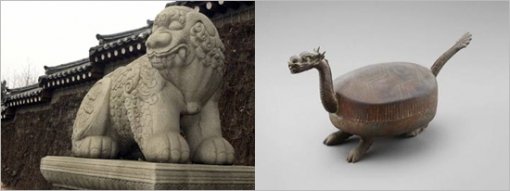

풍수지리학적으로 관악산은 불의 산(火山) 또는 화형산(火形山)으로 불렸다. 이 때문에 광화문의 해태상은 관악산의 화기를 막기 위해 세워졌다는 속설이 있다.

설상가상으로 지난 9일 대보름 억새 태우기 행사 도중 수 십 여명의 사상자를 낸 화왕산도 예부터 ‘불의 기운’이 강한 산으로 알려져 있다. 과거에는 화산활동이 활발했다고 해서 지역에서는 ‘큰 불 뫼’로 불리기도 했다.

화왕산 아래에는 ‘용을 본다’는 뜻의 관룡사(觀龍寺)라는 오래된 사찰이 있는데, 공교롭게도 이 곳에도 역시 해태상이 있다. 범종각의 큰 북을 나무로 깎아 만든 해태상이 받치고 있는 것. 관룡사에 따르면 이곳 해태는 큰 탈 없이 제자리에 잘 있다고 한다.

▲서중석 동아닷컴 기자

또 다른 괴담은 지난 9일 최초 공개된 ‘청동용두(靑銅龍頭)의 귀(龜)’가 화왕산 참사를 몰고 왔다는 것이다.

숭례문 앞 연못인 ‘남지’의 터에서 발견된 ‘청동용두의 귀’는 음양오행 상 물을 상징하는 ‘현무(玄武)’로 추정되고 있다. 전문가들은 숭례문 현판을 세로로 쓴 것이 관악산의 화기를 막기 위한 것인 만큼 이 유물 역시 화기를 막기 위한 차원에서 만들어 연못 속에 넣은 것으로 보았다.

이 유물은 1926년 발견된 뒤 조선총독부 박물관을 거쳐 국립중앙박물관이 보관했으나 숭례문 참사 1주년을 기념해 전시된 것이다. ‘청동용두의 귀’는 10일 특별전 시작에 앞서 9일 언론에 먼저 모습을 드러냈다. 결국 연못 속에 있어야 할 물의 신(水神)이 뭍으로 나와 ‘구경꺼리’가 되는 바람에 저주가 시작됐다는 것이다.

호사가들이 풍수지리를 내세워 괴담으로 포장하는 일은 이번이 처음은 아니다. 앞서 지난해 숭례문 화재때는 광화문 복원공사 현장에 있던 해태상이 다른 곳으로 치워져 숭례문이 혼자 불기운을 감당하지 못해 화마에 휩싸였다는 말이 돌았다. 최근 용산 참사 때도 관악산에서 숭례문을 거쳐 광화문까지 불기운이 지나가는 일직선 상 길목에 용산이 있어 화재가 발생했다는 소문이 돌았다.

최현정 동아닷컴 기자 phoebe@donga.com

▲노선자 동아닷컴 객원기자

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개