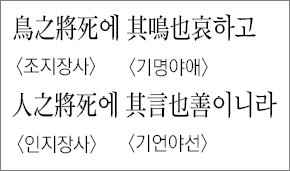

‘논어’ 泰伯(태백)편에 曾子(증자)가 위독해지자 魯(노)나라 가신 孟敬子(맹경자)가 위문을 간 이야기가 나온다. 증자는 위의 옛말을 끌어온 뒤 그에게 格言을 남겼다. 우리 선인은 죽을 각오를 하고 上疏(상소)할 때 위의 말을 흔히 인용했다. 將은 장차 ∼하려 한다는 뜻이다. 其鳴也哀와 其言也善의 也는 ‘∼으로 말하면’이라는 식으로 어떤 사안을 주제화하는 어조사다. 풀이할 때는 흔히 주격조사 ‘∼가’나 ‘∼이’를 이용한다.

위의 옛말에 대해서 주자(주희)는, 새는 죽음을 두려워해서 울음이 애달프고 사람은 생명이 다해 근본으로 돌아가므로 말이 선하다고 했다. 금수도 사람처럼 죽음을 의식한다고 본 것이다. 그러나 정약용은 죽음에 대처하는 방식에서 사람과 금수는 크게 다르다고 보았다. 곧, 금수는 죽으려 할 때 군색하고 급박한 울음만 토해내지만, 君子는 終始(종시)를 삼가서 마지막까지 흔들리지 않기 때문에 令終(영종)의 말을 한다고 했다. 令終은 考終命(고종명)이라고도 하며, 아름다운 臨終(임종), 편안한 죽음을 말한다. 자기완성을 위해 부단히 노력하는 사람은 임종 때에도 正道를 지키고 명백한 교훈을 남기는 것을 잊지 않는다. 그 교훈을 善言이라고 한다.

‘예기’ 檀弓(단궁) 상편에 보면, 증자는 병환 중에 大夫의 신분에 맞는 화려한 대자리를 깔고 있다가 임종 때 신분에 맞지 않음을 깨닫고 제자에게 대자리를 바꾸게 하고는 죽었다. 마지막 순간까지 증자는 道理를 잃지 않았다. 여기서 易책(역책, 대자리를 바꿈)이란 말이 스승이나 현자의 죽음을 가리키게 되었다. 증자의 善言은 군자가 지켜야 할 세 가지 도에 관한 말이었다. 善言의 내용보다도 善言을 남기고 죽음에 대처하는 방식에 숙연해하지 않을 수 없다.

심경호 고려대 한문학과 교수

|

성매매 특별법 시행 논란 : 성매매 신종 업태 >

-

고양이 눈

구독

-

김순덕 칼럼

구독

-

이호 기자의 마켓ON

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개