“나는 손만 가지고 쓰는 것이 아니다. 내 발도 항상 한몫을 하고 싶어 한다. 때로는 들판을 건너질러서, 때로는 종이 위에서.” 모든 심오한 영감을 길 위에서 떠올렸다던 독일 철학자 니체.

“나는 걸을 때만 명상에 잠길 수 있다. 나의 마음은 언제나 나의 다리와 함께 작동한다.” 움직이는 몸에 정신이 담긴다던 프랑스 사상가 루소.

“나는 걸으면서 풍요로운 생각들을 얻게 됐다. 걸으면서 쫓아버릴 수 없을 만큼 무거운 생각이란 하나도 없다”던 덴마크 철학자 키르케고르.

걷는 것을 즐겼던 이들은 이렇게 걷기를 예찬했다.

다비드 르 브르통 프랑스 스트라스부르대 사회학과 교수는 저서 ‘걷기예찬’에서 “걷기는 세계를 느끼는 관능에로의 초대”라고 정의했다. “걷는다는 것은 세계를 온전하게 경험한다는 것”이고 “이때 경험의 주도권이 인간에게 돌아온다”는 역설이다. 그는 자동차나 각종 기계에 의존하던 몸의 주체성을 찾고, 세계를 향유하라며 걷기로의 세계로 초대한다.

● 남녀노소가 즐길 수 있는 푹신한 흙길

17일 오전 서울 강동구 둔촌동에 위치한 일자산을 찾았다. 요즘 불고 있는 걷기 열풍을 더는 외면할 수 없던 터였다. 섭씨 30도를 오르내리는 무더위 속에서 간만에 먹구름이 하늘을 뒤덮었다. 덕분에 기온은 20도를 조금 웃돌았고, 비도 한두 방울씩 떨어지다 말다 해 작정하고 걷기에는 최적의 날씨였다.

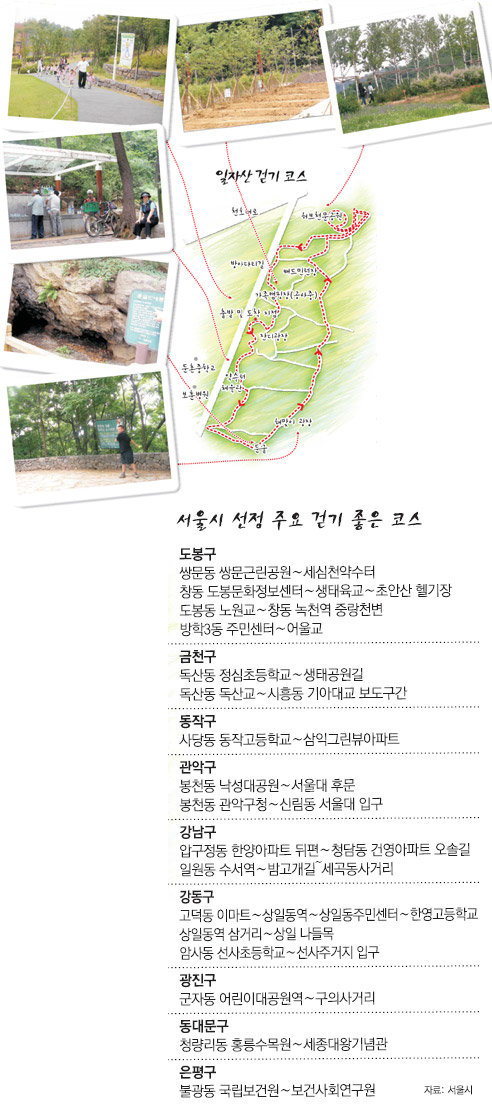

걷기 코스로 택한 일자산은 가장 높은 곳이 155m로 야트막해 등산보다는 산책에 적당한 곳이다. 게다가 강동구가 산책로를 정비해 놓아 일자산에서 인근 허브천문공원에 이르는 3.5km 그린웨이 구간은 국제시민스포츠연맹으로부터 ‘걷기 좋은 코스’로 인증도 받았다. 서울 도심에서 즐길 수 있는 최적의 걷기 코스인 셈이다.

시작은 일자산 자락에 자리 잡은 잔디광장. 잔디 위에서 간단히 체조를 하고 길을 나섰다. 인근 어린이집에서 나들이 나온 두세 살배기들이 옹기종기 앞서 걷고 있었다. 아이들을 인솔한 송일석 씨(52)는 “흙길이 푹신하고 길이 완만해 아이들을 데리고 자주 찾는다”고 했다.

잔디광장을 지나자 산 초입에서부터 밤나무 향기가 코끝을 스쳤다. 자연스레 호흡이 깊어졌다. 산속 공기를 빨아들일 듯한 기세로 들이마신 숨을 내뱉었을 때, 마침 눈앞에서 다람쥐 한 마리가 나무 위로 내달렸다. 울창하게 뻗은 나무가 하늘을 가렸다. 무더운 날씨라도 상관없을 듯했다. 쨍쨍하게 내리쬐는 햇볕도 맥을 못 출 정도로 우거진 수풀이었다. 굴참나무, 누리장나무, 신나무 등 나무기둥에 붙은 이름표를 읽는 재미도 쏠쏠했다. 예민한 코를 가졌다면 걸음을 옮길 때마다 각양각생의 풀냄새에 빠져들 정도로 향기가 짙었다.

그렇게 걷기를 20분 남짓. 약수터가 발길을 잡았다. 둔촌약수터로 불리는 이곳은 산길을 나선 사람들의 목을 시원하게 축여줬다. 일부러 멀리서 큰 통을 자전거에 싣고 물을 길러 나선 사람들도 눈에 띄었다. 약수터 주위는 쉼터였다. 벤치에 앉아 수다꽃을 피운 동네 주민들, 너른 바위에 앉아 쉬어가는 어르신들로 적막한 산길에 활기가 돌았다.

● 자연에 빠질수록 근심은 멀어지나니

나무 향기에 익숙해지자 아기자기한 주변 풍경이 눈에 들어왔다. 온통 숲으로 둘러싸인 길 곳곳에 시를 적은 나무판이 눈에 띄었다. ‘흔들리지 않고 피는 꽃이 어디 있으랴. 이 세상 그 어떤 아름다운 꽃들도 다 흔들리면서 피었나니.’ 도종환 시인의 시구를 읽으며 자연스레 입가에 미소가 돌았다. ‘걸으면서 쫓지 못할 무거운 생각이란 없다’던 키르케고르의 말이 그때서 마음에 와 닿았다.

산티아고 순례길 안 부럽다

여럿도 좋고 혼자면 또 어때

앳된 얼굴의 여학생이 눈에 띄었다. 편한 운동복 차림의 그녀는 재수생이라고 했다. “공부를 하다 잡념이 생기면 산책을 나선다”며 “한 시간 정도 걷고 나면 복잡했던 마음이 홀가분해진다”고 했다. 40대 주부는 “낮에는 혼자 길을 나서고 저녁에는 퇴근한 남편과 산길을 나서는데 부부 사이가 부쩍 좋아졌다”며 웃었다. 부부동반으로 산을 찾은 50대 후반의 남성은 “올 초 퇴직을 하고 아내와 걷기운동을 시작했는데, 나왔던 배가 쏙 들어갔다”며 배를 툭툭 쳐보였다. 산에서는 누구와도 말동무가 될 수 있었다.

○ 허브 향기에 취한 발걸음

계단과 함께 ‘둔굴’을 알리는 표지판이 나타났다. 고려 말기의 문인 이집(李集) 선생이 세도가 신돈(辛旽)의 박해를 피해 살았던 바위굴이 둔굴이다. 둔촌동이라는 지명도 이집 선생의 호 둔촌(遁村)에서 유래됐다. 700여 년 전의 바위굴은 지반이 내려앉기는 했지만 지금도 당시의 형상대로 그 자리에 있었다.

이정표를 따라 해맞이광장으로 향했다. 100m 정도 이어지는 계단을 올라 도착한 해맞이 광장은 일자산에서 가장 높은 곳이다. 그래봤자 해발 155m에 불과해 땀 흘리지 않고도 오를 수 있었다. 서울에서 가장 먼저 뜨는 해를 맞을 수 있어 이름 붙은 해맞이 광장. 사람들은 이곳에서 가볍게 몸을 풀기도 하고 수풀 사이로 보이는 산 아래 풍경을 즐기기도 했다.

이어지는 코스는 허브천문공원으로 그린웨이 구간의 백미다. 캐모마일, 라벤더, 재스민 등 익숙한 허브에서부터 아일랜드포피, 락스퍼, 램즈이어 등 낯선 이름까지 120여 종의 허브가 공원 전체를 수놓은 공간이다. 공원 전체에 허브와 천문 이야기가 가득해 여기저기서 “예쁘다”는 탄성이 터져 나왔다. 한 40대 남성은 “허브 향기과 자태가 나이 든 사람 마음도 설레게 한다”며 어린아이처럼 함박웃음을 지었다. 공원 북쪽에는 자작나무숲도 어우러져 있고, 정동쪽과 서쪽에는 햇빛과 달빛을 맞을 수 있는 관천대도 자리 잡고 있다. 발길이 닿는 바닥에는 282개의 별자리 조명이 알알이 박혀 있어 어느 한 구석도 눈을 뗄 수 없었다.

한참을 허브천문공원에서 서성이다 다시 발길을 옮겼다. 아직 공사 중인 가족캠핑장을 지나 땀 흘리는 사람들로 가득한 배드민턴 장을 돌아 다시 출발지인 잔디광장에 도착했다. 1시간 반 정도의 짧은 여정이었지만 몸과 마음은 출발 전과는 사뭇 달랐다. 오랜만에 제 할 일을 한 몸의 기분 좋은 피로감이 느껴졌고, 지나온 발자국과 함께 털어낸 근심으로 얼굴에 자연스레 미소가 피었다. 당장 걷기 예찬자가 돼 누구라도 걷기로의 세계에 초대하고 싶어졌다.

○ 서울 도심 속 걷기 좋은 코스

걷기 열풍의 진원지라 할 수 있는 제주 올레길과 지리산 둘레길 등 장거리 걷기 여행에 나서도 좋고, 해외로 눈을 돌려 스페인 산티아고 순례길에 나서도 좋다. 중요한 건 걷는다는 것이다. 도심에도 풍경에 취해 걸을 만한 산책 코스가 적지 않다. 서울시가 선정해 놓은 걷기 좋은 코스를 참고하면 굳이 배낭을 둘러메지 않아도 걷는 즐거움에 빠질 수 있다.

서울 강남 지역에서는 서초구 양재동에서 강남구 개포동을 지나 대치동까지 이르는 양재천이 첫 손에 꼽힌다. 한여름에도 물 냄새가 청량하고, 바람이 상쾌하다. 특히 우거진 수풀은 도심이 아닌 숲 속에 온 듯 착각에 빠지게 한다. 강남구 일원동 수서역에서 세곡동사거리에 이르는 밤고갯길도 평화로운 전원의 풍경을 느낄 수 있는 곳이다. 압구정동 한양아파트 뒤편에서 청담동까지 이어지는 오솔길은 아파트 숲 속의 오아시스다. 도심지답지 않게 고요해 혼자 생각에 잠기기에 그만이다.

강북지역에서는 도봉구 쌍문동의 쌍문근린공원이 숨은 숲 속 산책로다. 정의여고 후문 쪽 공원 입구에서 세심천 약수터까지 이르는 3km 구간이다. 흙길이 넓게 조성돼 여럿이 도란도락 이야기를 하며 걷기에 좋다. 창동에도 비슷한 걷기 코스가 있다. 도봉문화정보센터 옆길을 따라 생태육교를 건너 초안산 정상까지의 코스로, 역시 3km 거리다. 초안산에 있는 들꽃 자연학습장도 즐길 수 있다. 은평구 녹번동 대림아파트에서 거북약수터에 이르는 구간은 빼곡하게 우거진 소나무의 솔잎향이 상쾌하다. 야트막하지만 정상에 오르면 주변 경관이 한눈에 내려다보인다.

사진=강혜승 기자 fineday@donga.com

디자인=박초희 기자 choky@donga.com

언론법안 : 무엇이 문제인가 : 편집위원회 설치,편집규약제정 의무화 >

-

동아리

구독

-

허진석의 톡톡 스타트업

구독

-

오! 여기

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[與 ‘언론법안’]“언론사內 논의구조 정부개입은 위헌”](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)

![‘이재명 1R’ 재판부는 왜 징역형을 선고했나[법조 Zoom In/대장동 재판 따라잡기]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130483028.1.thumb.jpg)