미공개 풍속화 등 142점 전시

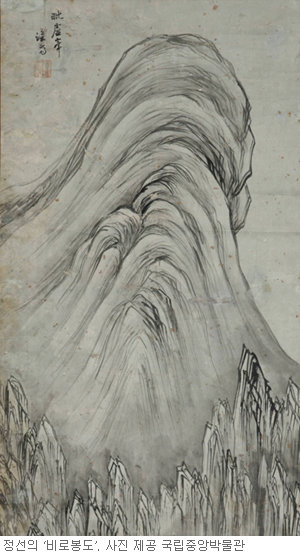

겸재 정선(1676∼1759)이 70대에 그린 ‘비로봉도(毘盧峯圖)’는 파격적이다. 수식을 생략한 채 과감한 구도에 수묵만으로 금강산의 정수를 표현했다, 겸재의 그 어떤 그림보다도 대담함이 돋보이는 명품으로 그가 화선(畵仙)의 경지에 이르렀음을 보여준다.

겸재 서거 250주기를 맞아 11월 22일까지 국립중앙박물관 회화실에서 열리는 ‘겸재 정선, 붓으로 펼친 천지조화’전은 그의 전 생애에 걸친 작품을 볼 수 있는 자리다. 36세부터 82세까지 그린 산수화와 풍속화 142점을 감상하다 보면 그가 진경산수의 대가에 오르는 과정을 이해할 수 있다.

겸재의 초기 화풍을 알 수 있는 작품 가운데 하나가 36세 때인 1711년 금강산을 그린 ‘신묘년풍악도첩(辛卯年楓嶽圖帖)’. 제작연대가 밝혀진 것 중 가장 이른 시기의 작품이다. 도첩 가운데 ‘금강내산총도(金剛內山摠圖)’는 위에서 내려다보는 부감법(俯瞰法)으로 금강산 일만이천봉을 표현했다. 겸재 특유의 화법이 완성되지 않았던 때여서 이후의 산수화와는 화풍이 다르다.

41세 때 그린 ‘북원수회도첩(北園壽會圖帖)’은 개인 소장가 손창근 씨의 소장품으로 이번에 처음 공개된다. 공조판서를 지낸 이광적(1628∼1717)의 과거급제 60주년을 맞아 서울의 북악산 인왕산 기슭에 살던 70세 이상 노인들과 자손들이 모여 장수를 자축하던 모습을 그린 작품이다. 그동안 겸재는 산수화의 대가로 알려졌지만 이 그림을 통해 풍속화에도 능했다는 사실을 알 수 있다.

초기작과 함께 겸재의 원숙한 화풍이 돋보이는 작품을 함께 감상할 수 있어 전시는 더욱 흥미롭다. 64세 때 인왕산 동쪽 계곡을 그린 ‘청풍계도(淸風溪圖)’는 과감한 필치가 두드러진다. 그림은 힘찬 기세의 전나무, 소나무와 묵찰법(墨擦法·붓을 옆으로 뉘어 빗자루를 쓸어내리듯 그리는 방식)으로 육중하게 표현한 바위가 어우러져 화면 전체에 힘이 넘친다. 82세 때 작품인 ‘산수도(山水圖)’는 겸재가 진경산수화 못지않게 상상의 세계를 그린 관념산수화에도 관심이 많았음을 보여준다.

전시엔 1925년 독일인 신부 노르베르트 베버가 독일로 가져갔던 ‘겸재 정선 화첩’도 10월 13일부터 선보인다. 화첩은 그동안 독일의 성 오틸리엔 수도원이 가지고 있다가 2006년 반환해 현재 경북 칠곡의 성베네딕도회 왜관수도원이 소장하고 있다. 금강산의 풍경을 담은 ‘구룡폭(九龍瀑)’ ‘만폭동(萬瀑洞)’ 등 21점이 수록된 화첩이다. 02-2077-9000

민병선 기자 bluedot@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0