이사는 사람을 좇아 재화가 이동하는 결과를 낳지만 언어, 관습 등 문화 이동을 일으킨다. 문화 이동은 상호접변을 통해 내외적 자극과 갈등을 겪고, 마침내 우위가 결정되어 자리 잡는다. ‘굴러온 돌이 박힌 돌을 빼낸다’고 하지만 실제로는 굴러온 돌이 박힌 돌에 치이기 일쑤다. 이사를 온 사람은 기존의 영역에 틈입(闖入)한 자이기에 배척당하기 십상이다.

도시생활을 하다 보면 여러 번의 이사를 하게 마련이나 무엇보다도 기억에 남는 것은 시골에서 서울로 이사했던 어린 시절의 경험이다. 그만큼 충격적이었을까, 사건은 아주 단순하나 기억은 오래 남는다.

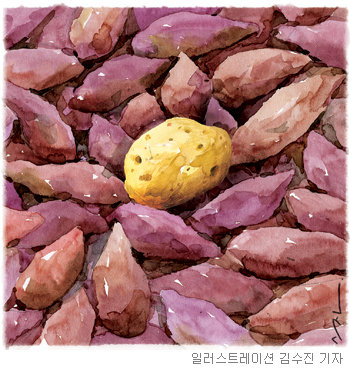

나는 친구들에게 ‘찐 감자’를 내밀며 “감자 먹자”고 했다. 그러자 서울 아이들은 “와!” 하고 웃으며, “그게 감자냐, 고구마지”라고 핀잔을 주며 감자와 고구마를 구별도 못하는 얼뜨기로 몰아붙였다. 당시에는 왜 핀잔을 받아야 하는지 몰랐지만 나중에서야 남도의 ‘감자’가 서울의 ‘고구마’라는 것을 알았다. 남도에서는 고구마를 감자라고 부른다. 이런 일이 있고 난 뒤 감자쟁이라는 별명으로 불리며 놀림을 당했고, 거꾸로 시골말을 함부로 써서는 안 된다는 깨달음을 얻었다.

또 습관적인 언어 때문에 곤욕을 치른 적이 있다. 거부 의사를 나타낼 때 흔히 “싫다”는 말을 사용하는데, 남도에서는 “안 해”라고 한다. 그 말은 생각보다 입에서 빨리 튀어나왔고, 그때마다 놀림을 받았다. 심지어 그 말을 사용한다고 따귀까지 맞았다. 그 후 의식적으로 “싫어”라는 말을 사용하게 되었고, 점차 서울말에 익숙해졌다.

어릴 적 이사의 추억은 이처럼 언어적 충격과 혼란으로 뒤섞여 있다. 사투리 때문에 말수가 없었던 유·소년기를 보냈다는 영남 출신 친구의 고백을 듣고 비단 나만의 개인적 사건이 아니었음을 알았다. 지난 일이 뭐 그리 대수겠냐마는 어린 시절의 이사가 남긴 추억은 중년의 나이가 들어도 기억의 저편에 흐늑대고 있다. 하물며 아이들의 기억이 이러한데 성인의 세계는 또 어쩌랴.

장장식 국립민속박물관 학예연구관

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[2009 테마 에세이]이사신혜영](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2009/09/25/8791128.1.jpg)

![기업 사활 걸린 상법 개정인데… ‘표’만 보고 계산기 두드리는 野[광화문에서/김지현]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131218500.1.thumb.jpg)

댓글 0