누가 처음과 끝을 말하나

고백하건대 전시에 나온 작품을 끝까지 보진 못했다. 한데 알고 보니 그것이 무려 67시간짜리 영상작품을 선보인 작가의 의도였다. 스크린에서 아까 본 이미지와 이야기가 지루하게 반복, 재조합되더니 불쑥 낯선 장면과 이야기도 튀어나온다. 뒤죽박죽 서부극처럼 내용을 영 종잡을 수 없다.

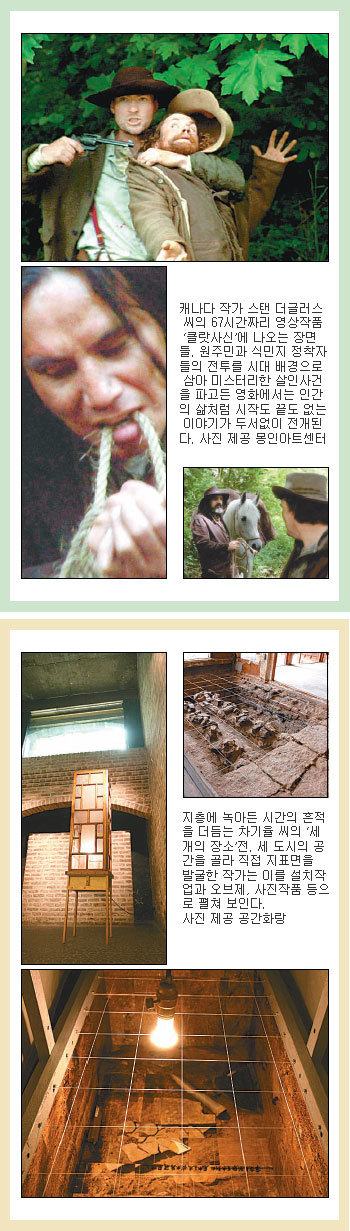

캐나다 출신 미디어 영상작가 스탠 더글러스 씨(49)의 영상작업 ‘클랏사신’. 11월 1일까지 서울 종로구 삼청동 몽인아트센터(02-736-1446)에서 열리는 작가의 국내 첫 개인전에서 등장인물들의 초상사진과 함께 선보인 작품이다. 1864년 캐나다 서부의 원주민 칠코틴 부족과 금을 찾으러 온 식민지 정착자들의 전투라는 시공간을 배경으로 아리송한 살인사건이 전개된다. 역사적 사건과 개개인의 각기 다른 기억이 개입된 영상은 사실과 허구가 엇갈리며 현대사회의 불확정성을 사유하게 한다.

기억을 모티브로 삼아 현대의 삶을 돌아보는 또 다른 전시가 있다. 30일까지 서울 종로구 원서동 공간화랑(02-3670-3500)에서 열리는 차기율 씨(48)의 ‘세 개의 장소’전. 그가 태어난 도시(경기 화성시), 성장한 도시(인천), 지금 활동하는 도시(서울)에 대한 고고학적 발굴 프로젝트를 통해 흩어지는 자신의 기억과 물리적 시간을 접목한 흥미로운 전시다.

더글러스 씨는 뉴욕 구겐하임 미술관의 휴고 보스상을 수상했고 베니스 비엔날레와 카셀 도큐멘타 등에 참여하는 등 국제적으로 주목받는 영상 작가다. 전시와 작품 제목인 ‘클랏사신’은 이주민들에게 잡혀 교수형 당한 칠코틴 족장의 이름에서 따온 것으로 ‘우리는 그의 이름을 모른다’는 뜻. 일관된 줄거리가 없는 비선형적 작품의 주제를 감지하게 만드는 제목이다. 김윤경 큐레이터는 “전체를 볼 수 없다는 것이 이 작품의 콘셉트”라며 “1시간쯤 보면 적당하다”고 소개했다.

영화적 기법을 이용해 등장인물의 기억을 재생하고 재구성한 이 작품은 일본의 구로사와 아키라 감독의 대표작 ‘라쇼몽’의 구성에 기반을 두고 있다. 67시간 영상물의 제작은 작가가 한 편의 영화를 찍고 이를 26개 시퀀스로 나눈 뒤 컴퓨터를 이용해 불규칙하게 재조합하는 과정으로 이뤄졌다. 당연하게도 이야기는 겹겹이 중첩되고, 등장인물의 기억과 증언이 상충되며 실체적 진실을 모호하게 만든다.

작가 요청에 따라 전시장이 문을 닫아도 작품은 24시간 내내 돌아간다. 그래서 관람객들은 늘 중간에 들어가 중간에 나올 수밖에 없다. 또한 자신이 본 만큼 알 수 있지만 그것도 허구인지 사실인지 헷갈리게 만든다. 누구도 처음과 끝을 말할 수 없는 이 작품은 한 사람의 인생과 닮아 있다. 우리가 인생 전반의 규칙을 통째로 이해하지 못한 채 늘 삶의 ‘도중’에 있는 것처럼.

사적인 추억과 도시의 기억을 파고든 ‘세 개의 장소’전 풍경은 마치 박물관 전시장과 흡사하다. 도시의 지표면을 작가가 실제로 발굴하는 과정을 담은 영상과 사진, 기록과 설치작품과 더불어 현장에서 나온 옹기 조각이나 녹슨 파이프 등 근대의 생활쓰레기들이 값진 유물처럼 전시되어 있다. 이는 곧 인간이 정해놓은 가치의 기준은 무엇이고, 어떤 잣대가 있는지를 묻는 작업이다.

평범한 일상의 공간을 발굴하는 작가는 말한다. “지층에 녹아 있는 시간의 켜들은 지난 시간을 추억하게 한다. 도시의 한 지점을 고고학적 방식으로 발굴해 잊혀진 소시민의 삶을 들여다봄으로써 지금 우리의 모습을 반추하고, 가치와 몰가치의 경계가 와해되는 경험을 의도한 것이다.”

작가의 땀으로 힘들게 건져 올린 사소한 파편들이 소리 없이 사라지고 잊혀진 것을 떠올리게 한다. 우리가 예전에 살았던 집 아래를 파고들면 미처 챙기지 못한 추억이 오롯이 잠자고 있지는 않을까. 문득 궁금해진다.

고미석 기자 mskoh119@donga.com

미술 & 소통 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

어린이 책

구독

-

동아리

구독

-

새로 나왔어요

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[미술 & 소통]‘회화의 힘’ 보여주는 김홍주-최진욱 개인전](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2009/11/03/23851371.2.jpg)

댓글 0