신동엽 40주기… 가려졌던 작품세계 재조명 학술대회 열려

라디오 드라마 쓰고 DJ 맡고오페레타도 만든 엔터테이너

“민중-저항 이미지는 일부분

그의 문학은 현재에도 살아있다”

‘껍데기는 가라’ ‘삼월’의 시인 신동엽(1930∼1969)이 가신 지 올해로 40주기를 맞았다. 신동엽은 김수영과 함께 1960년대의 대표적인 저항·민중시인으로 손꼽힌다. 이런 탓으로 신동엽의 작품들은 그동안 민족주의 틀 안에서만 해석되면서 다채로운 시(詩)세계를 조명받지 못했다.

이를 안타깝게 여긴 문학평론가 강형철 숭의여대 교수, 정우영 김응교 시인 등 젊은 연구자와 문인들이 모여 신동엽학회를 만들었다. 신동엽 문학의 다양한 면모와 현재적 의미를 재발견하겠다는 취지를 내세웠다. 이들은 23일 서울 숭실대에서 창립대회 및 ‘21세기 새롭게 조망하는 신동엽 문학과 사상’이란 주제로 학술회의를 연다. 이 자리에선 라디오 드라마, 오페레타(가벼운 오페라)를 썼던 신동엽의 새로운 면모를 조명하고 민족주의를 넘어 생태적 감각, 페미니즘적 측면에서 시세계를 조명한다.

“아직 안 주무시고 이 시간을 기다려 주셔서 고마워요. 창밖에서는 바람이 불고 있군요. 좀 더 가까이, 좀 더 가까이 다가오셔서 제 이야기에 귀 기울여 주세요.”

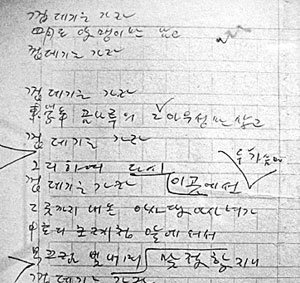

신동엽은 1967∼1968년 한 라디오방송에서 이런 오프닝 멘트로 시작하는 ‘내 마음 끝까지’란 코너를 진행했다. 그는 클래식 음악가에 대한 일화나 인도 시인 타고르의 시로 본 사랑 등을 원고지 15장 분량으로 낭독했다. 또한 350장 분량의 라디오 극본 ‘불쌍한 납덩어리’를 쓰기도 했다. 이 미공개 원고는 최근 부인인 인병선 짚풀생활사박물관장이 올해 착공을 가진 충남 부여군 신동엽문학관에 전시 자료로 기증하겠다는 뜻을 밝히면서 처음 알려진 것이다.

민족·민중시인으로만 알려졌던 신동엽은 이처럼 폭넓은 예술 활동을 해왔다. 1966년에는 6·25전쟁, 동학농민운동을 결합시켜 민족적 갈등을 풀어가는 과정을 그린 전쟁상황극 ‘그 입술에 파인 그늘’을 국립극장에 올리기도 했다. 음악에도 관심이 많았던 그는 1968년에는 아사녀 아사달의 설화를 소재로 ‘석가탑’이란 오페레타를 제작해 무대에 올렸으며 자신의 시에 직접 곡을 붙이기도 했다. 이런 장르 실험적인 활동들은 거의 알려지지 않았다. 정우영 시인은 “신동엽 시인은 폐쇄적인 민족문학의 틀 안에서만 이야기되기엔 더 폭넓은 예술적 관심과 성취를 보여준 엔터테이너였다”고 말한다.

시인 김수영과 신동엽은 모두 ‘민중시인’ ‘저항시인’으로 불렸지만 신동엽이 상대적으로 소홀히 다뤄진 것은 민족의식, 전통, 동학 등 한정된 담론에 묻혀 있었기 때문이다. 4·19혁명과 5·16군사정변 등 격랑에 휩싸였던 시대 상황이 크게 작용한 것이다. 이와 관련해 시인 김응교 씨는 “신동엽 시인은 만들어진 시인”이라며 “신동엽을 소개했던 진보인사들이 정치적인 측면에 초점을 맞춤으로써 편향적으로 소개된 것”이라고 지적했다.

신동엽의 부인인 인 관장도 “민족주의는 그분에게 일종의 굴레였다. 시대의 요구 때문에 민족주의적 면모가 부각됐을 뿐 동양철학에 대한 조예나 인류애 등 그분의 사상이나 철학은 단순하지 않다”고 말했다.

연구자들은 이번 학술대회를 계기로 생태아나키즘, 페미니즘, 탈식민주의 등을 중심으로 신동엽 시의 현재성을 재평가할 예정이다. 학술대회에서 이경수 중앙대 교수는 ‘신동엽 시의 여성 형상과 젠더 역할’을, 김응교 씨는 시집 ‘아사녀’ 분석을 통해 탈식민주의적 면모를 조명한다. 강 교수는 “신동엽 문학은 1970, 80년대뿐 아니라 2000년대에도 여전히 살아있는 문학”이라며 “과거의 시인이 아니라 현재의 시인이며 미래의 시인이라는 사실을 널리 알리겠다”고 밝혔다.

박선희 기자 teller@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0