‘예술의 꽃’은 결코 외롭게 피지 않는다

금전적 후원과 신인 발굴 육성

소외지역 문화 체험 지원까지

문화재단-기업 등 각계 관심이

예 술발전-문화 저변확대 일궈

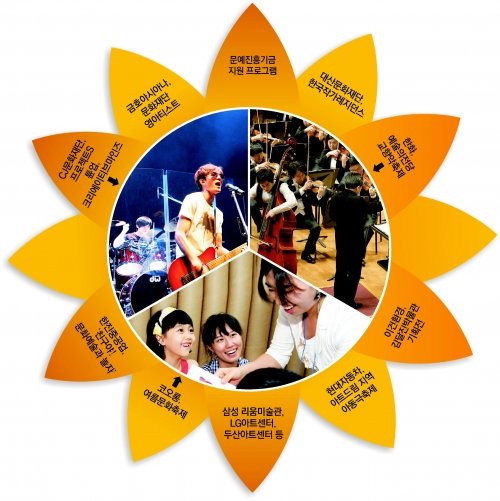

소설가 조경란 씨(41)는 2008년 ‘대산-UC 버클리 한국작가 레지던스 프로그램’에 참석한 뒤 “내가 있을 자리가 어디인지 분명하게 느낄 수 있는 계기가 되었다”고 밝혔다. 글쓰기의 새로운 동력이 됐다는 얘기다. 이 프로그램은 한국 작가들이 미국 버클리 캘리포니아대에 머물면서 미국 대학생을 대상으로 한 강의, 해외 작가와의 교류, 작품발표회 등을 진행하는 것이다. 우리 작가들의 창작 체험을 풍성하게 하고자 대산문화재단이 2006년 개설했다. 이처럼 국내에서도 예술가와 예술단체에 대한 협력이 다양하게 이뤄지고 있다

○ 예술가의 창작 지평을 넓히는 기회

예술가들에게는 직접적인 물질 후원, 경험의 기회, 훈련 과정 기획 등을 제공한다. 해금연주가 강은일 씨를 중심으로 결성된 음악그룹 ‘해금플러스’가 물질적 혜택을 받은 대표적인 단체다. 문화예술위원회의 공연예술창작 예술전문단체 집중육성지원 프로그램에 따라 2007년부터 2009년까지 해마다 1억 원씩 지원을 받았다. 해금플러스는 이 지원금을 작품 창작과 연주회 준비 등에 사용했으며, 축적된 실적과 기량을 바탕으로 2007년 미국 뉴욕에서 열리는 공연기획자협회(APAP)에 한국 대표로 참석해 46곳의 해외 공연을 계약했다. 한만주 해금플러스 대표는 “해외에 한국음악을 알리는 데 큰 힘이 됐다”고 말한다.

문화재단에서도 예술가에 대해 활발한 협력 활동을 펼치고 있다. 대산문화재단의 한국작가레지던스프로그램만이 아니다. 무용과 연극 등의 분야에서 신인 발굴 지원을 해왔던 CJ문화재단은 올해 프로젝트S와 튠업, 크리에이티브마인즈 프로그램을 만들었다. 각각 신인 영화인과 인디밴드 음악가, 뮤지컬 창작자들을 찾아내기 위한 것이다. 금전적 후원에 그치지 않고 선배 예술가의 훈련 지도, 제작자 연결 등 인적 지원을 포함한다. 금호아시아나문화재단은 음악 분야(1999년 설립)와 미술 분야(2004년 설립)의 영아티스트 프로그램을 통해 젊은 인재들을 발굴해 공연장과 전시 공간을 제공한다.

○ 기업들의 다양한 예술 협력

국내 기업들의 예술 후원은 예술단체 행사와의 연결, 기업의 문화공간을 통한 예술 활동, 무료 후원 공연 등으로 나눌 수 있다. 예술의 전당의 교향악 축제는 한화가 2000년부터 후원해온 행사다. 이건환경은 2009년 김달진박물관에서 열리는 ‘한국미술사+화가의 초상’ 기획전을 후원했다. 삼성미술관 리움, LG아트센터, 두산아트센터 등 기업 소유의 문화공간에서 다양한 공연과 전시를 기획해 예술 활동에 이바지하는 방식도 적지 않다. 운영 부담이 만만치 않고 이익이 나기도 쉽지 않지만 문화의 질을 높인다는 점에서 의의가 있다.

▼“6개월 해외연수, 대학 시절보다 많이 배워”▼

■ 박명성 신시컴퍼니 대표

“인생이 완전히 뒤집어지는 경험이었습니다.”

뉴욕에서 뮤지컬 ‘시카고’ 팀의 제작 과정을 참관했다. 배우들을 선발하기 위한 ‘오디션’이라는 걸 처음 봤다. 연출과 제작이 분리된 업무라는 것, 조명 의상 소품 등 분야별 전문가들이 동원되는 ‘시스템 공연’이 선진국의 뮤지컬이라는 걸 알았다.

그 체험을 바탕으로 ‘맘마미아!’ ‘아이다’ 등 라이선스 뮤지컬의 장기공연을 할 수 있는 자신감을 얻었다고 했다. 분야별 해외 전문가 영입, 7년간의 제작 스케줄 등의 제작 시스템을 도입한 창작뮤지컬 ‘댄싱 섀도우’(2007년)도 중요한 성과다. 박 대표는 “현재의 나를 만든 것, 신시가 이만큼 성장하게 된 것이 그때의 경험 덕분이다”라고 말했다.

김지영 기자 kimjy@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0