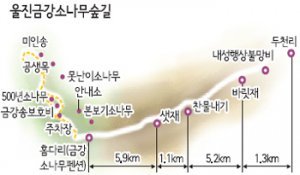

(두천리∼소광리 13.5km)

봇짐 없어도 질빵 없어도… 그시절 보부상처럼

새와 짐승들

하찮은 미물들까지 어르고 달래며 한반도를 안아 온 시퍼런 가장 뿌리는 지하 깊숙이 닻을 내렸지만 머리는 우주 끝까지 닿아있다

눈보라 가득한 겨울과 겨울의 끝 그 고통의 관절 마디마디에 쌓인 눈보라 몇 수수만 년이던가

그대 한 그루면 고래 등 같은 궁궐이 한 채 천자의 하늘나라 행 나무비행기가 두 대

<김학산의 ‘금강 소나무’에서>

금강소나무는 곧다. 두루미 다리처럼 길쭉하다. 쭉쭉 빵빵 잘도 빠졌다. 가지는 반공중에 덩그마니 날개를 펴고 있다. 가물가물 아스라하다. 왜 금강소나무는 가슴 아래 가지를 매달지 않을까. 왜 아래가지들은 말라비틀어져 기꺼이 옹이가 될까.

그렇다. 금강소나무는 그 옹이의 힘으로 하늘을 향한다. 옹이를 발판 삼아 위로위로 곧게 뻗는다. 만약 금강소나무 죽지 밑에 옹이가 없었다면, 그 나무는 뒤틀린 소나무가 됐을 것이다. 아니다. 어쩌면 강풍에 진즉 허리가 부러졌을지도 모른다. 옹이는 좌우 지그재그로 알이 박혀 중심을 잡아준다. 바람이 아무리 불어도, 한쪽으로 치우치지 않는다.

금강소나무는 소나무 중의 소나무다. 만주벌판의 말달리던 선구자들처럼 헌걸차다. 우렁우렁 사내 대장부의 기운이 넘쳐흐른다. 허리 위부터는 껍질이 얇고 붉은 황토 빛이다. 밑동 쪽은 회갈색이다. 껍질이 용 비늘 같다. 거북등처럼 6각형 무늬이다. 속도 배춧속처럼 꽉 찼다. 나이테가 일반 소나무에 비해 3배나 더 촘촘하다. 속고갱이가 80∼90%를 차지한다. 일반소나무는 50%를 넘지 못한다. 그만큼 뒤틀림이 적고 강도가 높다. 조선 임금들이 죽으면 그 ‘곽(槨)’으로 황장목을 썼던 이유다. 곽은 ‘임금의 관(棺)을 넣는 또 다른 큰 관’이다.

‘황장은 소나무의 속고갱이다. (중국) 천자와 제후의 곽은 반드시 그 고갱이를 사용했는데, 그것은 견고하고 오래 지나도 썩지 않기 때문이다. (소나무 껍질)백변(白邊)은 습한 것을 견디지 못해 속히 썩는다.’ <‘세종실록’에서>

울진 보부상들은 울진장(2, 7일) 흥부장(3, 8일)에서 건어물 소금 미역 등을 사서 이 열두 재를 넘어 내륙인 봉화로 향했다. 봉화까지는 사흘 거리. 봉화엔 봉화장을 비롯해 내성장, 춘양장, 법전장, 장동장, 재산장 등이 번갈아 섰다. 그들은 그곳에서 가지고 갔던 물건들을 잡화 한약재 곡식 포목 등으로 바꿨다. 그러고 다시 울진으로 돌아오는 데 10여 일이 걸렸다.

등짐장수들은 나무그릇이나 일반 잡동사니 등 값싼 것들을 팔았다. 물건은 쪽지게나 바지게(발채를 얹은 것)에 지고 다녔다. 봇짐장수들은 필묵이나 금은 반지 등 비교적 값비싼 것들을 취급했다. 물건은 보자기에 싸거나 질빵에 걸머졌다.

열두 재를 넘나드는 보부상들은 말 잔등에 짐을 지고 가는 마상(馬商)과 바지게 꾼(선질꾼)으로 나뉘었다. 이들은 배가 고프면 주막 등에서 머물면서 지게나 말 등에 달고 가던 솥단지로 밥을 지어먹었다. 어느 땐 가는 도중에 무뢰한들에게 물건을 털렸다. 봉화장에 가선 그곳 토박이들의 터무니없는 ‘장세(場稅)’에 덤터기도 썼다.

두천리는 금강소나무숲길의 출발점이다. 옛날 울진보부상들이 봉화로 가기 전에 잠시 숨을 고르던 곳이다. 주막과 마방으로 제법 흥청거렸던 동네였다. 그들은 이곳에서 무리를 지어 고개를 넘었다. 이곳엔 당시 보부상들이 세운 ‘울진내성행상불망비((蔚珍乃城行商不忘碑)’가 남아있다. 1890년 울진의 선질꾼들이 보부상 우두머리인 접장 정한조와 그 아래 반수 권재만의 은공을 기리고자 세웠던 ‘무쇠로 만든 비’이다. 이곳 사람들은 ‘선질꾼비’라고 부른다. 샛재 부근엔 보부상들 전용 기도처인 서낭당도 있다.

<봉화지역에 내려오는 보부상노래>

금강소나무 숲길은 느릿느릿 나무늘보처럼 걸어야 제 맛이 난다. 4∼5시간이면 충분하다. 길은 황소잔등처럼 편안하다. ‘경로우대증 두장 아니라 석장 있어도’ 충분히 갈수 있는 길이다. “지르르∼ 지르르∼” 벌레소리가 나직하다. “매애∼매애∼” 매미들도 입을 가리고 조신하게 운다. 서울 매미처럼 지악스럽게 울지 않는다. 계곡 물소리와 솔바람 소리가 버무려진다. 어디선가 뻐꾸기 울음소리가 아득하다.

소광리 금강소나무 숲은 바로 ‘외져서 살아남은 금강역사들의 땅’이다. 일제강점기에도 살아남았고, 6·25전쟁도 비껴갔다. 우뚝우뚝 금강소나무들이 붉은 가슴을 드러내놓고 아침 햇살을 고스란히 받고 있다. 수백만 그루의 나무금강들이 우렁우렁 눈을 부릅뜨고 있다. 산은 온통 붉은 철갑전사들로 가득하다. 천길 벼랑바위틈에도 머리를 질끈 동여맨 금강역사가 하늘을 떠받고 있다. 그 아래엔 산양들이 뛰논다.

‘오, 한국에 이런 곳도 있었던가./하늘 향해 똑바로 죽죽 뻗어 오른/수백 수천 그루 금강송을 바라보며/감동할 줄 모른다면 한국인이 아니리라.//더구나 금강 소나무 정토,/각별히 키 크고 알찬 강송미림이 있어/그 안에 들어서면 넋을 잃는다네./빛과 고요의 벼락 세례 받기 때문.’

<박희진의 ‘소광리 금강소나무 정토淨土’에서>

520세 최고령 소나무, 350세(키 35m 가슴높이 두께 88cm) 미인 소나무, 찰싹 붙어사는 금강소나무(120세)와 참나무(80세)부부, 못난이 소나무…. 소광리금강소나무 숲을 찬찬히 둘러보려면 넉넉하게 2시간은 잡아야 한다. 아침 10시에서 오후 2시 사이가 가장 좋다. 피톤치드가 왕성하게 분출된다. 머릿속이 맑아진다. 붉은 용들이 막 하늘로 오르려는 것 같다. “쏴아∼” 용틀임소리.

조선백자는 오직 소나무로 굽는다. 참나무는 불티가 심해 얼룩이 생긴다. 소나무는 재가 없이 완전하게 탄다. 금강소나무는 제 몸을 태워 두둥실 달 항아리를 낳는다. 영국엔 느릅나무, 러시아엔 자작나무, 인도엔 보리수, 한국엔 금강소나무.

▼교통

▽승용차=서울∼영동고속도로∼7번 국도∼울진(북면 두천리) ▽고속버스=동서울터미널∼울진(4시간 10분∼4시간 20분 소요), 울진시내버스 두천리행 하루 5회 40분 소요.

▼먹을거리

옹심이칼국수전문 장모씨암닭(북면 054-783-5820), 물가자미 별미식당(울진읍 054-781-7771), 물회 울진회식당(원남면 054-782-7851)

▼민박(식사 가능)

▽북면 두천리 마을회관(054-782-9312), 정만식씨(054-782-9537), 장수봉씨(054-781-5322), 최삼석씨(054-782-2799)

▽서면 소광리 빛네농장(054-782-1164, 011-514-8284)

※ 울진 금강소나무 숲길 탐방은 예약탐방제로 운영된다. 7월 20일부터 하루 80명가량에게만 선착순으로 문을 열고 있다. 금강소나무 숲의 보호를 위한 어쩔 수 없는 선택이다. 대신 숲 해설사(5명)의 상세한 안내를 받을 수 있다. 신청은 인터넷 홈페이지 www.uljintrail.or.kr나 사단법인 울진숲길(070-7718-2999)로 하면 된다.

▼ 금강송 닮아가는 30년 숲지킴이▼

산에서 오래 살면 산을 닮는다. 한자의 신선 ‘선(仙)’자는 사람이 산과 가까이 살면 신선이 된다는 의미일 것이다. 남부지방산림청 울진국유림관리소 이상을 계장(56). 그는 영락없는 금강소나무이다. 속이 꽉 차 있다. 과묵하다. 산림공무원 생활 딱 30년째. 아담한 체구에 얼굴이 맑고 부드럽다. 말소리가 나직할 뿐더러 된소리가 거의 나오지 않는다. 사람들 사이에서 튀는 건 딱 질색이다. 인터뷰도 손사래에 줄행랑이다. 가을 단풍도 붉은 것보다는 황갈색 단풍을 더 좋아한다.

그는 걱정을 달고 산다. 날씨가 건조한 날엔 산불 걱정, 비가 억수로 쏟아질 땐 산사태 걱정, 이래저래 나무 걱정, 숲 걱정이다. 그에게 금강소나무 숲 개방은 또 다른 걱정거리 추가이다. 탐방객이 많아지면 나무도 몸살을 앓을 게 뻔하다. 제발 ‘놀러오는 사람이 아니라 금강소나무를 아끼는 사람들’이 오기를 바랄 뿐이다. 그는 산나물을 거의 먹지 않는다. 어쩌다 동료들과 산채비빔밥집 같은 곳에 갔을 때 마지못해 먹는 정도이다. “공부하는 스님들도 잘 드시는데 왜 네가 못 먹느냐”는 핀잔이 듣기 싫어서이다. 그에겐 산에서 나는 풀 한 포기, 나무 한 그루가 그만큼 소중하다.

숲 속을 다닐 때도 배낭에 방울을 달고 다닌다. 뱀 오소리 너구리 산양 멧돼지들이 그 소리를 듣고 미리 피하라는 것이다. 사람이나 동물이나 갑자기 숲 속에서 마주치면 서로 놀라기는 마찬가지이다. 방울소리로 그런 걸 미리 막을 수 있으니 얼마나 좋으냐는 게 그의 설명이다.

“금강소나무는 늦가을 다른 나무들의 잎이 다 떨어졌을 때부터 우람한 모습을 드러내기 시작합니더. 눈 내리는 겨울, 붉은 근육질의 금강나무 숲이 으뜸이지예. 그때는 금강소나무들의 육중한 몸매가 확 드러납니더. 물론 몇 백 년 묵은 금강소나무도 새털같이 가벼운 눈이 쌓이면 가지가 찢어집니더. 가슴이 아프지예. 허지만 별 도리가 없습니더. 그 단단한 금강소나무가 찢어질 정도이니 글자 그대로 부드러운 것이 강한 것을 이기는 것이지예. 그럴 때마다 ‘인간이야 말로 얼마나 하찮은 존재인가!’ 하는 생각이 듭니더.”

김화성 전문기자 mars@donga.com

김화성 전문기자의 &joy >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

광화문에서

구독

-

고양이 눈

구독

-

횡설수설

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[김화성 전문기자의 &joy]수원 화성 한바퀴 걷기](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2010/08/26/30681796.6.jpg)

댓글 0