무인 출신으로 정조때 탈춤-검무-놀이 조형물 제작의 달인

《유교가 지배한 전통사회에서는 예술에 대한 관심은 있었지만 예술가에 대한 관심은 적었다. 특히 재담과 사당패놀이 가면극 꼭두각시놀이 등의 공연예술가는 더욱 천시를 받아 역사에 이름을 남긴 사람이 드물었다. 이 같은 상황에서 안대회 성균관대 교수(한문학)가 18세기 후반 탈춤으로 명성을 날린 예인 탁문한(卓文漢·생몰연대 미상)을 최근 발굴했다. 안 교수는 조선 후기 문인들의 문집, 승정원일기, 실록 등에서 탁문한의 행적을 찾아내 그의 일대기를 재구성한 ‘18, 19세기 탈춤계의 거장 탁문한’을 국학 관련 학술연구모임인 ‘문헌과 해석’에서 발표했다.》

■ 안대회 교수, 문헌기록 통해 특이했던 삶 발굴

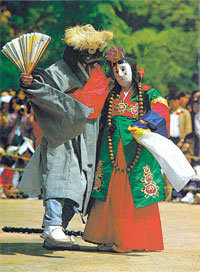

정조 시대에 활약한 탁문한은 여느 공연예술가가 천민 출신인 것과 달리 양민 출신인데다가 검술과 각종 조형물을 만드는 솜씨가 뛰어난 장인(匠人)으로도 이름을 날렸다. 탁문한은 중국에서 사신이 왔을 때 행하는 공연예술인 나례(儺禮)에서 공을 세운 명분으로 종2품의 가선대부(嘉善大夫)라는 품계까지 하사 받았다. 안 교수는 “유교 사회에서 집안의 반대를 물리쳐 가며 탈춤 검술 등에서 재능을 꽃피운 인물로 보인다”고 말했다.

탈춤꾼으로서의 탁문한은 재주가 비범했다. 시인 조수삼(1762∼1849)의 문집 ‘추재집(秋齋集)’에는 ‘탁반두(卓班頭)’라는 호칭으로 그의 명성이 남아 있었다.

“젊어서부터 황진이 춤과 만석중의 노래 및 우스개몸짓을 잘하여 반중의 자제 가운데 그를 따라잡을 자가 없었다. 늙어서 청나라 사신을 영접한 노고를 인정받아 가선대부의 품계를 하사 받았다.”

영-정조 국장 등 국가의례 지휘, 공연예술인 천시 풍토서 돋보여

안 교수는 “탁문한이 사회적 신분제도를 넘어서까지 탈춤에 빠진 것은 그 당시 탈춤 등 대중예술이 서민들로부터 상당한 인기를 얻었기 때문인 것으로 보인다”며 “당시 공연문화계의 대표적인 인물이라는 점에서 그의 활동상은 조선 후기 연희문화 연구에 도움이 될 것으로 기대된다”고 말했다.

허진석 기자 jameshuh@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0